Wer seine Arbeit schwänzt, macht „blau“, bedient sich vielleicht eines Krankenscheins oder bleibt mit einer fadenscheinigen Begründung weg. Auch in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit soll so etwas noch vorkommen. Als vor 270 Jahren auf Befehl des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. der Blaue Montag, eine von Handwerkern gern genutzte traditionelle Auszeit zu Wochenbeginn, abgeschafft werden sollte, gab es in Berlin Aufruhr. Der über solche Unbotmäßigkeit erboste Herrscher ließ mit den Rädelsführern kurzen Prozess machen. Die Kerls sollen gefälligst arbeiten und nicht faulenzen, forderte der um seine Autorität besorgte Monarch. Um die Handwerker weiter zu disziplinieren, wurden so genannte Kundschaften oder Handwerker-Attesta eingeführt. Das waren Vordrucke mit eingetragenen Angaben zur Person, ohne die niemand Arbeit bekam. Im Falle, dass jemanden ohne das Papier aufgegriffen wurde, behandelte man ihn wie einen straffällig gewordenen Landstreicher und verordnete ihm Zwangsarbeit. Zwar regte sich gegen diese und andere Neuerungen heftiger Widerstand, doch obsiegte jedesmal die Staatsmacht.

Eigentlich war blau die Lieblingsfarbe des preußischen Königs. Friedrich Wilhelm I. trug wie alle seine Soldaten eine blau gefärbte Uniform, nannte die aus aller Herren Länder herbeigeholten Rekruten liebevoll-besitzergreifend seine „blauen Kinder“. Doch wenn er an den „blauen Montag“ dachte und errechnete, wieviel Arbeitszeit durch Trödelei am Wochenanfang verloren geht, wurde er fuchsteufelswild und sann auf Abhilfe. Als er 1735 eine neue Handwerkerordnung erließ, die auch den „blauen Montag“ betraf, berief er sich auf ein „Patent wegen Abstellung der Missbräuche bei den Handwerkern“ aus dem Jahre 1731. Das im ganzen römisch-deutschen Reich geltende Reichszunftgesetz beseitigte manche überholten Schranken innerhalb des Zunftwesens. Seit Ziel war, im Interesse der Belebung der Wirtschaft mit uralten Sitten und Gebräuchen aufzuräumen, aber auch Unruhen und Zusammenschlüsse in der am Rand des Existenzminimums vegetierenden Handwerker- und Arbeiterschaft zu unterbinden.

Die Staatsmacht obsiegte

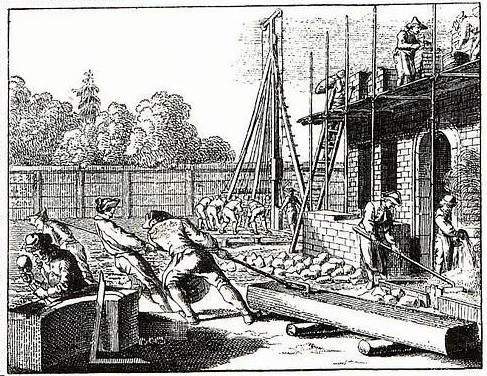

Natürlich stieß der Soldatenkönig mit seiner Maßnahme auf Widerstand. Berliner Bauleute und anderer Handwerker wollten sich nicht damit abfinden, dass er ihnen lieb gewonnene Gewohnheiten nahm. Dies umso mehr, als ein gewöhnlicher Arbeitstag damals von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dauerte und es noch keine Fünftagewoche gab. Außerdem war die Bezahlung kärglich. Also kam es zu Arbeitsniederlegungen und Aufruhr. Doch damit waren sie beim König an der falschen Adresse. Er ließ seine Soldaten marschieren, denn wozu hatte er so viele Rekruten. So war der Bauarbeiterstreik nur von kurzer Dauer, die Staatsmacht obsiegte. Die Rädelsführer wurden dingfest gemacht und auf die Zitadelle Spandau zur Zwangsarbeit geschickt.

Der König ließ es mit der Inhaftierung von besonders aufmüpfigen Handwerkern nicht bewenden. Zwei von ihnen wurden zur allgemeinen Abschreckung hingerichtet. Kurzer Prozess und Kopf ab beziehungsweise Schlinge zu waren damals auch bei leichten Vergehen und kleineren Diebstählen an der Tagesordnung. Alle übrigen Handwerker mussten sich schriftlich verpflichten, sich dem königlichen Willen zu fügen und auf den so geliebten blauen Montag zu verzichten. Da an Wochentagen in Handwerkerkreisen viel Alkohol getrunken wurde, verbot der um das wirtschaftliche Fortkommen seines Reiches besorgte König den Kneipenwirten, an Arbeiter Bier auszuschenken. Kaum zu glauben, dass sich Wirte daran gehalten haben, denn sie waren ja gerade auf diese Gäste angewiesen.

Zur Bezeichnung „blauer Montag“ haben Volkskundler verschiedene Erklärungen parat. Eine weist auf eine arbeitsbedingte Pause beim Färben von Wolle hin. Man tauchte das Ergebnis der Schafschur in eine mit Waid, einem sich an der Luft blau verfärbenden Stoff, versetzten Sud. Wenn man die Wolle am arbeitsfreien Sonntag im Farbbad ließ, konnte man sie am Montag trocknen lassen, wobei sich die blaue Farbtönung entwickelte. Die freie Zeit nutzten die Gesellen, um „blau zu machen", sich also dem Müßiggang und vielleicht auch dem Alkohol hinzugeben. Daraus folgt: Wer also betrunken ist, ist blau, und wer nicht zur Arbeit geht, macht blau. In einem anonymen Trinklied heißt es denn auch „Am Montag, am Montag, / da schlaf ich bis um viere, / dann kommt mein lust'ger Spießgesell, / da gehen wir zum Biere.“

Königliche Gassenordnung

Ebenfalls im Jahr 1735 hat Friedrich Wilhelm I. die Berliner Gassenordnung von 1707 erneuert. Ihm war schon lange sauer aufgestoßen, dass überall in der königlichen Haupt- und Residenzstadt Unrat herumlag und die Leute ihre Abfälle Fäkalien auf die Straße kippten. Es stank an allen Ecken und Enden, und auch die Gewässer, die die Stadt damals reichlicher als heute durchzogen, waren alles andere als klar. Der reinlich veranlagte Herrscher, der sich öfter als damals üblich wusch, verlangte von den Hausbesitzern, dass sie jeden zweiten Tag vor ihren Türen bis zur Straßenmitte kehren sollen. Für den Abtransport des dabei anfallenden Unflats hatten sie ebenfalls zu sorgen. Es muss dabei einiges zusammengekommen sein, denn viele Hausbesitzer hielten Vieh und besaßen Landwirtschaften und Gärten, deren Rückstände auch zu beseitigen waren. Aus den Entsorgungsgebühren wurden so genannte Gassenmeister bezahlt, die die Abfälle an den Rand der Stadt zu transportieren hatten. Wenn heute solche Deponien oder Abfallgruben gefunden und archäologisch untersucht werden, geben sie interessante Informationen über Land und Leute her. Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes hatte auch die königliche Weisung, den Inhalt von Nachttöpfen künftig nur nachts und auch nur an bestimmten Stellen in die Spree zu entleeren. Da die Berliner offenbar sehr nachlässig waren, wenn es um die Reinlichkeit ihrer Stadt ging, drohte ihnen der König bei Zuwiderhandlungen hohe Geldstrafen an. Die Hälfte der Einnahmen sollte derjenige bekommen, der Missetäter anzeigt, die andere ging an die Stadtverwaltung. Diese bezahlte aus der Summe „gewisse Weiber“, die den heimlich auf die Straßen gekippten Unrat entsorgen mussten. Was nichts anderes bedeutet, als dass die königlichen Befehle nicht oder nur nachlässig befolgt wurden – auch eine Art Opposition gegenüber einem allmächtigen und überall präsenten Staat.

Helmut Caspar

Mit "Zurück" zur Themenübersicht "Berlin und das Land Brandenburg"