Unterschleif, Verluste und unnötige Kosten

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg sorgte sich um ein geordnetes Münz- und Geldwesen und "vermahnte" 1667 die Mitarbeiter seiner Geldfabriken

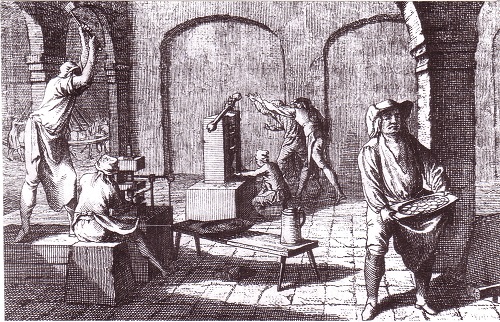

Im 18. Jahrhundert war alles, was mit der Münzfertigung zu tun hatte, reine Handarbeit. Sie wurde erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durch Maschinen abgelöst, die die Dampfkraft nutzte.

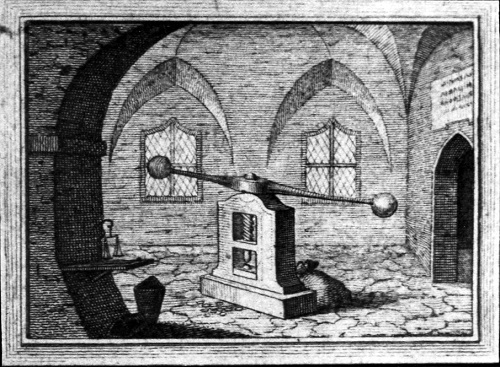

Die Grafik zeigt eine Spindelpresse, wie sie auch in der kurfürstlichen und königlichen Münze zu Berlin im Gebrauch war, abgebildet auf dem Titelblatt aus Johann Friedrich Klotzsch "Versuch einer Chur-Sächsischen Münzgeschichte. Von den ältesten, bis auf jetzige Zeiten, 2. Teil, Chemnitz bei Johann Christoph Stößel 1780" (Neudruck der Originalausgabe Leipzig 1977)

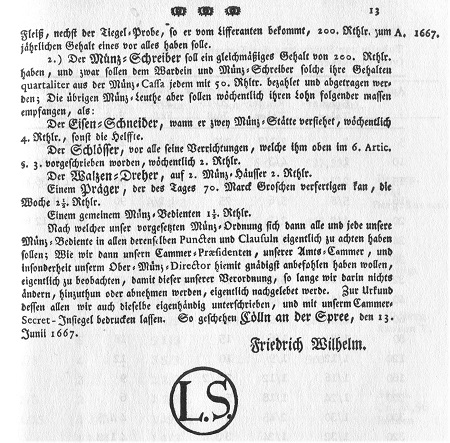

Auf der letzten Seite des Münzedikts von 1667 wird festgelegt, was die einzelnen Münzbediensteten verdienen. Danach bekamen der Münzschreiber 200 Reichstaler im Jahr und ein "gemeiner Münz-Bedienter" 1,5 Reichstaler pro Woche, was nicht viel war.

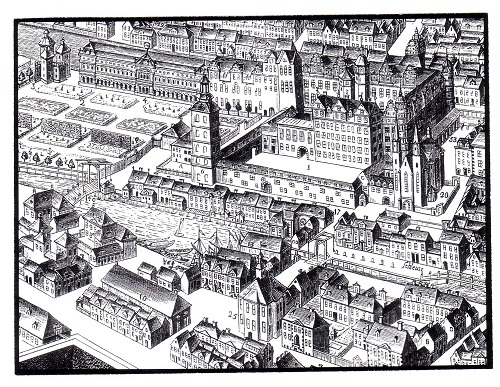

Die kurfürstliche Münze zu Berlin war lange Zeit in dem hohen Turm am Schloss untergebracht. Ihr wurden nach dem barocken Umbau durch Andreas Schlüter andere Räume stets in der Nähe der Spree wegen der Nutzung der Wasserkraft zugewiesen. Ausschnitt aus dem Stadtplan von Johann Bernhard Schultz (1688).

Auf dem Berliner Taler von 1646 ist der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Ornat der Wahlmänner abgebildet, die den römisch-deutschen Kaiser "küren" durften. Das Zepter im Wappen weist ihn als Reichserzkämmer aus.

Im Kloster Zinna (Landkreis Teltow-Fläming) wird auch heute an den berühmten Münzvertrag erinnert, den 1667 die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen abschlossen. Die Herzöge traten der Vereinbarung alsbald bei.

Nach einheitlichem, in den Verträgen von Zinna 1667 und Leipzig 1690 festgelegtem Standard sind die Zweidritteltaler aus Kurbrandenburg 1680, Kursachsen 1676 und Braunschweig-Lüneburg 1676 geprägt. (Foto/Repros: Caspar)

Der Beginn des Dreißigjährigen Kriegs vor 400 Jahren durch den Fenstersturz von Prag hatte gravierende Folgen auch auf das Münz- und Geldwesen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Bekannt und berüchtigt sind die Umtriebe der Kipper und Wipper zwischen 1619 und 1621, die mit Argusaugen durch die Lande zogen und gute alte Reichstaler und silberne Gerätschaften aufkauften, auf dass sie eingeschmolzen und als Rohmaterial zur Herstellung neuer, minderwertiger Geldstücke verwendet werden. Aus der mehr Kupfer als Silber enthaltenen Legierung wurden Münzen angefertigt, deren dünner Silberüberzug gute Qualität vorspiegelte. Wo man kein Kupfer hatte, sollen Rohre, Kessel und sogar Kupferdächer eingeschmolzen worden sein. Zahlreiche Monarchen, vom römisch-deutschen Kaiser und den Kurfürsten abwärts, sowie Städte haben sich an den Machenschaften beteiligt, die zur Verarmung weiter Bevölkerungskreise führten und erst dann beendet wurden, als sich das schlechte Geld auch in Staats- und Stadtkassen ansammelte. Forscher und Sammler kennen die kursächsischen Engel- und die vielen anderen Taler und kleineren Werte, die damals in großen Stückzahlen in so genanten Heckenmünzen und an anderen verschwiegenen Orten hergestellt wurden. Nach dem Ende der Kipperzeit um 1624 und dann noch einmal der "kleinen" Kipperzeit in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die meisten Machwerke dem Schmelztiegel überantwortet, was die Seltenheit vieler Stücke heute erklärt.

Gefahren des minderwertigen Geldes

Auch Kurbrandenburg litt ungeachtet strenger Edikte am "ausskippen und ander aufwechseln der guten müntzen". Um 1621 beteiligte sich die Haupt- und Residenzstadt Berlin an der elenden Kipperei. Die kupfernen Pfennige und Scherfe (Halbpfennige) sind an der Kombination von Adler und Bär als Gemeinschaftsprägung der Doppelstadt Berlin und Cölln zu erkennen. Besonders ärgerlich waren vorsichtshalber ohne Münzmeisterzeichen versehene Cöllner Kippermünzen zu einem, drei und sechs Groschen. Über diese Machwerke wurden beim Kurfürsten in Berlin aber auch außerhalb Brandenburgs heftige Klagen geführt.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg bestand angesichts der Verlockungen, aus schlechtem Geld Profit herauszuschlagen, auch im Herrschaftsbereich der Hohenzollern die Gefahr einer Wiederholung der Kipper- und Wipperzeit mit ihren verheerenden wirtschaftlichen Folgen. In einem Edikt vom 10. Oktober 1650 verkündete Friedrich Wilhelm, genannt der Große Kurfürst, Maßnahmen, um dem Mangel an kleiner Münze abzuhelfen: "Wir befinden eine unumbgängliche noth zu sein, einige Current- und Landtmüntze pregen und machen zu lassen, damit unsere Unterthanen von einanderkommen und kein tumult unter den gemeinen Mann entstehen möge".

Die minderwertigen "Usual- oder Landmünzen" waren eine große Gefahr, gegen sie hagelte es Proteste. Dem Kurfürsten wurde vorgerechnet, dass die Doppelgroschen in Wahrheit nur 5 ¼ Pfennig wert sind, doch er wartete ab und ließ die Prägung der schlechten und leichten Münzen erst einstellen, als genügend im Umlauf war. Währenddessen sann er aus Sorge über die "Confusion und Unordnung wegen Unserer Landmünz" nach Auswegen.

Von der 1661 veranlassten Verpachtung der Berliner Münze an die märkischen Landstände versprach sich Friedrich Wilhelm Erleichterung, und tatsächlich gingen Vertreter des Adels und der Städte daran, mit neuartigen, besseren Münzen das Vertrauen in das brandenburgische Geld zurückzugewinnen. Dennoch hat der Landsherr 1667 den Vertrag mit den Ständen nicht erneuert, sondern ging selber kraftvoll an die Reorganisation des Münzwesens und Modernisierung der Geldproduktion in seinem Land.

Leichtfertiger Umgang mit fürstlichem Privileg

Für uns heute unerklärlich ist die Leichtfertigkeit, mit der damalige Obrigkeiten mit einem ihrer wichtigsten Vorrechte, der Münzprägung, umgingen. In Kurbrandenburg sowie anderen Ländern und Städten lag die praktische Arbeit in der Hand von privaten Unternehmern, die einen bestimmten Betrag, den Schlagschatz, an den Staat abliefern mussten. Was darüber in der Geldfabrik erwirtschaftet wurde, floss in die Tasche der Pächter. Sie hatten nur bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten und mussten darauf achten, dass ihre Münzen nicht übermäßig vom vorgeschriebenen Schrot und Korn abweichen, also vom Gewicht und Feingehalt. Wie sie das schafften, war ihre Angelegenheit. Da aber nicht alles mit rechten Dingen vonstatten ging, wurden "Vermahnungen" immer wieder von Neuem mit dem Ziel erlassen, Münzbeamte und -arbeiter zu Ehrlichkeit, Ordnung und Treue gegenüber den Landesfürsten anzuhalten. Die regelmäßige Wiederholung dieser Anweisungen lässt nur den Schluss zu, dass es in den Münzstätten von damals wohl ziemlich drunter und drüber zugegangen sein muss. Erst im 18. Jahrhundert, als die preußischen Könige ihren Beamtenapparat ausgebaut und die Kontrollmechanismen erweitert hatten, zog Ordnung und Übersicht auch in die Prägeanstalten ein.

In einem Edikt von 1667 verpflichtete Kurfürst Friedrich Wilhelm auf 13 Seiten seine Münzbeamten und -arbeiter zu Ehrlichkeit und Treue und forderte sie auf, diese neue Münz-Ordnung in allen "Enthaltnüssen" zu erfüllen (1). Das in "Land-Vätterlicher Vorsorge" verfasste Dokument legte fest, dass in den Geldfabriken nur solche Personen beschäftigt werden sollen, die unbedingt gebraucht werden. Wer dort für den Kurfürsten arbeitet, ob als Ober-Münz-Direktor für alle Prägeanstalten im Lande zuständig oder als der für die einzelnen Anstalten tätige Wardein, ob als Buchhalter, Präger, Graveur, Eisendreher oder Pferdeknecht, soll einen Eid ablegen und sich damit zu Ehrlichkeit und Treue verpflichten. Dem Chef der kurbrandenburgischen Münzanstalten wurde aufgetragen, sich persönlich davon zu überzeugen, dass überall ordentlich und gesetzmäßig gearbeitet wird und er gegen "Unterschleiffe, unnöthige Unkosten, und offtmals ungebührliche grosse Abgänge", also Unterschlagungen und Verluste, entschlossen vorgeht. Er und alle Münzbediensteten sollten fleißig und pünktlich arbeiten, damit "aber Uns neben Abtrag aller Münz-Kosten ein billiges und erkleckliches zum Schlag-Schaz überbleiben, und richtig berechnet werden möge."

Signatur mit Namen des Wardeins

Vom Wardein erwartete der Kurfürst, dass er "auch der Silber-Gold- und Erz-Proben, auch Scheidung der Metallen gründlich erfahren" sei und "sich juster Probir-Waagen, bewährten Capellen, guten Scheidewassers, und tauglichen Bleyes, bestens befleissigen." Auch sollten der Wardein und der Münzschreiber die Qualität der fertig geprägten Stücke prüfen und keine zu leichten oder gebrochene Stücke ausliefern. Das Edikt bestimmte, dass der Wardein auf alle "ausgelassenen Münze" mit den ersten Buchstaben seines Vor- und Zunamens zeichnen soll, "auf das man also wissen könne, aus welcher Unserer Münz-Städte solche gekommen seyn." Knapp ein Jahrhundert später hat König Friedrich II., der Große, im Rahmen der Graumanschen Münzreform von 1750 die individuelle Zeichnung der brandenburgisch-preußischen Münzen durch ein feststehendes, mit A für Berlin beginnendes Alphabet ersetzt.

Das Edikt von 1667, das den Bediensteten einmal jährlich vorgelesen werden sollte, beschreibt ausführlich die Aufgaben der Berliner Münze. Es geht auf den Einsatz von Geräten zur Justierung der Münzen auf das vorgeschriebene Gewicht ebenso ein wie auf die Benutzung eines Ross-Werks, also einer mit Pferdekraft bewegten Walze, mit der das zuvor in Stangen, auch Zaine genannt, gegossene Metall so lange bearbeitet werden, bis sie die erforderliche Stärke erreicht haben. Dem Eisenschneider wird aufgetragen, sich bei der Herstellung der Stempel "eines saubern und zierlichen Schnitts zu befleißigen, damit derselbe auf dem Gelde reine heraus kommet". Da der Kurfürst die Einrichtung die Münze in Königsberg plante, legte er in dem Edikt fest, dass auch dort ein eigener Eisenschneider und ein Walzendreher "gehalten" werden soll. Die Präger wurden zu ordentlicher Arbeit und "bey ihren Eyden" zur Abgabe von Verzeichnissen darüber verpflichtet, welche Geldsorten sie pro Woche hergestellt haben. Dem Münzschreiber wurde überdies befohlen, peinlich auf exakte Abrechnung zu achten. Ähnlich wurde auch dem Schlosser auferlegt, die für die Prägung benötigten Gerätschaften zu warten und darüber dem Münzschreiber Rechenschaft abzulegen. Von jeder Partie sollte eine Probe in einen Fahr- oder Sparbüchse genannten Behälter für spätere Prüfungen getan werden.

Saufen und raufen, prassen und stehlen

Die kurfürstliche Münzordnung von 1667 legte den Verzicht auf die "kostbare und langsame", also kostspielige Hammerprägung fest, die die "Reichsohmen", wie man die Münzarbeiter nannte, ausübten. Nach und nach wurden Prägegeräte wie Klippwerke und Spindelpressen in Betrieb genommen. Die Aufwendungen für diese Geräte waren nicht gering. Doch da sie ein sauberes und reines Gepräge lieferten und im Umgang auch weniger gefährlich waren wie die bisherige Arbeit mit Hammer und Handstempel am Amboss, lohnten sich die Investitionen. Wie aus kurfürstlichen Anweisungen zu entnehmen ist, stand es um den Erhalt der Geräte nicht immer zum Besten, und so musste das Personal auch durch das Edikt von 1667 angehalten werden, die Maschinen stets betriebsbereit zu halten und zu pflegen.

Ungeachtet strenger Richtlinien muss sich in den Geldfabriken allerlei Gesindel herumgetrieben haben. Es gibt Erzählungen von Saufereien und Raufereien und auch, dass hohe Münzbeamte ein kostbares, also kostspieliges Leben führten, Samt und Seide trugen, Kutschen besaßen und prassten, dass sich die Tische bogen. Offenbar konnten sich die Geldhersteller manche Freiheiten herausnehmen, waren sie doch ausgesprochene Spezialisten, die gern auch an anderen Höfen aufgenommen wurden, wenn sie irgendwo wegen aufgedeckter Unregelmäßigkeiten in Ungnade gefallen und außer Landes gejagt wurden. Lebensgefährlich wurde es, wenn der Münzbetrug überhand nahm und Diebstähle ruchbar wurden. Doch oft zielten Untersuchungen ins Leere, wie das Schicksal des aus Schlesien kommenden und 1666 zum brandenburgischen Obermünzdirektor ernannten Nicolaus Gilli zeigt. Nackt und bloß sei er angekommen, doch dann habe er ein "schreckliches" Vermögen zusammengerafft, heißt es in den Chroniken. Über zwei Tonnen Gold sollen es gewesen sein, jede Tonne mit der Riesensumme von 100 000 Talern berechnet. Gilli wurden betrügerische Machenschaften und hohe Schulden gegenüber dem Kurfürsten nachgesagt. Abenteuerliche Gerüchte liefen über den Leiter der im Schlossbereich untergebrachten Berliner Münze um. Man munkelte, er habe vorsichtshalber den Profit, den er aus seiner Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes herausschlug, außer Landes gebracht. Gilli wurde verhaftet und ins kurbrandenburgische Staatsgefängnis, die berüchtigte Festung Spandau, gebracht. Sein Vermögen und sein Landgut wurden beschlagnahmt.

Ob die Verfehlungen des Münzmeisters im üblichen Limit lagen und sich die Betrügereien doch als nicht so schlimm erwiesen - Kurfürst Friedrich Wilhelm ließ ihn nach zwei Jahren Festungshaft frei und gab ihm sein konfisziertes Vermögen abzüglich des beschlagnahmten Bargeldes zurück. Es geschah sogar ein Wunder, denn der gewiefte Gilli durfte in Berlin und Crossen eine Zeitlang noch Dreier herstellen. Er muss das so gut gemeistert haben, dass seine Verluste schon bald wieder ausgeglichen waren.

Münzverträge von Zinna und Leipzig

Um die Ausgaben für das Heer und die Landesentwicklung bestreiten zu können, aber auch fremdes Geld abzuwehren und dem eigenen neues Ansehen zu verschaffen, schlossen Brandenburg mit Kursachsen 1667 im Kloster Zinna (Landkreis Teltow-Fläming) eine Konvention ab. Der Zinnaische Münzfuß, dem sich 1668 Braunschweig anschloss, legte die unveränderte Prägung der guten alten Reichstaler fest. Kleinere Werte aber sollten "leichter" ausgebracht werden. Beliebtestes Nominal war nun der Gulden oder Zweidritteltaler, dessen Prägung in den genannten Fürstentümern nach einheitlichem Standard, jedoch unterschiedlichem Design erfolgte. 1690 wurde der Zinnaische Münzfuß durch einen in Leipzig geschlossenen Vertrag durch den etwas leichteren Leipziger Münzfuß ersetzt, um eine Abwanderung besserer Sorten in fremde Schmelztiegel zu verhindern.

Mit Blick auf die Mühen des Großen Kurfürsten und ganz allgemein die Verhältnisse im Römisch-deutschen Reich schrieb Emil Bahrfeldt in seinem Grundlagenwerk über das Münzwesen der Mark Brandenburg im 17. Jahrhundert, die wiederholten Versuche des Großen Kurfürsten, geordnete Münzverhältnisse zu schaffen, seien auf außerordentliche Schwierigkeiten gestoßen, die nicht in den ungünstigen Verhältnissen des eigenen Landes lagen, sondern in denen ganz Deutschlands und darüber hinaus seit dem Dreißigjährigen Kriege. "Die politische Zerrissenheit, der Niedergang von Handel und Wandel, der Verlust an Nationalvermögen, die Schwächung des ganzen Wirtschaftslebens, weiter die sinkende Ausbeute der Silbergruben unseres Vaterlandes, das Steigen der Silberpreise, die Geldkalamitäten, das Entstehen zahlreicher Heckenmünzen, in denen der gute alte Taler eingeschmolzen und in geringhaltige Scheidemünze umgeprägt wurde, die Verpachtung der Münzen, - das alles waren Hindernisse, die einer Ordnung der Münzverhältnisse im ganzen Reiche entgegenstrebten, sie verhinderten." (2) Der Altmeister der brandenburgisch-preußischen Münzkunde fügt hinzu, den Fürsten sei nur Selbsthilfe übrig geblieben. Ihre Patente, Edikte und Mandaten in Münzsachen "legen ein beredtes Zeugnis davon ab, wie sie sich dieser Münzkalamitäten zu erwehren trachteten." Ein Mittel auf dem Weg zur Besserung waren die erwähnten Münzverträge von Zinna 1667 und Leipzig 1690 sowie die von mehreren Kur- und Fürstentümern gemeinsam veranstalteten Probationstage.

13. Oktober 2018

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"