Geldscheine und Scheingelder

Preußische Regierung mühte sich vor über 200 Jahren, Vorbehalte in der Bevölkerung gegen das ungewohnte Papiergeld zu zerstreuen

Mit Edikten wie diesem aus dem Jahr 1764 versuchte Friedrich II. von Preußen, dem unseligen und die Staatsfinanzen untergrabenden Kipper-und-Wipper-Unwesen beizukommen.

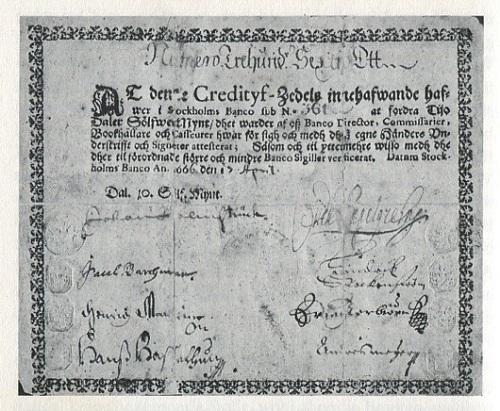

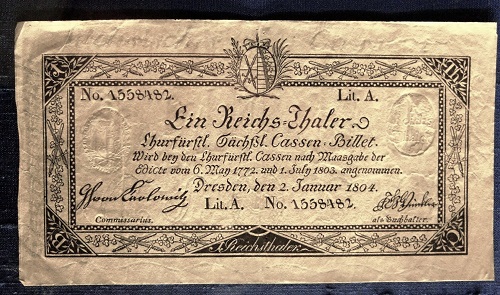

Johann Wolfgang von Goethe, hier auf Münzen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, beschrieb im "Faust Teil II" die Risiken und Nebenwirkungen bei der Ausgabe von Banknoten. Die noch recht einfach gestalteten Geldscheine stammen aus Schweden 1666, Kursachsen 1804 sowie Frankreich 1789/90.

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und seine Regierung bewegten sich bei der Emission der ungewohnten Banknoten auf dünnem Eis. Sie taten alles, um die Verunsicherung in der Bevölkerung zu vermeiden. Minister Karl Reichsfreiherr vom Stein schlug vor, die Scheine allmählich in den Umlauf zu geben und deren Gleichwertigkeit mit kuranten Münzen zu betonen.

So sah Heinrich Zille das bunte Leben rund um das Ephraimpalais um 1920, das damals an einer anderen Stelle stand. Berlins schönste Ecke wird heute von der Stiftung Stadtmuseum als Ausstellungshalle genutzt. Friedrich Wilhelm Gubitz hinterließ interessante Beschreibungen über seine Zeit. Wenn er mit den französischen Besatzern kollaboriert und für sie Druckformen zum Fälschen von Geldscheinen hergestellt hätte, wäre ihm das ganz gewiss nicht gut bekommen.

Der Holzstich aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt, wie in England unter den strengen Augen von Kontrolleuren frisch gedruckte Pfundnoten begutachtet und sortiert werden. (Fotos/Repros: Caspar)

Im Jahr 1765 ordnete Preußens König Friedrich II. die Gründung der Giro- und Lehnbank zu Berlin an. Ein Jahr später wurden die ersten Banknoten zu 10, 20, 100, 500 und 1000 Pfund Banco ausgegeben, doch wurden diese Scheine nicht populär. Die Abneigung gegen das ungewohnte, wegen des primitiven Drucks zudem nicht fälschungssichere Papiergeld war groß. Man wusste, dass in anderen Ländern, vor allem Frankreich, solche Assignaten schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts einen Staatsbankrott ausgelöst hatten. In der Zeit der französischen Revolution, wenige Jahre nach Friedrichs II. Tod, wurden die Franzosen erneut mit wertlosem Papiergeld geschröpft. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts traten die durch große Mengen an Edelmetall abgesicherten Banknoten ihren Siegeszug an, und Preußen war einer der Staaten, der dabei eine Vorreiterrolle spielte. Bald schon ging man auf Wertangaben in Taler über, doch war das Misstrauen groß, ob man beim Einlösen wirklich das gewohnte Geld in Form von Silber- und Goldmünzen erhält.

Die Kassenscheine waren im Grunde übertragbare Quittungen für Silbergeld, welches in der Bank deponiert wurde. Die Idee für die Ausgabe von Banknoten war nicht neu, sondern folgte einem Trend. Schweden hatte im 17. Jahrhundert mit Geldscheinen den Anfang gemacht, in Frankreich wurden Assignaten ausgegeben, und 1762 in Österreich hat man Wiener Stadt-Banco in Höhe von zwölf Millionen Gulden zur Deckung der Kosten des Siebenjährigen Kriegs mit dem Versprechen gedruckt, diese Scheine nach dem Friedensschluss in kurante Münze einzulösen. Friedrich II. ging auf den Rat seines Lottodirektors Calzabigi ein, auch in Berlin eine Giro- und Zettelbank einzurichten, bei der jedermann gegen Hinterlegung von Bargeld, also Gold- und Silbermünzen, gedruckte Quittungen erwerben kann. Vordergründig sollte damit der umständliche Verkehr mit Silber- und Goldmünzen erleichtert werden. In Wirklichkeit aber wollte man Edelmetall in der Staatskasse horten, denn man wusste ja nie, wann der nächste Krieg beginnt und womit er bezahlt werden soll.

Mit Gold lässt sich alles wandeln

Zu Zeiten Friedrichs des Großen wurde intensiv über das Für und Wider von Papiergeld diskutiert, man war sich nicht sicher, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Johann Wolfgang von Goethe, der sich 1778 wenige Tage in Berlin und Potsdam aufhielt, verstand etwas von Geld, und dies nicht nur als Weimarer Minister und Sammler alter Münzen, sondern auch was seine Wirkung auf Menschen und ihre Verführbarkeit durch Geld und Gold betrifft. Was Goethe von Geldscheinen und Scheingeldern hielt, ist im zweiten Teil des "Faust" zu lesen. "Wie feuchten Ton will ich das Gold behandeln, / Denn dies Metall lässt sich in alles wandeln", sagt der Geiz im zweiten Teil des "Faust". Der Dichter kannte die römischen Kaiser und Kaiserlinge, die keineswegs als "Musterbilder der Menschheit" anzusehen sind und frech ihr fratzenhaftes Gesicht auf Geldstücken verewigen. Mit Blick auf neuere Zeiten schrieb der Dichter in den Venezianischen Epigrammen: "Fürsten prägten so oft auf kaum versilbertes Kupfer / Ihr bedeutendes Bild; lange betrügt sich das Volk. / Schwärmer prägen den Stempel des Geists auf Lügen und Unsinn; / Wem der Probierstein fehlt hält sie für redliches Gold" und gab damit den Rat, zweifelhafte Dinge und vollmundige Versprechungen stets kritisch zu hinterfragen.

Höflinge erklären im "Faust" Teil 2 dem Kaiser, wie man mit schnell hergestellten Banknoten auf wundersame Weise Rechnung für Rechnung begleich kann, wie man mit ihrer Hilfe aller Höllenpein ledig wird, den Sold bezahlt und ein ganzes Heer neu verpflichtet. "Der Landsknecht fühlt sich frisches Blut, / Und Wirt und Dirnen haben's gut". Ungläubig fragt der Kaiser nach den Ursachen dieses Wunders, worauf der alte Kanzler sagt: "So hört und schaut das schicksalsschwere Blatt, / Das alles Weh in Wohl verwandelt hat. / Zu wissen sei es jedem, der's begehrt: / Der Zettel ist hier tausend Kronen wert. / Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand, / Unzahl vergrabnen Guts in Kaiserland. / Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz, / Sogleich gehoben, diene als Ersatz.'" Mit diesen Zauberblättern könne man alles machen, sie würden jede Tür öffnen und Unmögliches möglich machen. Papiergeld lasse die Menschen üppig schmausen, essen und trinken, es verschaffe festliche Kleider, und man könne mit ihm auch Liebe kaufen, Soldaten anwerben, sich dem Würfelspiel hingeben, seine Schulden bezahlen und Grundbesitz erwerben. Doch wie sich zeigt, so Goethes Lehre, sind das alles Trugbilder, weil reale Werte hinter den von "Tausendkünstlern" schnell vertausendfachten Ersatzgeldern nicht stehen.

Friedrich Wilhelm III. führte in Preußen Papiergeld zu Beginn des 19. Jahrhunderts in größerem Stil ein, wobei er großen Wert darauf legte, dass es durch Sachwerte gedeckt ist, das heißt durch in Tresoren eingelagertes Edelmetall. Alles müsse getan werden, war der König überzeugt, das in der Bevölkerung und auch bei seinen Ministern bestehende Misstrauen gegenüber den neuen Banknoten zu zerstreuen. Er orientierte sich an den 1772 in Kursachsen zur Begleichung der hohen Kriegsschulden eingeführten "Cassen-Billets" in Werten zwischen einem und hundert Reichstalern und ließ insgeheim in größeren Mengen preußische Tresorscheine herstellen. Dies tat Friedrich Wilhelm III. in der Hoffnung, damit die von seinem Vater und Vorgänger übernommenen Staatsschulden reduzieren zu können. Eine königliche Kommission beauftragte 1798 den Berliner Buchdrucker, Stahl- und Formschneider Johann Friedrich Unger mit der Anfertigung der Druckstöcke für Scheine im Wert von 1, 5, 50 und 100 Talern.

Herstellung unter großer Geheimhaltung

Das aus Schmuckleisten, Arabesken, Monogrammen, Schriftzeilen sowie faksimilierten Unterschriften sowie rückseitig aus dem preußischen Staatswappen gebildete Design war vergleichsweise einfach und daher nicht fälschungssicher, aber immerhin besser als die primitiven Bankozettel aus den Zeiten Friedrichs des Großen. Bedruckt wurde in der Berliner Jägerstraße 43 Papier mit Wasserzeichenpapier aus Spechthausen bei Eberswalde. Die Papierfabrik der Familie Ebart produzierte auch später für die preußischen und später deutschen Banknotendruckereien.

Die von Unger unter großer Geheimhaltung hergestellten 17 200 Bogen im Wert von 3,05 Millionen Talern wurden im königlichen Tresor verwahrt, unbedrucktes Papier kam zur Sicherheit in die Depositenkasse. Als die Scheine 1804 wegen der sich abzeichnenden militärischen Konflikte mit Frankreich ausgegeben werden sollten, wurden die Unterschriften beanstandet. Sie waren nicht mehr aktuell, denn der unterzeichnende Minister von Struensee war verstorben. Seine Stelle nahm der Minister für das Accise-, Zoll-, Fabriken- und Commercial-Departement Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein ein, jener Minister, der nach 1806 zu den wichtigsten Reformern des altpreußischen Staates avancierte. Deshalb wurden neue Geldscheine zu 5, 50, 100 und 250 Talern von der Geheimen Oberhofbuchdruckerei unter Verwendung von Bleitypen und Holzschnitt-Einrahmungen hergestellt.

Das von Georg Jacob Decker gegründete Unternehmen fusionierte 1879 mit der Königlich Preußischen Staatsdruckerei zur Reichsdruckerei. Sie übernahm die Herstellung der Reichsbanknoten und weiterer Wertpapiere und ging nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesdruckerei auf und produziert heute unsere Euro-Banknoten und Postwertzeichen, aber auch Pässe, Kreditkarten und andere mit vielen Sicherheitsmerkmalen ausgestattete Erzeugnisse. Die mit Unterschriften der Minister Friedrich Wilhelm von der Schulenburg, dem Chef der Preußischen Seehandlung, und Karl vom Stein als sowie fortlaufenden Nummern versehenen Tresorscheine ohne Datumsangabe und Ausgabeort bekunden ihre Gleichwertigkeit und Umtauschbarkeit mit Metallgeld. Das wird auf einem Fünftalerschein mit der Formulierung "Tresor Schein von Fünf Thaler in Courant nach dem Münzfuß von 1764 Geltend in allen Zahlungen für voll" unterstrichen.

Niederlage von 1806 und seine Folgen

Die am 4. Februar 1806, gut ein halbes Jahr vor der preußischen Niederlage von Jena und Auerstedt, veröffentlichte Einführungsverordnung für die Tresorscheine begründete die Emission mit wohlgesetzten Worten. Dem König sei es gelungen, die vorgefundenen Staatsschulden zu "berichtigen". Beträchtliche Summen Bargeld seien im Schatz niedergelegt worden. Dem König seien die nachteiligen Folgen des Papiergeldes in anderen Staaten nicht entgangen. "Wir haben vielmehr die Ursachen dieser nachtheiligen Ereignisse gründlich erforschen lassen, und Uns überzeugt, dass der Nachtheil nicht die Einführung des Papiergeldes selbst, sondern dem, durch Finanzzerrüttung veranlassten unmäßigen Gebrauch dieses Mittels, zuzuschreiben ist, welcher dadurch, dass das Papiergeld nicht realisierbar war, möglich wurde". Der Bevölkerung wurde in Aussicht gestellt, die Tresorscheine später gegen Silberkurant wieder einwechseln zu können.

Im Ergebnis der Niederlage von Jena und Auerstedt am 16. Oktober 1806 wurde Preußen vom Sieger, Kaiser Napoleon I., erdrückende Friedensbedingungen auferlegt. Der Franzose zog am 27. Oktober 1806 triumphal durch das Brandenburger Tor, schlug im königlichen Schloss sein Quartier auf und dekretierte hier die gegen seinen Hauptfeind England gerichtete Kontinentalsperre, der Preußen und andere unterworfene Länder beitreten mussten. Waren die Reserven des altpreußischen Staates bereits durch die vorangegangenen Kriege gegen das revolutionäre Frankreich erschöpft, so brachen in der nach dem im Sommer von 1807 geschlossenen Frieden von Tilsit halbierten Monarchie die Haupteinnahmequellen aus den königlichen Domänen beziehungsweise aus den Steuern und Akzisen in sich zusammen. Hinzu kam, dass die Steuereinnahmen zu einem nicht geringen Teil von der französischen Besatzungsmacht eingezogen und verbraucht wurden.

Probedrucke im Geheimen Staatsarchiv

Um die über 140 Millionen Francs Kriegsentschädigungen an Frankreich zahlen zu können, waren außerordentliche Maßnahmen notwendig. Jetzt kamen reformorientierte Politiker zum Zuge. Da jedoch die von ihnen beim König durchgesetzte Gewerbe- und die Städteordnung, die Bauernbefreiung, die Militärreform und andere Maßnahmen nicht für umsonst zu haben waren, sah sich die Regierung zur Ausgabe von Papiergeld, aber auch zur Aufnahme von Anleihen im In- und Ausland sowie zu einer Vielzahl neuer Steuern veranlasst. Da die Banknoten in Preußen noch sehr gewöhnungsbedürftig waren und ungern angenommen wurden, weil man ihrer Kaufkraft misstraute, zwang die Regierung Beamte, Handwerker und andere Personen, sie statt des üblichen Edelmetall-Geldes anzunehmen. Heute stellen die Originalscheine große Raritäten dar. Die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem aufbewahrten und im Sommer 2006 in einer Ausstellung über den preußischen Staatsbankrott von 1806 und seine Folgen gezeigten Probedrucke dürften für Sammler unerreichbar sein.

Da Friedrich Wilhelm III. und seine Minister der Bevölkerung viel zumuteten und diese auch große Opfer brachte, indem sie unter dem Motto "Gold gab ich für Eisen" ihre letzten Trauringe und das Familiensilber dem Staat einlieferte, damit aus dem Edelmetall Münzen geprägt und Kontributionen an die Franzosen bezahlt werden können, kam es nicht von ungefähr, dass auch Forderungen nach weiteren Reformen gestellt wurden. Der König verweigerte sich nach den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 solchem Verlangen, und viele Preußen fühlten sich düpiert, als er sein Verfassungsversprechen nicht einlöste und im Gegenteil nach Erlass der Karlsbader Beschlüsse von 1819 strikte Pressezensur einführte, die Burschenschaften unterdrückte und die Freiheit der Lehre einschränkte. Die Möglichkeit, Banknoten jederzeit gegen Metallgeld einzutauschen, als sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Preußen nach den Befreiungskriegen wieder konsolidiert hatten, stärkte das Vertrauen in das Papiergeld, und so konnte die Regierung dazu übergehen, nach und nach große Mengen an Metallgeld durch Kassenscheine zu ersetzen, deren Design und Fälschungsschutz immer besser wurden. Die Vorteile des Papiergelds bei der Begleichung größerer Summen überwog schließlich das Misstrauen in der Bevölkerung. Als die alten Tresorscheine abgenutzt waren, wurden sie gegen neue Kassen-Anweisungen umgetauscht. Die erhalten gebliebenen Noten sind begehrte Sammlerstücke.

Gut gemeinte Verbesserungsvorschläge abgelehnt

Wenig bekannt ist, dass der Sohn eines Münzpächters Friedrichs des Großen, der 1742 geborene Benjamin Veitel Ephraim, Probleme mit der preußischen Regierung bekam, als er sich mit unbotmäßigen Vorschlägen in die Papiergeldemission einmischte. Auch dieser Ephraim diente Friedrich II. und seinen Nachfolgern Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. als Heereslieferant und Fabrikant, starb aber 1811 verarmt und geächtet. Zeit seines Lebens stritt er für die Emanzipation der Juden und sympathisierte mit dem auf diesem Gebiet schon recht fortgeschrittenen Frankreich. Als das von den Truppen Napoleons I. geschlagene Preußen 1806 am Abgrund stand und der siegreiche Kaiser als Triumphator in Berlin einzog, musste Ephraim Konkurs anmelden. Seiner Witwe blieb nur wenig vom Vermögen und den Kunstsammlungen ihres Mannes. Das überaus prächtig eingerichtete Ephraimpalais, einst Treffpunkt der Berliner Gesellschaft, ging an einen Tabakfabrikanten und 1843 an den Staat über, der es für seine Behörden nutzte und einen Anbau anfügen ließ.

Dass Ephraim junior Neider und Feinde hatte, liegt auf der Hand, dies um so mehr, als man ihn für einen Parteigänger der französischen Revolution, gar für einen französischen Spion hielt. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die preußische Regierung mit Denkschriften zu überschütten. Unter ihnen gibt es Vorschläge zur Verbesserung der preußischen Tresorscheine, die als Holzschnitt-Drucke leicht nachzuahmen waren. Indes wurde Ephraims Forderung, die Emission von 1806 technisch aufzurüsten und gestalterisch zu verbessern, brüsk zurückgewiesen. Dem Briefschreiber schwebten unter anderem ein kompliziertes Druckverfahren sowie "geheime Zeichen" vor, die nur von Experten bewerkstelligt und erkannt werden können. Unsere bisherigen DM-Scheine und die neuen Euroscheine beispielsweise besitzen neben den von jedermann klar erkennbaren Zeichen auch nahezu "unsichtbare", nur maschinenlesbare Echtheitsmerkmale, deren Nachahmung überaus schwierig ist.

Gegenüber dem König bemerkte der Minister vom Stein, Ephraim wolle seine "Neuerungen" für eine Prämie von 10 000 Talern der preußischen Regierung anvertrauen. Doch sei das, was er vorschlägt, bereits bekannt. Die Verbesserungen würden aber dem Volke gar keine und der Regierung nur "sehr geringe und prekäre Sicherheit" gewähren und verdienten daher "keine Belohnung und Anwendung". Der Minister schloss seine Ablehnung mit einem vernichtenden Urteil: "Der p. Ephraim hat demnach hierdurch einen neuen Beweis seiner Erbärmlichkeit und seiner allseitigen Beschränktheit gegeben, und es verdiente wohl eine Rüge, dass er verständige Männer auf eine so unverantwortliche Art um ihre Zeit bringt".

Kollaboration mit Besatzern abgelehnt

Wie sehr der so Gescholtene mit seinen Befürchtungen hinsichtlich der leichten Kopierbarkeit der Tresorscheine Recht hatte, zeigt ein Versuch der französischen Besatzungsmacht, den mit der Herstellung von Geldscheinen befassten Berliner Holzschneider Friedrich Wilhelm Gubitz für die Fälschung preußischer Tresorscheine zu gewinnen. Die Aufforderung zur Kollaboration geschah mit dem Hinweis eines französischen Ministers, die preußischen Behörden hätten "fünfzehn Millionen Taler bürgerliches Eigentum mitgenommen, und es sei notwendig, zur Schadloshaltung der Beteiligten und zum Vorteil des Geldflusses die Tresorscheine auf das widerrechtlich Entführte in solcher Summe zu vermehren, wobei ich (Gubitz) als ,Fabricateur' möglichst rasch beförderlich sein sollte". Es sei unbedingt notwendig, diese Summe dem Handelsverkehr wieder zuzuwenden, und dafür werde er, Gubitz, gebraucht.

Der später auch als Journalist und Schriftsteller tätige Grafiker (Porträt links) berichtete über diese Episode in seinem Erinnerungsbuch "Erlebnisse. Nach Erinnerungen und Aufzeichnungen (3 Bände, Berlin 1868-1869). Danach erklärte er den Besatzern, alles, was zur Beschaffung der Tresorscheine notwendig war, sei an die "bezügliche Regierungsbehörde", also den preußischen Staat, abgeliefert. Worauf er aufgefordert wurde, die "Nachahmlichkeit" der Tresorscheine unter Beweis zu stellen. "Nun blieb mir nur übrig, unumwunden auszusprechen: erstens wäre doch eine Nachahmung an sich sehr zeitraubend, zweitens müsse ich entschieden verweigern, bei einem verbrecherischen Geschäft Mithelfer zu werden." Das war sehr mutig, denn jetzt zeigten Gubitz' Gesprächspartner ihre Klauen, setzten den Bedrängten unter Druck. Doch der Holzschneider ließ sich durch "einschüchternde Drohungen" nicht beeindrucken, wie er schreibt, und wies auch 20 000 Taler Fälscherlohn zurück. Da er sich nicht locken ließ, wurde er wegen angeblicher Beleidigung des französischen Kaisers kurzzeitig eingesperrt.

Besonders mag die Besatzer geärgert haben, dass Gubitz ihnen einen Ausweg nannte, denn sie mögen doch die Tresorscheine in England nachmachen lassen. Doch das war wegen der in Berlin von Kaiser Napoleon I. dekretierte Kontinentalsperre natürlich unrealistisch. Die "schnelle Abweisung des frechen Antrags" der Franzosen hatte für den mutigen Holzschneider keine ernsthaften Folgen. Er kam mit einem "mäßigen Verweis" durch den französischen Gouverneur davon. Hätte Gubitz mit den Besatzern kollaboriert, wäre das sicher irgendwann ruchbar geworden, und sein Leben hätte einen schlimmen Verlauf genommen. Denn auf preußischen Geldscheinen wurde klipp und klar gesagt, was Fälschern blüht: "Wer selbst oder durch Andere - Anweisungen nachmacht oder verfälscht, nachgemachte oder verfälschte an sich bringt und in Umlauf bringt, wird mit Zuchthaus von fünf bis fünfzehn Jahren bestraft".

27. Oktober 2018

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"