Waffenschmiede für Preußens Kriege

Königliche Gewehrfabrik in Potsdam und Spandau war lange ein mit manchen Privilegien ausgestatteter Privatbetrieb

Daniel Chodowiecki schildert drastisch die Art und Weise, wie militärische Vorgesetzte ihre Untergebenen drangsalieren und prügeln nach dem Motto "Ein preußischer Soldat soll vor seinem Korporal mehr Angst haben als vor dem Feind".

David Splitgerber und Gottfried Adolph Daum gehörten zu den zahlungskräftigsten Unternehmern in Preußen, sie wurden als Bankiers und wichtigste Munitionslieferanten des Soldatenkönigs reich, machten sich aber durch Mitwirkung bei den Werbeaktionen für die Armee beim Volk verhasst. Sie entwickelten die Gewehrfabriken in Spandau und Potsdam zu blühenden Unternehmungen, mussten ab er auch in "friedlichen" Zeiten manche Einbußen infolge fehlender Aufträge sowie unangenehme Eingriffe der Obrigkeit in ihre Geschäfte hinnehmen.

Das mit martialischen Attikafiguren und "Ochsenköpfen" geschmückte Direktionsgebäude der Gewehrfabrik befand sich am Potsdamer Kanal in Sichtweite der Garnisonkirche, wie das Foto aus der Zeit vor der Zerstörung zeigt.

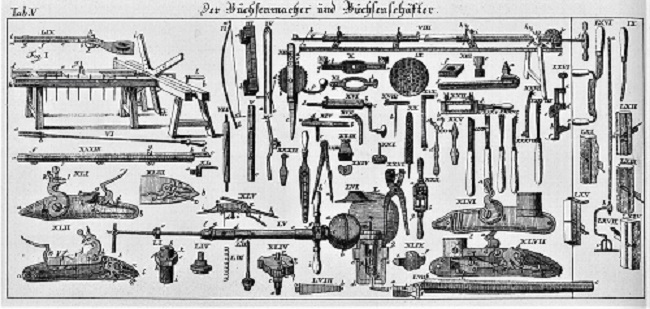

Die Grafik aus dem 18. Jahrhundert zeigt, welche Einzelteile zur Herstellung eines Gewehrs gebraucht wurden. Hatte man eines fertiggestellt, wurde es von Offizieren genau getestet und, wenn es für gut gefunden wurde, durch Stempeleinschläge zur Verwendung in der Armee zugelassen.

Im Potsdam Museum erinnern die mit dem preußischen Adler geschmückten Helme an das Garderegiment, das der Soldatenkönig aus den in ganz Europa zusammen geholten "Langen Kerls" gebildet hat.

Im Hof des Berliner Zeughauses aufgestellte Bronzekanonen aus der Zeit um 1700, die in der berühmten Werkstatt von Johann Jacobi gegossen wurde. Wegen ihres herausragenden historischen und künstlerischen Wertes wurden die Rohre nicht, wie sonst üblich, eingeschmolzen, um die Bronze zur Herstellung weiterer Geschütze einzuschmelzen, sondern als Trophäe und Andenken aufgehoben.

In der ehemaligen Exerzierhalle auf der Zitadelle in Spandau werden zahlreiche Kanonen aus Bronze und Stahl sowie Waffen, Fahnen und andere Hinterlassenschaften aus "Preußens Glanz und Gloria" gezeigt. (Fotos/Repros: Caspar)

Wer Soldaten hat, braucht Waffen, viele Gewehre und Pistolen, Bajonette und Säbel, aber auch Kanonen und jede Menge Munition. Für seine "blauen Kinder", das heißt seine blau uniformierten Soldaten war König Friedrich Wilhelm I. nichts zu teuer. Um die in Potsdam zu Beginn des 18. Jahrhunderts stationierten "Langen Kerls" ranken sich manche Legenden. Während andere Fürsten Unsummen für Juwelen, Mätressen, Schlösser und Kunstsammlungen ausgaben, schuf der Soldatenkönig ein ausgeklügeltes System, um überall in Europa besonders hoch gewachsene, kräftige und schöne junge Männer für seine Potsdamer Garde zu rekrutieren. Wer den brachialen Methoden der Werber und ihren Versprechungen, kombiniert mit stattlichen Handgeldern, glaubte und sich einstellen ließ, geriet vom Regen in die Traufe. Zweimetermänner ließ sich der König schon mal einige tausend Taler kosten. Seine Riesen ließ er malen oder malte sie selber.

Für die bunte Truppe, zusammengesetzt aus jungen Adligen, Bürgerssöhnen, Bauern und auch manch zwielichtigem Volk, war der monotone Drill, das ewige Präsentieren von Gewehren auf dem Exerzierplatz wenig angenehm, für viele aber war der Militärdienst besser als das, was das zivile Leben für sie bereit hielt. Prügelstrafen und andere Züchtigungen waren bei Disziplinverstößen an der Tagesordnung. Viele Soldaten, die dem Druck und den Schikanen ihrer Vorgesetzten nicht standhielten, flohen oder begingen Selbstmord. Um Desertionen zu verhindern, wurden um Potsdam und andere Garnisonstädte Mauern und Palisadenzäune gelegt. Wenn flüchtige Soldaten geschnappt wurden, hatte sie schwerste Strafen zu erwarten. Die Unglücklichen wurden beim berüchtigten Spießrutenlaufen erbarmungslos geprügelt. Nur wenige Delinquenten überstanden die Tortur. Das Wort lief um, ein preußischer Grenadier müsse mehr Angst vor seinem Korporal als vor dem Feind haben.

Gequält, erniedrigt, verprügelt

Dass die gequälten und erniedrigten Soldaten, von der Potsdamer Riesengarde abgesehen, kaum motiviert waren, sich für ihren gottesfürchtigen König abschlachten zu lassen, liegt auf der Hand. Allerdings vermied dieser weitgehend militärische Konflikte, weshalb die meisten seiner Soldaten nie Kontakt mit Pulverdampf und herumfliegenden Kugeln hatten. Besonders kümmerte sich der Soldatenkönig um seine Potsdamer Riesengarde. Offiziere und Gemeine wurden mitunter mit Gunsterweisungen, Land und Baumaterialien beschenkt, auch sorgte sich der König dafür, dass weit weg wohnende Frauen und Kinder nach Potsdam übersiedeln konnten. Aus Akten im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem geht hervor, dass der Monarch fuchsteufelswild werden konnte, wenn er Unterschleif und Korruption bei seinen blau uniformierten Lieblingen entdeckte.

König Friedrich II. konnte mit dem seltsamen Steckenpferd seines Vaters nur wenig anfangen. Er löste die Garde nach seiner Thronbesteigung 1740 auf und übernahm sie in die reguläre Armee. Auf den Schlachtfeldern der Schlesischen Kriege wurden die Rekruten - hoher Körperwuchs hin, schönes Gesicht her - erbarmungslos verheizt. "Hunde, wollt Ihr ewig leben", soll der König in brenzliger Situation seinen mutlosen Soldaten zugerufen haben. "Sie fochten, bis sie den Geist aufgaben; sodann deckten sie mit ihren schönen Leibern, in Reihen und Gliedern gestreckt, ihren blutigen Schlachtplatz", beschrieb ein Zeitgenosse das traurige Ende vieler Angehöriger des Königsregiments.

Erst unter Friedrich Wilhelm I. wurde in Preußen eine regelrechte Rüstungsindustrie aufgebaut, denn bis dahin wurden die Truppen der brandenburgischen Kurfürsten und ab 1701 preußischen Könige durch importierte Blank- und Feuerwaffen ausgerüstet. Das war auf die Dauer sehr teuer und umständlich, und so beschloss der Soldatenkönig, der 1713 auf den Thron gelangt war, 1722 in Potsdam eine mit Spandau kooperierende Gewehrfabrik zu gründen. Durch sie sollten die nicht unerheblichen Ausgaben für Waffenkäufe im Ausland vermieden werden. Nach diesem merkantilistischen Prinzip wurde auch die landeseigene Seidenindustrie installiert mit der Konsequenz, dass überall auf geeigneten Flächen in Berlin, Potsdam und an anderen Orten große Maulbeeralleen zur Speisung der Seidenraupen angelegt wurden. Die Gründung der Königlichen Porzellanmanufaktur 1763 in Berlin durch Friedrich II. entsprach ebenfalls dem Wunsch, "eigene" Luxusprodukte herzustellen und nicht mehr auf ausländische Importe angewiesen zu sein.

Fachleute aus der Fremde angeworben

Inhaber der Gewehrfabriken in Spandau und Potsdam war das Bank- und Handelshaus Splitgerber & Daum, dem auch fünf privilegierte Zuckerfabriken, das Lagerei- und Speditionsgeschäft samt Binnenschiffen und eine eigene Hochseeflotte gehörten. David Splitgerber und Gottfried Adolph Daum hatten sich im frühen 18. Jahrhundert aus "kleinen Verhältnissen" ganz nach oben gearbeitet. Als Pächter betrieben sie verschiedene königliche Manufakturen, darunter als wichtigste die beiden Gewehrfabriken in Spandau und Potsdam. Gottfried Daum kam aus dem Militär. Er schlug dem Soldatenkönig die Gründung einer Gewehrfabrik in Potsdam vor, die das Handelshaus dann 130 Jahre lang pachten konnte. Ergänzend zum Produktionsprogramm wurden Kanonenkugeln in Zehdenick gegossen. Der diesbezügliche Pachtvertrag umfasste auch die Schürfrechte für den Rohstoff Raseneisenstein.

Auf Drängen des preußischen Hofes mussten sich die Unternehmer an verschiedenen europäischen und überseeischen Handelsgesellschaften beteiligen. Die Russische Handelskompanie belieferte die Armee des Zaren mit Uniformstoffen, womit für einige Jahre die englische Konkurrenz ausgeschaltet werden konnte. Profitabel war auch die Ostasiatische Handelskompanie, die Geschäfte mit China tätigte. Hingegen war die Preußisch-Bengalische Compagnie alles andere als gewinnbringend, weil der preußischen Flotte der nötige Begleitschutz fehlte und England als Seehandelsmacht Widerstand leistet. Splitgerber und Daum verfügten über gute Erfahrungen und Verbindungen als Waffenlieferanten nach Sachsen-Polen und Mecklenburg und vermochten es, aus den Waffenschmieden in Lüttich, Solingen, Suhl, Zella-Mehlis und von anderen Orten Fachleute nach Preußen und Potsdam anzuwerben. Da viele von ihnen befürchteten, in die Armee gesteckt zu werden, wenn sie denn unter die Fittiche des preußischen Adlers gekommen sind, haben sie sich dreimal überlegt, auf die Verheißungen des Soldatenkönigs einzugehen.

Potsdam eignete sich als Standort der Königlichen Gewehrfabrik besonders gut. An der Ecke Breite Straße/An der Gewehrfabrik (heute Hoffbauerstraße) gelegen, stand sie unter Beobachtung und dem Einfluss des Königs und seiner Beamten. Der Anschluss an den Stadtkanal war wichtig für die Waffenfabrikation und als billiger Transportweg zu anderen Fertigungsstätten sowie zu den preußischen Garnisonen und Festungen, aber auch hinaus in Fürstentümer außerhalb Preußens, denn der Export von Gewehren und anderen Waffen war für die Regierung und die Fabrik eine gute Einnahmequelle.

Wichtiger Wirtschaftsstandort an der Havel

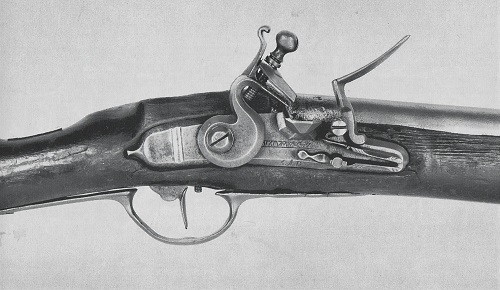

Übrigens hat man damals unter Gewehr mehr verstanden als die bekannten Schusswaffen, sondern auch Säbel, Degen, Bajonette und Brustpanzer. Insofern war das Repertoire dessen, was von Daum und Splittgerber in Potsdam hergestellt und durch das Einschlagen von speziellen Marken approbiert wurde, ausgesprochen vielschichtig. Das Potsdam Museum im ehemaligen Rathaus am Alten Markt zeigt eine Auswahl einschlägiger Erzeugnisse und unterstreicht, dass die Residenz- und Garnisonstadt an der Havel ein wichtiger Wirtschaftsstandort innerhalb der preußischen Monarchie war. Mitte des 18. Jahrhunderts war Potsdam nach Berlin und Frankfurt an der Oder die drittwichtigste Manufakturstadt in Preußen. Der König übernahm die Kosten für den Transport und das Umzugsgut der aus dem Ausland angeworbenen Arbeiter der Gewehrfabrik, die der Hofgerichtsbarkeit unterstellt wurden. Er sicherte ihnen Religionsausübung sowie die Freistellung vom Militärdienst zu und erlaubte ihnen Branntweinkonsum auf dem Fabrikgelände. Und auch die Unternehmer erhielten Privilegien und Sonderrechte, die ihnen aber nach und nach genommen wurden.

Nach und nach stieg die Zahl der Beschäftigten an, und auch die Menge der hergestellten Gewehre steigerte sich von 10 000 Stück im Jahr 1723 auf etwa 15 000 drei Jahre später. 1727 erging ein Auftrag für 38 720 Gewehre. Nachdem Friedrich II. gleich nach seiner Thronbesteigung 1740 den ersten seiner drei Schlesischen Kriege gegen Österreich begonnen hatte, gab es noch größeren Bedarf an Gewehren. Obwohl die Kapazitäten der Potsdamer Gewehrfabrik erweitert wurden, mussten Aufträge nach Suhl und Zella (Zella-Mehlis) sowie Essen, in die Niederlande und nach Lüttich vergeben werden. Als 1760 russische Truppen bis nach Berlin und Potsdam vordrangen, zerstörten sie auch Teile der Gewehrfabrik. Der Schaden von 22 000 Talern konnte schnell behoben werden, und so produzierte die Waffenschmiede alsbald wie vorher.

Monarch drückte die Preise pro Muskete

Um der Produktion den gehörigen Schwung zu geben, erklärte sich der Soldatenkönig bereit, der neuen Manufaktur die nötigen Fabrikations- und Wohngebäude sowie einen Teil der technischen Geräte zu überlassen. Im Gegenzug sollten die Fabrikanten ihren Arbeitern die Kosten für ihre Produktionsmittel zunächst vorschießen und ihnen diese später vom Lohn wieder abziehen. Die Folge war, dass die Arbeiter in eine böse Schuldabhängigkeit gerieten und sich zu Höchstleistungen auf Kosten ihrer Gesundheit angetrieben fühlten. Das repräsentative Direktionsgebäude der Potsdamer Gewehrfabrik wurde 1755 von Johann Gottfried Büring errichtet. Am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Bombentreffer zerstört und danach beseitigt, enthielt das Haus Dienstwohnungen für einen zur Überwachung eingesetzten Königlichen Kommissar und den Fabrikdirektor. Die barocken Attikafiguren signalisierten, dass in dem Gebäude Militärgerät produziert wird. Die an der Fassade angebrachten Rinderschädel, auch Ochsenköpfe genannt, verliehen ihm den Namen Ochsenkopf.

Zwischen Spandau und Potsdam gab es eine klare Arbeitsteilung. In Spandau wurden grobe, auch mit Hilfe von Wasserkraft ausgeführte Arbeiten wie das Schmieden, Bohren, Hämmern und Schleifen absolviert, während die auf der Havel heran geschafften Einzelteile in Potsdam zusammengesetzt und von Offizieren getestet und approbiert wurden. Nicht nur die Fabrikherren nutzten alle Möglichkeiten, Kosten und Löhne zu drücken, auch der Soldatenkönig tat das nach dem Motto "Sparen und plusmachen". Als Gründer der Fabrik hatte er sich auf eine Bezahlung von sieben Taler und zwölf Groschen für eine Muskete festgelegt, doch in Wirklichkeit zahlte er nur sechs Taler und neunzehn Groschen und später noch weniger. Er hatte die Manufaktur und ihre Pächter in der Hand, weil Bestellungen von seiner Rüstungspolitik und Kriegsbereitschaft abhängig war. Als sich Splitgerber und Daum frustriert aus dem für sie wenig lukrativen Geschäft zurückziehen wollten, lenkte Friedrich Wilhelm I. ein und zahlte sechs Taler und zwölf Groschen pro Muskete.

Das Beispiel zeigt, dass es für die Fabrikanten nicht leicht war, die Eingriffe des Königs in ihre Geschäfte zu ertragen. Als dieser bestimmte, anstelle von schwedischem Eisen solches aus Schlesien zu verwenden und sich zeigte, dass dieses nicht so hochwertig ist wie das zuvor aus Schweden bezogene, freilich teurere Metall, kam es zu erheblichen Produktionsausfällen und zusätzlichen Kosten. Indem sich der König in Personalfragen einmischte, verursachte er einen Verlust von 30.000 Talern. Außerdem wirkten sich die Einsetzung von staatlichen Direktoren und einer Gewehr-Revisionskommission negativ auf das Arbeitsklima und die Produktivität der Fabrik aus.

Pachtvertrag wurde 1850 gekündigt

Die den Potsdamer Unternehmern seinerzeit durch ein königliches Privileg zugesicherte Alleinstellung als Waffenproduzent in Preußen wurde 1815, als die Befreiungskriege für Preußen glücklich beendet waren, durch Gründung einer Königlichen Gewehrfabrik Saarn in Mühlheim an der Ruhr außer Kraft gesetzt. Da deren Erzeugnisse nicht den Qualitätsanforderungen der preußischen Armee entsprachen, wurde die Produktion 1862 in die neue Königlich-Preußische Gewehrfabrik Erfurt verlegt. Mit der im 18. Jahrhundert vom Soldatenkönig begonnenen Aushebelung der Splitgerber und Daum zugesicherten Sonderrechte ging die Regierung nach und nach vom merkantilistischen, ganz auf die Förderung inländischer Produkte und Hersteller gerichteten Denken ab, was schließlich zur Kündigung des Pachtvertrages mit dem Handelshaus Splitgerber und Daum durch den preußischen Staat im Jahr 1850 führte. Den Nachfolgern der Gründer des Handelshauses blieb nichts anderes übrig, als sich den veränderten Gegebenheiten zu fügen, weshalb sie eine Entschädigung von 42.000 Talern annahmen. Damit endete Potsdams Rolle als Waffenschmiede. Ihre Aufgaben wurden an anderen Orten in Preußen erfolgreich fortgeführt.

Die preußische Waffenproduktion erfolgte sowohl in Spandau als auch in Potsdam. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren in der weit vor den Toren Berlins gelegenen Garnison- und Festungsstadt Spandau alles andere als menschenfreundlich und gesundheitsfördernd, denn ihre Werkstätten und Unterkünfte befanden sich in sumpfigem Gelände. Die Folge war, dass Fieber, Rheumatismus und andere Krankheiten bei den Arbeitern an der Tagesordnung waren. Zwar waren Splitgerber und Daum verpflichtet, sich um den guten Zustand der Gebäude zu kümmern, da das aber Kosten verursachte und vom Profit abging, taten sie in dieser Hinsicht wenig. Ihre Arbeiter wagten nicht aufzumucken, und wenn sie es taten, waren des Königs Büttel zu Stelle und erstickten Beschwerden und Widerständigkeiten bereits im Keim.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden Bronzekanonen im Gießhaus nicht weit vom Berliner Stadtschloss und vom Zeughaus gegossen. Besonders eindrucksvolle Exemplare sind im Schlüterhof des heute als Deutsches Historisches Museum genutzten Zeughauses Unter den Linden sowie in der ehemaligen Exerzierhalle auf der Spandauer Zitadelle ausgestellt. Dort kann man einen Rundgang durch ein halbes Jahrtausend Militärgeschichte unternehmen und erfährt zugleich, dass Spandau ein wichtiger Rüstungsstandort war. Manche Kanonen, Haubitzen und Mörser wurden von brandenburgischen und preußischen Soldaten erobert und im Berliner Zeughaus als Trophäen präsentiert. Wegen ihres besonderen historischen und künstlerischen Wertes hat man sie nicht, wie sonst üblich, zur Herstellung neuer Geschütze zerschlagen und eingeschmolzen, sondern als Andenken an heroische Zeiten aufgehoben.

Von der Einzelfertigung zur Massenproduktion

Außer den reich mit Kronen, Wappen, Herrschermonogrammen sowie lateinischen und deutschen Sprüchen geschmückten Kanonen präsentiert die Spandauer Ausstellung auch Hieb- und Stichwaffen sowie Gewehre und Pistolen und auch so genannte Pickelhauben, also Helme preußischer Soldaten aus dem 19. Jahrhundert. Nicht zu vergessen sind Werkzeuge, mit denen Kriegsgeräte hergestellt wurden, ergänzt durch militärgeschichtlich interessante Grafiken, Dokumente, Fotos und andere Erinnerungsstücke. Deutlich wird, dass die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert das Waffenhandwerk durch Einsatz von Dampfmaschinen sowie neuartiger Schmelz- und Gießverfahren revolutioniert hat. An die Stelle der mühsamen und kostspieligen Einzelfertigung trat die Massenproduktion. Sie verhalf der damals noch selbstständigen Stadt Spandau und ihrer Umgebung zu wirtschaftlichem Aufschwung. Allerdings war der Gewinn für die Kommune aus der Arbeit der Gießereien und Gewehrfabrik, einem Feuerwerkslaboratorium für Kriegsraketen, einer Pulver- und Geschossfabrik und weiteren Werkstätten nicht groß, weil viele von ihnen keine oder nur geringe Gewerbesteuern zahlten.

Der rasante Aufschwung der Spandauer Rüstungsindustrie mit immerhin 70 000 Arbeitern im Ersten Weltkrieg endete abrupt nach der deutschen Niederlage von 1918, als die Betriebe aufgrund des Versailler Vertrags geschlossen wurden und zehntausende Männer und Frauen arbeitslos wurden. Wie man in Spandau aus der Not eine Tugend machte und auf neue, friedliche Erzeugnisse umstieg, etwa elektrische Haushaltsgegenstände, Motorräder und Spielfilme, wird nicht in der alten Exerzierhalle dokumentiert, sondern gleich nebenan im Stadtgeschichtlichen Museum.

4. Juli 2019

Zurück zur Themenübersicht "Berlin, Potsdam, Land Brandenburg"