Soldatenalltag unterm schwarzen Adler

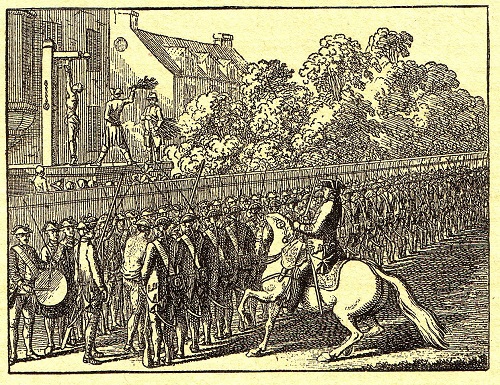

Wer seiner Truppe entfloh, wurde nach seiner Festnahme zu Tode geprügelt oder kam in Festungshaft

Die überall in Europa mit List und Tücke angeworbenen "Langen Kerls" überragten mit ihren hohen Mützen den preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., bei der Besichtigung seiner Potsdamer Leibgarde in Begleitung zweier Söhne.

Friedrich Wilhelm I. und sein Sohn Friedrich II. machten aus Preußen einen gefürchteten Militärstaat, der im 18. Jahrhundert durch Eroberungskriege groß und mächtig wurde.

Die Hohenzollern ließen sich ihre Soldaten viel Geld kosten. Die auf den Schlachtfeldern ihre Haut zum Markte trugen, wurden mit wenigen Groschen Wochenlohn abgespeist.

Wenn geflohene Soldaten wieder eingefangen wurden, hat man sie im 18. Jahrhundert zum "Gassenlaufen" verurteilt. Viele Deserteure haben die Torturen nicht überstanden.

Wo immer Aufruhr im Land der Hohenzollern war, wurde das Militär in Marsch gesetzt. Hier gehen des Königs Truppen während der Revolution 1848 gegen Berliner Barrikadenkämpfer vor.

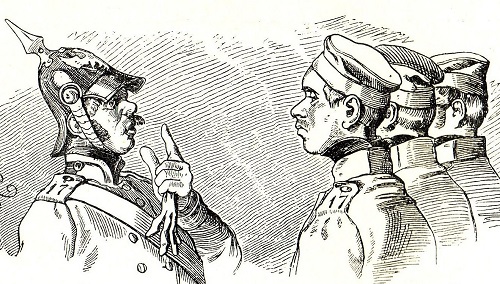

Beim preußischen Militär galt der Grundsatz, dass der Soldat seine Vorgesetzten mehr fürchten soll als den Feind. Dass ein Unteroffizier seine "Leute" mit Du und Schafskopp anschnauzt, war gang und gäbe.

"In jedem Vorgesetzten, auch in jedem Unteroffizier, hat der Soldat einen Stellvertreter Gottes auf Erden zu erblicken", wird den Rekruten 1908 im "Simplicissimus" eingebläut.

Der Räuberhauptmann von Köpenick reißt den Bürgermeister in den Abgrund, deren Anbetung der Uniform ließ 1906 Deutschland und die Welt schallend lachen.

"Der wahre Jacob" von 1899 zeigt, dass bei solchen Richtern der Militarismus nichts zu befürchten hat. (Repros: Caspar)

Preußen und sein Militär, das ist, mit Theodor Fontane gesprochen, ein weites Feld. Die Kurfürsten von Brandenburg und Könige von Preußen leisteten sich eine gewaltige Armee, für die große Wirtschaftsbereiche arbeiteten - Waffenfabriken, Munitionshersteller, Uniformschneider, der Pferde- und Getreidehandel, nicht zu vergessen alles, was mit Kost und Unterbringung. Viel Geld verschlangen die Militärbauten und Befestigungsanlagen sowie die Besoldung der Offiziere und Soldaten zu tun hatte. Diese reichte in der Zeit Friedrichs II., des Großen, von 15 000 Talern im Jahr bei Feldmarschällen bis schäbigen acht Groschen in der Woche bei einfachen Rekruten. Dieser Sold war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, und wenn ein Soldat aus dem Krieg als Invalide zurück kam, waren er und seine Familie blankem Elend ausgeliefert, während es den Vorgesetzten besser ging.

Stationiert waren die Männer "in des Königs Rock", wie man damals sagte, in Garnisonstädten wie Berlin und Potsdam, Frankfurt an der Oder, Brandenburg an der Havel, Fürstenwalde, Jüterbog, Küstrin und Neuruppin, um die wichtigsten zu nennen. Es bedarf nur wenig Fantasie sich vorzustellen, was sich in den Garnisonen in einer Zeit abspielte, wo der Mensch erst als Uniformträger etwas galt und gewaltige Ressourcen nur fürs Militär vergeudet wurden. "Wir sind hier beschäftigt, Menschen aus Geschöpfen zu bilden, die bisher nur das Antlitz von Menschen haben", schrieb König Friedrich II., der Große, und fügte hinzu, es sei ein Vergnügen, "die stumpfesten Seelen für den Ruhm empfänglich zu machen, aufsässige, unruhige Gemüther unter die Zucht zu beugen, lockere Burschen, Libertiner und Verbrecher sittlich zu heben."

Vorliebe des Königs für "Lange Kerls"

Das versuchten die Hohenzollern sowie ihre Offiziere und Beamten, weil die Soldaten nicht nur fürs gute Aussehen und Paraden, sondern und vor allem fürs Kämpfen auf den Schlachtfeldern bestimmt waren. Sie unterlagen einer für uns heute unvorstellbare Mischung von Drill, Wachestehen und mehr oder weniger sinnvoller Freizeitbeschäftigung, in der blinder Gehorsam alles und Bildung und sittliche Werte wenig waren. Schaut man in Erinnerungen, Chroniken und andere Quellen, so wird deutlich, dass die Bewohner der Garnisonstädte von der ihnen oktroyierten Einquartierung wenig begeistert waren. Sie mussten die in ihre Häuser "gelegten" Soldaten beköstigen und waren auch verpflichtet, bei der Anlage von Befestigungen unentgeltlich Hand anzulegen. Das kostete viel Geld und schuf Verdruss. Natürlich gab es Übergriffe auf ehrsame Bürgersfrauen, und es kam zu Diebstählen und anderen kriminellen Handlungen, die streng geahndet wurden.

Die Vorliebe des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. für seine "langen Kerls", also besonders hoch gewachsene Soldaten, brachten Bürgersleute in große Bedrängnis. Sie mussten besonders große Betten für die ihnen aufgezwungenen Riesen sorgen und sich auch sonst um das Wohl ihrer wenig willkommenen Untermieter samt Familien kümmern, was zu Gezänk und Streit führte. Um dem abzuhelfen, aber auch um unerwünschte erotische Beziehungen zwischen Militär- und Zivilpersonen zu unterbinden, ließ der Soldatenkönig für seine "lieben Kinder" Wohnbaracken aufstellen, aus denen sich im 19. Jahrhundert regelrechte Kasernen entwickelten. Viele Gebäude dieser Art mit ihren charakteristischen Mauern aus gelben oder roten Klinkern sind noch erhalten und werden heute für zivile Zwecke genutzt.

Mehr Angst vor dem Korporal als vor dem Feind

Um die "Langen Kerls" ranken sich viele Legenden. Während andere Fürsten der Barockzeit Unsummen für Juwelen, Mätressen, Schlösser und Kunstsammlungen ausgaben, delektierte sich der Friedrich Wilhelm I. an seinen "blauen Kindern", benannt nach den Uniformen aus dem so gefärbten Tuch. Er schuf ein ausgeklügeltes System, um überall in Europa besonders hoch gewachsene, kräftige und schöne junge Männer in seine Potsdamer Garde zu holen. Wer den brachialen Methoden der Werber und ihren Versprechungen, kombiniert mit stattlichen Handgeldern, glaubte und sich einstellen ließ, geriet vom Regen in die Traufe. Schutz und Pläsier versprach der König seinen Langen Kerls, doch ihnen waren Zuckerbrot und Peitsche sicher. Gespart wurde im Reich des Soldatenkönig überall, nur nicht bei der Anwerbung der Soldaten. Für seine Potsdamer Riesengarde war dem sonst knauserigen und bei der Erhebung von Steuern sehr kreativen Monarchen nichts zuviel. Zweimetermänner ließ er sich tausende Taler kosten. Friedrich Wilhelm I. ließ sie malen oder malte sie selber, und wenn einer gestorben war, konnte es geschehen, dass er deren Gerippe in einer Kuriositätenkammer aufstellen ließ.

Für die bunte Truppe, zusammengesetzt aus jungen Adligen, Bürgerssöhnen, Bauern und auch manch zwielichtigem Volk, war der monotone Drill, das ewige Präsentieren auf dem Exerzierplatz wenig angenehm, für viele war der Dienst aber besser als das, was das zivile Leben für sie bereit hielt. Prügelstrafen und andere Züchtigungen waren bei Disziplinverstößen an der Tagesordnung. Viele Soldaten, die dem Druck und den Schikanen ihrer Vorgesetzten nicht standhielten, begingen Selbstmord. Um Desertionen zu verhindern, wurden um die Garnisonstädte Mauern und Palisadenzäune gelegt. Wenn flüchtige Soldaten geschnappt wurden, hatte sie schwerste Strafen zu erwarten. Beim berüchtigten Spießrutenlaufen mussten die Unglücklichen durch eine Gasse von Soldaten laufen, die auf sie erbarmungslos einprügelten. Nur wenige Delinquenten überstanden die Tortur. Das Wort lief um, ein preußischer Grenadier müsse mehr Angst vor seinem Korporal als vor dem Feind haben. Dass die so gequälten und erniedrigten Soldaten, von der Potsdamer Riesengarde abgesehen, um die sich der König nach eigenem Bekunden wie ein Vater kümmerte, allerdings ein sehr selbstherrlicher und despotischer, wenig motiviert waren, sich für ihren gottesfürchtigen König abschlachten zu lassen, liegt auf der Hand. Allerdings vermied der gekrönte Despot weitgehend militärische Konflikte, weshalb die meisten seiner Soldaten selten Kontakt mit Pulverdampf und Bleikugeln hatten.

Klägliches Ende auf dem Schlachtfeld

Offenbar kümmerte sich der Soldatenkönig fürsorglich um seine Riesengarde, denn er fühlte sich als ihr Oberst. Offiziere und Gemeine wurden mitunter mit Gunsterweisungen, Land und Baumaterialien beschenkt, auch sorgte sich der König, dass weit weg wohnende Frauen und Kinder in die Garnisonstädte umsiedeln konnten. Aus den im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem liegenden Akten geht hervor, dass der Monarch fuchsteufelswild werden konnte, wenn er Unterschleif und Korruption in den Reihen seiner blau betuchten Lieblingen entdeckte.

Friedrich II. konnte mit dem seltsamen Steckenpferd seines Vaters nicht viel anfangen. Er löste die Garde nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1740 auf und übernahm sie in die reguläre Armee. Auf den Schlachtfeldern der Schlesischen Kriege wurden die Rekruten - hoher Körperwuchs hin, schönes Gesicht her - erbarmungslos verheizt. "Hunde, wollt Ihr ewig leben", soll der Große König in brenzliger Situation seinen mutlosen Soldaten zugerufen haben. "Sie fochten, bis sie den Geist aufgaben; sodann deckten sie mit ihren schönen Leibern, in Reihen und Gliedern gestreckt, ihren blutigen Schlachtplatz", beschrieb ein Zeitgenosse das klägliche Ende vieler Angehöriger des ehemals gefürchteten wie belächelten Königsregiments.

Friedrich Wilhelm I. teilte sein weit zerklüftetes Herrschaftsgebiet in so genannte Kantone auf, also in Bezirke, aus denen er seine Soldaten rekrutierte. Um die Mannschaftsstärken planen zu können, ließ der Soldatenkönig Kinder und heranwachsende Männer in Listen erfassen und damit "enrouillieren". Wer wem Regiment zugeteilt war, war an Hutbüscheln oder Halsbinden mit der Farbe eines bestimmten Regiments zu erkennen. Da sich viele zukünftige Soldaten aber dem Dienst bei der Fahne entzogen und es manche Ausnahmeregeln gab, war das Einberufungssystem mit manchen Unwägbarkeiten behaftet. Man sprach man daher von unsicheren Kantonisten, und verwendet diesen Begriff auch heute für Menschen, deren Verhalten und Präsenz man sich nicht ganz sicher ist. Wohlhabende Eltern hatten überdies die Möglichkeit, ihre Söhne vom ungeliebten Militärdienst zu befreien und für eine gewisse Auslösesumme einen Ersatzmann zu stellen.

Elendes Leben als Invaliden und Bettler

Wer den Militärdienst quittiert hat und ins Zivilleben zurück kehrte, bekam den Laufpass. In dem Dokument waren die persönlichen Daten des Inhabers angegeben, doch wurden Behörden und Privatleute aufgefordert, den ehemaligen Soldaten auf dem weiteren Weg zu helfen. Der Laufpass nutzte allerdings jenen Leuten wenig, die keine Arbeit fanden oder alt und krank waren. Viele ehemalige Soldaten schlugen sich durch Betteln durchs Leben oder fristeten in Armenhäusern ihr Dasein. Wer Glück hatte, schlug sich als Lehrer oder Nachtwächter weiter durchs Leben.

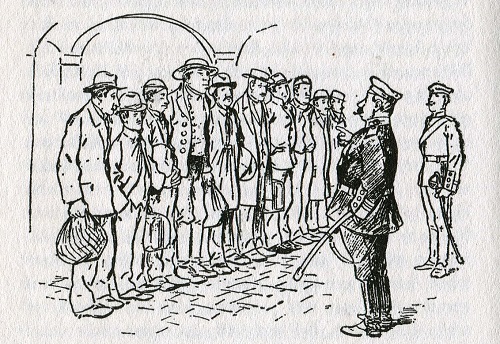

Bei "Preußens" musste man mindestens Leutnant sein, um Ansehen zu besitzen und Chancen bei "höheren Töchtern" auf dem Heiratsmarkt. Wer das nicht war, und mochte er noch so reich beziehungsweise ein geachteter Künstler oder Wissenschaftler sein oder sich sonst wie Verdienste um das Vaterland erworben haben, gehörte nicht wirklich zu "besseren Gesellschaft". Wer aber auf die Frage "Ham Se jedient?" positiv antworten konnte, hatte jenen Männern einiges voraus, die nicht bei der "Fahne" waren. Soldaten und Offiziere waren auf den König von Preußen vereidigt, der von 1871 bis 1918 zugleich deutscher Kaiser war. Von ihnen wurde unbedingter Gehorsam und die pünktliche Erfüllung der Befehle erwartet. Jedwedes Räsonnieren über deren Sinn oder Unsinn war nicht erlaubt, und wer Nachfragen wagte, hatte nichts zu lachen. Uniformträger durften sich auf der anderen Seite als etwas Besseres empfinden, allein wenn ein Polizist auftauchte, war ihm Respekt sicher, wenigstens offiziell. Die öffentliche Präsenz der bekanntermaßen barsch und unfreundlich auftretenden Ordnungshüter war gewollt. Ihre Aufgabe war es, die stets zu Ungehorsam neigenden Berliner einzuschüchtern und sofort, wenn sich Widerstand bemerkbar machte, zur Wache abzuführen.

Wer aufmuckt wird zerschmettert

Berlin war voll von Uniformen, ständig sah man Soldaten durch die Stadt marschieren. Paraden und Manöver waren an der Tagesordnung. Wenn Staatsgäste kamen, führte der Kaiser seine schimmernde Wehr, wie man sagte, unter klingendem Spiel und Fahnenschmuck vor. Historiker haben ausgerechtet, dass nicht weniger als 14 Garderegimenter sowie weitere Einheiten in der Reichshauptstadt stationiert waren, ergänzt durch Garnisonen im engen und weiteren Umkreis. Bei Unruhen. Demonstrationen und Streiks konnten sie in kurzer Zeit herbei beordert werden. Eisenbahnlinien gestatteten eine schnelle Verlegung. Kaiser Wilhelm II. pflegte seine Untertanen mit vielen verbalen Attacken zu ängstigen oder, und das kam auch vor, zu begeistern. So drohte er der Opposition im Reich in der Zerschmetterer-Rede von 1890 an, sie zu vernichten, und versprach jenen herrliche Zeiten und einen Platz an der Sonne an, die ganz seinem Kurs folgen. Von seinen Soldaten erwartete der Kaiser, dass sie im Notfall auf ihre Brüder und Schwestern schießen. Ein Ministererlass forderte 1898 von der Polizei und dem Militär, schon beim ersten Steinwurf von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. So genannte Schreckschüsse über die Köpfe der Volksmenge hinweg seien zu unterlassen, außerdem hätten Soldaten und Gendarmen, "falls sie bei Straßentumulten und Volksversammlungen mit bewaffneter Hand einzuschreiten genötigt sind, bei der Anwendung der Hiebwaffe mit flacher, sondern mit scharfer Klinge einzuhauen."

Wie weit die Uniformhörigkeit gehen konnte, zeigte im Oktober 1906 der Aufsehen erregende Coup des Hauptmanns von Köpenick. Das Satireblatt "Simplicissimus" schlug vor, den ehemaligen Zuchthäusler mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen, "weil es ihm auf so unnachahmliche Weise gelungen ist, den Militarismus lächerlich zu machen". Dem kurzzeitig festgesetzten Bürgermeister Georg Langerhans der damals noch selbstständigen Stadt Köpenick und seinen Untergebenen blieb das Lachen im Halse stecken, denn sie waren auf einen verlotterten Hochstapler und seine Uniform hereingefallen. Hinterher behaupteten sie, den "Geisteskranken" durchschaut und nur deshalb still gehalten zu haben, um Blutvergießen zu vermeiden.

Offiziere gleich nach dem lieben Gott

Der frühere Schuster Wilhelm Voigt hatte kaum Aussicht, im kaiserlichen Deutschland ein normales Leben zu führen. Angetan mit einer abgeschabten Hauptmannsuniform, die er bei einem Trödler in Potsdam gekauft hatte, schnappte er sich unterwegs ein paar Wachsoldaten und befahl ihnen, mit ihm nach Köpenick zu fahren und dort auf Allerhöchste Anordnung eine Verhaftung vorzunehmen. Die Soldaten gehorchten, hatte man ihnen doch eingebläut, dass der Offizier gleich nach dem lieben Gott kommt und Befehlen eines Vorgesetzten unbedingt Folge zu leisten ist. Im Rathaus ließ sich Voigt von dem völlig konsternierten Bürgermeister die Stadtkasse aushändigen. Doch waren nicht die erhofften zwei Millionen darin, sondern nur rund 4000 Mark. Ihren Empfang quittierte Voigt als "Hauptmann im 1. Garderegiment v. Malsam", um dann schleunigst zu verschwinden. Ausweisformulare zu erbeuten, nannte Voigt später als eigentliches Ziel seiner Tat, um sie in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.

Natürlich flog der freche Coup schnell auf. Gegen den flüchtigen Voigt wurde Haftbefehl erlassen, Flugblätter und Plakate charakterisierten ihn als Mann mit eingefallenen Wangen, schiefer Nase, gebeugter Kopfhaltung und "so genannten O-Beinen". Im Prozess ab 1. Dezember 1906 machten die Ortsgewaltigen von Köpenick keine gute Figur. Die Presse berichtete ausführlich und mit einiger Sympathie über den frechen Kassenräuber, der zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Kaiser Wilhelm II. zeigte 1908 Großmut und amnestierte ihn. Wilhelm Voigt war ein populärer Mann. Er schlug sich, von der Polizei misstrauisch beobachtet, mit Auftritten auf Jahrmärkten und Tingeltangel-Tourneen durchs Leben, bei denen er immer wieder von seinem Abenteuer im Rathaus zu Köpenick schwadronierte. Durch den Verkauf von Postkarten, die er mit "H. v. K." unterzeichnete, verdiente er ein bisschen Geld. Der Überwachung überdrüssig siedelte Voigt nach Luxemburg über, wo der 73-Jährige 1922 starb.

15. Februar 2021

Zurück zur Themenübersicht "Geschichte, Zeitgeschichte, Ausstellungen"