"In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf"

Ausspruch von 1847 machte David Hansemann berühmt, sein Zeitgenosse Karl Marx rechnete mit dem "Kapital" ab

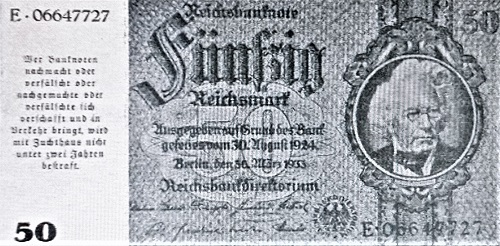

Die am 30. März 1933 ausgegebene Reichsbanknote zu 50 Mark ist mit dem Porträt von David Hansemann geschmückt.

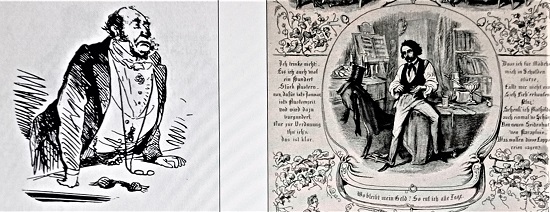

Dem Kapitalisten geht nichts über Geld und die Börsenkurse. Solche Karikaturen waren zu Zeiten von David Hansemann und Karl Marx beliebt. Der arme Poet, Musiker oder Maler fragt, in seine leeren Hände schauend, wo sein Geld bleibt.

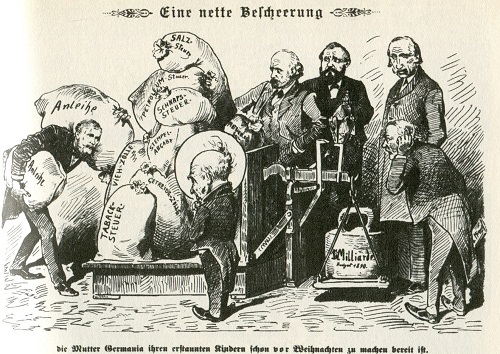

Die Karikatur aus dem "Wahren Jacob" schildert, wie Steuern die Bevölkerung belasten und Kapitalisten auf der anderen Seite der Waage nur abwarten müssen, wie ihr Einkommen und damit auch Einfluss wächst und wächst.

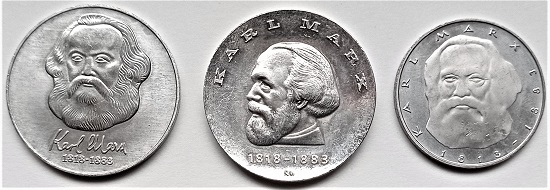

Die DDR und die Bundesrepublik Deutschland haben 1968 (Mitte) und 1983 Karl Marx Gedenkmünzen zu seinem einhundertsten Geburtstag mit ähnlichen Porträts gewidmet. (Fotos/Repros: Caspar)

Wir erleben gerade einen Anstieg der Inflation und ein Anziehen der Preise in vielen Bereichen, und sehen, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter aufgeht. Dass die Menschen deswegen auf die Barrikaden gehen, ist nicht zu erwarten. Sie protestieren stattdessen gegen die Klimakatastrophe und reiben sich an der Frage "Gegen Corona impfen oder nicht?" Gemütlich geht es bei den Protesten selten sondern oft gewaltsam und begleitet von hasserfüllten Vorwürfen an die jeweils andere Seite zu. Gelegentlich wird bei aktuellen Auseinandersetzungen über Finanzfragen und darüber, wie "Vater Staat" mehr oder weniger vorsichtig und bedacht mit Steuereinnahmen umgeht, das Zitat "In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf" verwendet. Der Satz geht auf einen Ausspruch des rheinischen Abgeordneten David Hansemann (1790-1864) aus dem Jahr 1847 zurück. Im 1. Vereinigten Preußischen Landtag wollte er ausdrücken, an die im Land der Hohenzollern dominierenden Adligen und Junker gewandt, dass bei der Bewältigung finanzieller Angelegenheiten Toleranz nicht angebracht ist und man bei ihnen klug, hart und konsequent vorgehen muss.

Der Ausspruch machte die Runde und wird auch heute etwa in dem Sinne angewandt, dass man von Geschäften unter Freunden und Verwandten klugerweise Abstand nehmen sollte, weil der Schaden, wenn das Geschäft platzt, größer als der Nutzen und Gewinn ist und Freundschaften in die Brüche gehen können. Konkret wandte sich Hansemann gegen die Eigenmächtigkeit des preußischen Finanzministers Franz von Duesberg, der ohne Zustimmung der Stände aber mit Rückendeckung durch König Friedrich Wilhelm IV. Schulden aufgenommen hatte. Die Debatte bewirkte, dass Hansemann und seine Mitstreiter Freunde mit ihrer Forderung großen Zulauf erhielten, die staatliche Finanzpolitik durch das Parlament, wie immer es zusammengesetzt ist, zu kontrollieren.

Vorkämpfer der liberalen Opposition

David Hansemann verstand etwas von Geld. Er brachte es im Wollhandel und als Bankier zu Wohlstand und konnte sich von der damaligen Norm abweichende Äußerungen und Haltungen erlauben. Er machte sich als Vorkämpfer der liberalen Opposition im preußisch verwalteten Rheinland einen Namen, indem er sich für die Ersetzung ungerechter Steuern durch eine allen zuträgliche Einkommensteuer, aber auch für die volle Emanzipation der Juden, die Beseitigung der Adelsprivilegien einsetzte und ein demokratisches Regierungssystem forderte. Nach Beginn der Revolution in Berlin am 18. März 1848 ernannte der verängstigte Friedrich Wilhelm IV. den Kölner Privatbankier Ludolf Camphausen zum Ministerpräsidenten und Hansemann zum Finanzminister. Mit diesem Schritt versuchte er, sich als reformwillig zu positionieren, was aber nicht gelang, wie der unglückliche Verlauf der Revolution zeigt.

Der von seinen Gegnern als raffgierig und eigennützig verleumdete Hansemann blieb nicht lange Minister. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er als Gründer und Chef der in Berlin ansässigen Diskontogesellschaft und als hoch angesehener Buchautor. Er wäre sicher nur noch Historikern bekannt, gäbe es nicht jenen zum geflügelten Wort gewordenen Ausspruch am Vorabend der Revolution von 1848.

Wann das Kapital über Leichen geht

Karl Marx, ein Zeitgenosse und Landsmann von David Hansemann, ging in seiner Kritik am Kapitalismus entschieden weiter. Das Deutsche Historische Museum in Berlin widmet dem "Klassiker des Marxismus-Leninismus", wie man in der DDR den als eine Art Halbgott verehrten Marx nannte, eine Ausstellung. Sie zeigt, dass der Kapitalismus und Karl Marx als dessen wichtigster Analytiker und Kritiker spätestens seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/2008 wieder starke Aufmerksamkeit erfährt, weiterhin aber als Bezugspunkt autoritärer Ideologien und Diktaturen im 20. Jahrhundert umstritten bleibt. Das Deutsche Historische Museum analysiert Marx' Denken und Wirken als intellektuelle und politische Auseinandersetzung mit den tiefgreifenden Umbrüchen und Konflikten seiner Zeit.

Seine Kritik des auch über Leichen gehenden Kapitalismus fasste Marx unter anderem in diese geradezu klassischen Worte: "Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens."

27. Januar 2022

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"