Trauriges Ende im Schmelztiegel

Für die neue deutsche Gemeinschaftswährung wurden nach der Reichseinigung von 1871 Millionen alte Münzen geopfert

Woraus das Metall der Reichsmünzen - hier mit den Köpfen von Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. - besteht, lässt sich schwer sagen. Das Material für die Goldmünzen könnte französischen Ursprungs sein.

In dramatischer Form schildert das Bild aus dem "Hohenzollernjahrbuch" von 1896, wie unter den preußischen Königen Friedrich II. und Friedrich Wilhelm III. Tafelsilber zur Bezahlung der Schlesischen Kriege Mitte des 18. Jahrhunderts und der Kontributionen an Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingeschmolzen wurden. Die "Illustrirte Zeitung" vom 14. November 1900 zeigt, wie eine Million Mark in aufgeschichteten Zwanzigmarkstücken aussieht.

Nach der Reichseinigung von 1871 wurden auch preußische Goldmünzen Friedrichs II. abgeliefert und eingeschmolzen, aber es blieben zum Glück noch viele erhalten.

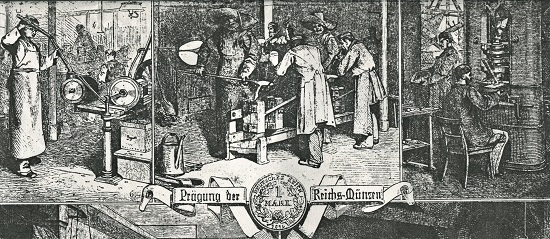

Die Grafik aus der Kaiserzeit zeigt, wie die deutschen Reichsmünzen gefertigt werden. Hier sieht man, wie flüssiges Metall in eiserne Behälter gegossen wird.

Während 1917 das Berliner Münzkabinett nach Intervention seines Direktors Julius Menadier und des Generaldirektors der Königlichen Museen Wilhelm von Bode sein antikes Gold an die Reichsbank nicht abliefern musste, stand das Schicksal mittelalterlicher und neuzeitlicher Gepräge auf der Kippe.

Nach der Reichseinigung von 1871 konnte man mit solchen Doppeltalern im Wert von sechs Mark bezahlen, aber irgendwann wurden sie außer Kurs gesetzt, eingezogen und eingeschmolzen. Ähnlich erging es unzähligen anderen, aber zum Glück nicht allen Münzen.

Französische Goldmünzen wie diese aus der Zeit des Kaisers Napoleon III. wurde in großen Mengen als Reparationsleistungen an das im Krieg von 1870/71 siegreiche Deutsche Reich abgegeben.

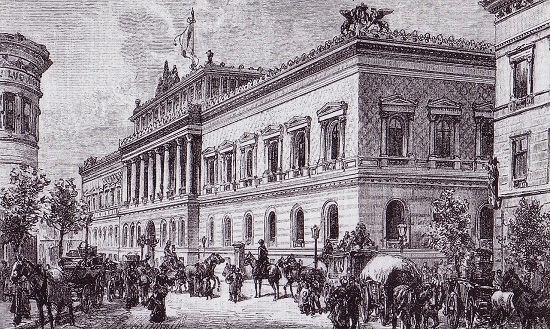

Der Reichsbank in Berlin wurden nach der deutschen Einigung von 1871 Goldmünzen in großen Mengen zugeführt, die nicht weit davon gelegene Königliche Münze und die anderen deutschen Prägeanstalten haben sie eingeschmolzen und in Reichsgoldmünzen verwandelt. (Fotos/Repros: Caspar)

Das 1871 gegründete deutsche Kaiserreich brachte eine enorme Gold- und Silbermünzenprägung hervor. Möglich wurde sie vor allem durch die Kontributionen, die das im Krieg von 1870/71 unterlegene Frankreich entrichten musste, und indem unzählige alte Geldstücke dem Schmelztiegel überantwortet wurden. Das Verfahren war nicht neu und wird auch heute praktiziert. Als die Kipper und Wipper zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) durch die Lande zogen, kauften sie große Mengen alter Taler auf, aus denen neue, stark mit Kupfer versetzte Münzen gemacht wurden. Nach dem Ende der Krise erlitten sie als Rohstoff ein trauriges Ende im Schmelztiegel, um bald darauf ihre Wiedergeburt als neue Zahlungsmittel zu erleben. Nur selten hat man notiert, welche Mengen bei diesen Aktionen vernichtet wurden. Bei den DDR-Münzen, die zum Zwecke der Gewinnung von Material für neue Kurs- und Gedenkmünzen eingeschmolzen wurden, sind die Zahlen bekannt, bei anderen kann man nur schätzen oder tappt völlig im Dunkel.

Das Verfahren kann man in allen Zeiten und Ländern beobachten. Es müssen riesige Mengen an Athener Eulenmünzen oder römischen Denaren und Aurei gewesen sein, die nach längerer Umlaufzeit im Schmelztiegel verflüssigt wurden. Die riesige Beute, die Alexander dem Großen um 330 vor Christus bei der Eroberung des persischen Reiches zufiel, ermöglichte es ihm, seine Feldzüge fortzusetzen und seine Herrschaft weiter zu festigen. Historiker beziffern den Umfang der Beute auf 180 000 Talente, wobei das Gewicht eines Talents mit etwa 26 Kilogramm angegeben wird. Im Besitz eines solchen sicher auch aus fremden Geldstücken bestehenden Schatzes entfaltete der König von Makedonien eine umfangreiche Münzprägung, die und seine Nachfolger mit neuen Nominalen und Bildern bereicherten. Bei seinen Münzen orientierte sich Alexander an der traditionellen athenischen Tetradrachmen, die als eine Art Leitwährung der antiken Welt fungierte.

Dukatenberge für Kaiser- und Königswahlen

Für die Freilassung des englischen Königs Richard Löwenherz, der 1193 auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug wegen eines Streits mit Herzog Leopold V. von Österreich gefangen genommen und an Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert wurde, musste die enorme Summe von 100.000 Mark Silber aufgebracht werden, die Mark, wenn es die kölnische war, mit 234 Gramm berechnet. Das war nur möglich durch den Verkauf von Besitztümern und eine Sondersteuer der Untertanen. Was dem Kaiser zufiel, hat er in die Eroberung von Sizilien investiert, doch sein Plan, das deutsche Königtum seiner Familie zu sichern, ging nicht in Erfüllung.

Wenn wir weiter in die Geschichte blicken sehen wir, dass ungeheure in Gold- und Silbermünzen sowie Barren und Gegenstände aus Edelmetall ausgedrückte Summen bei Königs- und Kaiserwahlen, aber zur Bezahlung von höfischen Festen und Hochzeiten dienten. Denken wir nur an die Berge von Dukaten, die der römisch-deutsche Kaiser Karl V. 1519 für seine Wahl zur Bestechung der Kurfürsten einsetzte, oder an die Riesensummen, die dem sächsischen Kurfürsten Friedrich August I., genannt August der Starke, 1697 die polnische Königskrone eintrug. Preußens König Friedrich II., genannt der Große, finanzierte seine Kriege um die zu Österreich gehörenden schlesischen Herzogtümer zum großen Teil durch Münzverschlechterung, aber auch durch Einschmelzen von Tafelsilber und anderen Gegenständen aus Edelmetall. Die im preußisch besetzten Sachsen geschlagenen Ephraimiten waren früher einmal guthaltige Münzen. Größere Münzbestände, Kirchengeräte und andere Gegenstände aus Silber wurden in deutschen Bistümern und der Stadt Frankfurt am Main während der französischen Revolutionskriege nach 1789 in den Schmelztiegel geworfen, um aus ihnen die so genannten Kontributionstaler zu gewinnen.

Spenden zum Besten des Vaterlands

Da die Beträge nicht immer aus der Ausbeute der Erzbergwerke stammen oder durch Handel mit fernen Ländern und die Arbeit der jeweiligen Untertanen erbracht wurden, hat man nicht mehr benötigte Münzbestände eingeschmolzen. Man sah in ihnen nicht etwa sammelwürdige Geschichtszeugnisse und Kunstwerke, sondern nur Rohstoffe zur Prägung neuen Geldes. Ähnlich rigoros ging man mit Münzfunden um, bis man ihre Bedeutung als "vaterländische Denkmäler" erkannte, wie man vor über 200 Jahren sagte. Auf diese Weise ging eine unbekannte Menge an Geprägen auf ewig verloren. So kommt es, dass ehemals große Auflagen regelrecht zusammenschmolzen und daher heute selten sind. Zum Glück hat man außer Kurs gesetzte Münzen manchmal als Andenken oder weil man sie interessant und schön fand aufgehoben, sonst hätten Sammler nichts, was ihr Herz erfreut und zum Forschen anregt, und auch der Münzhandel hätte nichts, was er zum Kauf anbieten kann.

In finanzielle Bedrängnis geraten, trennten sich während der französischen Kriege nach der französischen Revolution von 1789 Kirchen, Adel und wohlhabende Bürger ihrem Edelmetall, um es vermünzen zu lassen und sich durch Zahlung von Kontributionen und Schmiergeldern von Repressalien der Besatzer freizukaufen. In verschiedenen Versionen kommen die 1795 in Bamberg mit der Aufschrift ZUM BESTEN DES VATERLANDS geprägten Taler vor. Das Material stammt aus fürstbischöflichem Tafelsilber, und bestimmt waren die Münzen für Zahlungen an die Franzosen. Ähnliches kennt man aus dem Bistum Eichstätt, das 1796 halbe und ganze Taler mit der aus dem Lateinischen übersetzten Inschrift "Mit den silbernen Gefäßen des Hofes gewährte er (der Fürstbischof) dem darbenden Vaterland Hilfe" prägen ließ. Kontributionsmünzen kommen ferner aus Fulda, Mainz und Trier vor. Die Stadt Frankfurt am Main vermerkte auf Talern und Dukaten von 1796, dass das Silber und Gold AUS DEN GEFÄSSEN DER KIRCHEN UND BURGER stammt. Die Geldstücke wurden in einer großen Kraftanstrengung hergestellt und sind wie die Ausgaben der geistlichen Fürstentümer begehrte Sammelstücke.

Dass die Bevölkerung aufgefordert wurde, für Kriegsausgaben Gold und Silber sowie andere Gegenstände zu spenden, aus denen man Geld machen konnte, hat eine lange Tradition. Denn schon vor und während der Befreiungskriege von 1813 bis 1815 gab es entsprechende Aufrufe. Die eingesammelten Münzen und Gegenstände aus Edelmetall wurden eingeschmolzen und in neue Geldstücke verwandelt. Damit konnte man Freiwillige ausrüsten und Waffen kaufen. Eine Sammlung im Herzogtum Mecklenburg-Schwerin ergab so viel Silber, dass man daraus 9918 Zweidritteltaler mit der Aufschrift DEM VATERLANDE prägen konnte.

Reparationszahlungen aus Frankreich

Das deutsche Münzgesetz vom 4. Dezember 1871 legte fest, dass die Mark in hundert Pfennig aufgeteilt wird. Der bisherige Vereinstaler wurde mit 1/3 Mark berechnet. Für die Prägung der neuen Zwanzig-, Zehn- und zeitweise auch Fünfmarkstücke aus Gold hat man die Reparationszahlungen in Höhe von fünf Milliarden Francs genutzt, die unterlegene Französische Republik an das Deutsche Reich zahlen musste. Sie setzten sich aus Warenlieferungen sowie aus Bargeld, Goldbarren und Wechseln zusammen. Sie kurbelten die deutsche Wirtschaft gewaltig an und es kam zu zahlreichen Firmen- und Bankengründungen, weshalb diese Periode auch Gründerzeit genannt wird. Unbekannt ist, welche Mengen an Goldmünzen mit dem Bildnis französischer Kaiser und Könige beziehungsweise mit Symbolen der Republik in den Schmelztiegel geworfen wurden.

Laut Münzgesetz war auch Privatleuten gestattet, eigene Bestände aus Gold in deutschen Geldfabriken in klingende Münze zu verwandeln. Diese gegen einen kleinen Obolus ausgeführten Aufträge hatten einen erheblichen Umfang. Man hat ausgerechtet, dass bis 1913, also bis fast zum Beginn des Ersten Weltkriegs, von fast 223 Millionen Zwanzigmarkstücken mehr als 176 Millionen Zwanzigmarkstücke und von über 77 Millionen Zehnmarkstücken über 40 Millionen Exemplare auf Privataufträge zurück gehen. Mit anderen Worten bestehen die meisten Goldmünzen der Kaiserzeit aus Einsendungen aus der Bevölkerung oder anders gesagt hätte das Deutsche Reich keinen Goldstandard besessen, hätte es diese Quellen nicht gegeben. Schwer zu sagen, wieviel Gold und Silber in den Münzen steckt, das in Gestalt von Münzen, Medaillen und Gerätschaften aller Art von Privatleuten zum Einschmelzen eingeliefert wurde. Ob sie jemals in Listen erfasst wurden, und wenn ja wo sich diese befinden, lässt sich nicht sagen. Das bleibt weiterer Forschung vorbehalten.

Aufruf an patriotische Gefühle

Fest steht, dass es gewaltige Mengen gewesen sein müssen, die aufgrund des Artikels 11 des Münzgesetzes vom 4. Dezember 1871 beziehungsweise des Artikels 8 vom 9. Juli 1873 außer Kurs gesetzt und eingezogen wurden. Einer Aufstellung in dem Buch von Herbert Rittmann "Deutsche Geldgeschichte 1484-1914" (Battenberg Verlag München 1975, S. 778 ff.) können wir entnehmen, dass rund 4,48 Millionen preußische Friedrichs'dors und sächsische August'dors, 308 000 württembergische Dukaten und weitere Goldmünzen im Wert von über 80 Millionen Mark angekauft und als Rohstoff der Prägung neuer Goldmünzen zugeführt wurden. Ferner nennt Rittmann über 441 000 Goldkronen, Pistolen und Dukaten, die den Weg alles Irdischen gingen. Die Zahlen beziehen sich auf das Buch des Wirtschaftswissenschaftlers Karl Helfferich "Das Geld" (Leipzig 1903). Schaut man in Preislisten und Auktionskataloge der damaligen Zeit, dann kosteten viele Goldmünzen des 18. und 19. Jahrhunderts nur wenig mehr als der Materialwert. Das müssen wahrhaft goldene Zeiten für Sammler gewesen sein!

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs am 1. August 1914 wurde im Deutschen Reich die Pflicht der Banken aufgehoben, Banknoten in Goldmünzen umzutauschen, und es wurde aufgerufen, zur Kriegsfinanzierung Gold- und Silbermünzen und andere Wertgegenstände aus Edelmetall abzuliefern. Dem Aufruf an patriotische Gefühle folgten viele Menschen, und die von ihnen wie ein Jahrhundert zuvor abgelieferten Münzbestände wanderten in den Tiegel. Ob sich die Empfänger die Mühe gemacht haben, die Geldstücke auf ihre numismatische Bedeutung zu untersuchen und diejenigen auszusortieren, die über das bloße Gewicht hinaus historischen Wert besitzen, steht wie bei früheren Aktionen dieser Art in den Sternen.

Gefahr fürs Berliner Münzkabinett gebannt

Fast hätte es das Berliner Münzkabinett im Ersten Weltkrieg (1914-1918) erwischt. 1917, im vierten Jahr dieses bis dahin schrecklichsten aller Kriege, mussten Mitarbeiter der Sammlung antike, mittelalterliche und neuzeitliche Goldmünzen aussortieren und der Reichsbank zum Einschmelzen zur Verfügung stellen. Die Berliner Sammlung war nicht die einzige, denn ähnliche Forderungen erhielten auch andere Kabinette. Der Direktor des Münzkabinetts, Julius Menadier, stellte, unterstützt vom Generalsdirektor der Königlichen Museen, Wilhelm von Bode, die Unsinnigkeit dieser Maßnahme dar, erreichte aber nur, dass die antiken Goldmünzen von der Abgabe verschont wurden. Am Ende hat man 6543 mittelalterliche und neuzeitliche Gepräge im Gewicht von 49 Kilogramm und einem Wert von 127 406,76 Mark entnommen und der Reichsbank zugestellt.

Zum Glück blieben die Goldbestände des Berliner Münzkabinetts vor der Einschmelzung verschont. Der Verlust wäre niemals gutzumachen gewesen. Angesichts ihres immensen wissenschaftlichen und kunsthistorischen Werts und des großen Schadens, den die Sammlung erleiden würde, hatte die Reichsbank ein Einsehen. So konnte Menadier die versiegelten Kisten am 7. Dezember 1918, einen Monat nach dem Sturz der Monarchie, wieder in Empfang nehmen und zahlte den ihr überwiesenen Kaufpreis zurück (siehe Bernd Kluge: Das Münzkabinett - Museum und Wissenschaftsinstitut. Das Kabinett 9, hrsg. vom Münzkabinett Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 2004, S. 24 f.). Nicht auszudenken, wenn die einzigartigen Museumsstücke wie ordinäre Zehn- und Zwanzigmarkmünzen eingeschmolzen worden wären! Da man in der Reichsbank erkannt hatte, dass unter den von der Bevölkerung eingelieferten Münzen manche numismatische Kostbarkeiten sind, hat man nach ihnen Ausschau gehalten. Die mit vielen Raritäten bestückte Münz- und Medaillensammlung der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main führt ihre Anfänge auf die kriegsbedingte Sammeltätigkeit von damals zurück.

Unverkennbar groß war während des Ersten Weltkriegs in dem weitgehend von ausländischen Lieferungen abgeschnittenen Deutschen Reich die Not an Edelmetallen. Außer für die Münzprägung und Schmuckherstellung wurde Silber nach einer Stellungnahme des Reichschatzamtes in beträchtlichen Mengen für Kriegshandlungen und andere Zahlungen im Ausland benötigt. "Für die Türkei haben bis jetzt 20 000 kg Feinsilber, für die Kämpfe in Persien 70 380 kg Feinsilber bereitgestellt werden müssen, da in diesen Kriegsgebieten papierne Geldzeichen entweder überhaupt nicht oder nur mit einem starken Disaigio genommen werden. Auch für die Besoldung der eigenen Beamten der gesandtschaftlichen Vertretungen und konsularischen Missionen in der Türkei [die an der Seite des Deutschen Reichs kämpfte, H. C.] war Silber verfügbar zu machen", stellte der Berichterstatter fest. Für die Türkei stünden weitere hohe Ansprüche von Hartgeld bevor, das zum wesentlichen Teil in Silber zu beschaffen sei.

Selbstverständlich legte nicht nur die Finanzverwaltung ihre Hand auf das begehrte Silber, auch die Kriegswirtschaft benötigte davon große Mengen. In diesem Zusammenhang wurden Gasmasken sowie pharmazeutische und photographische Zwecke erwähnt, "die namentlich für die Luftschifffahrt von der größten Bedeutung sind. Auch die Herstellung der Eisernen Kreuze nimmt viel Silber weg, so daß bereits eine andere Legierung des Silbers zur Ersparung des Silbers erwogen werden muss". Auf die Silberindustrie, gemeint war wohl Schmuckindustrie, musste ebenfalls Rücksicht genommen werden, weil deren Erzeugnisse im Ausland "zu hohen Preisen" abgesetzt werden konnten, und man keine Entlassungen vornehmen wollte.

Kein Interesse an Denkmünzen

Silber wurde nach und nach zu einem teuren Material und verlor seine Bedeutung als Münzmaterial. Sein Preis stieg von 75 bis 80 Mark pro Kilogramm zu Kriegsbeginn auf 175 Mark und mehr Mitte 1917 an. Das alles hatte zur Folge, dass Silbermünzen offiziell und auch ohne Genehmigung zum Zwecke der Silbergewinnung eingeschmolzen werden durften. "Unter diesen Umständen glaubt die Finanzverwaltung es nicht verantworten zu können, Silber für eine Verwendung zur Verfügung zu stellen, bei der es irgend welchen wirtschaftlichen Nutzen nicht haben kann", heißt es in der Vorlage mit Blick auf die von Sachsen beantragte Reformationsmünze von 1917. "Die Denkmünzen würden nicht dem Verkehr dienen, da sie als Andenken aufgehoben werden. Dies muss auch gelten, wenn die Prägemenge erheblich herabgesetzt würde. Jedes Kilogramm Feinsilber ist heute wichtig. Außerdem würde der Zweck der Denkmünzprägung bei einer so geringen Prägemenge völlig verfehlt". Die Finanzverwaltung könne sich auch mit einer "aufgeschobenen Prägung" nicht einverstanden erklären, "einmal weil die spätere Prägung gerade vom Standpunkt der Reformationsfeier nicht die ihr beigelegte Bedeutung haben könnte, sodann aber wohl nicht abzusehen ist, wann auf dem Silbermarkte einigermaßen normale Verhältnisse wiederkehren werden. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass wir uns längere Zeit nach dem Kriege den Luxus von Denkmünzen nicht gestatten werden können".

Die Reichsregierung unternahm alles, sich in den Besitz der noch umlaufenden Geldstücke aus Gold und Silber zu bringen. Zu bloßem Rohstoff herabgewürdigt, wurden sie für "kriegswichtige Zwecke" eingesetzt, wie man sagte, und eingeschmolzen. Die Prägung von silbernen Gedenkmünzen hat man nach 1914 gedrosselt, und auch die Mehrzahl der 1913 bis 1915 geprägten Goldmünzen kam nicht mehr zur Ausgabe. Manche Stücke gelangten im und nach dem Ersten Weltkrieg in Sammlerhände und den Münzhandel, weshalb sie heute höhere Preise erzielen als andere Jahrgänge. Wenn solche Stücke auftauchen, könnten sie aus Reparationszahlungen des Deutsche Reichs an die Siegermächte stammen, aber das müsste, wie manch anderes Rätsel noch genauer erkundet werden.

23. Januar 2022

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"