Zucht und Ordnung

Armenfürsorge entwickelte sich im alten Berlin erst langsam zu einem öffentlichen Anliegen

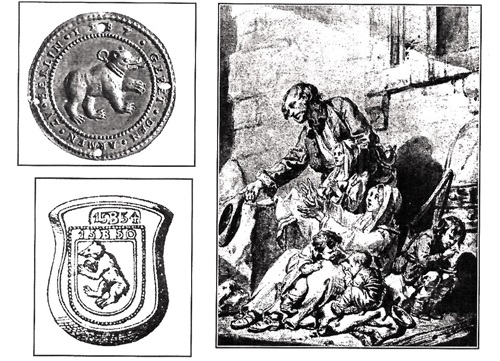

So genannte Konzessionsbettler mussten sich durch Marken aus billigem Metall an der Kleidung ausweisen. Die meisten Bettler aber wurden aus der Stadt vertrieben, ins Armen- oder Zuchthaus gesteckt.

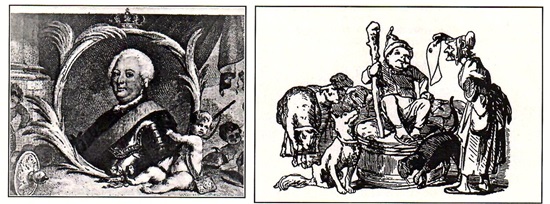

Bei den sich immer wiederholenden Hungersnöten und Krawallen wegen gestiegener Lebensmittelpreise pflegte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. die Rädelsführer und solche Personen, die er dafür hielt, hinrichten zu lassen. Lieber das Geld in die Armee stecken, war die Parole. Das Volk sollte nur Ordre parieren und sich in seine elenden Lage fügen.

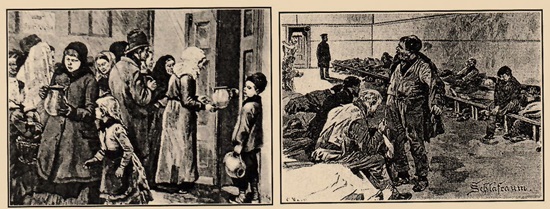

Was aus dem Nachlass von Menschen geschehen soll, die in den Genuss der Armenpflege kommen, und wem sie zufallen, hat Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 1735 in einem Edikt geregelt. Um 1900 hat man kranke, obdachlose und arme Menschen mit mobilen Küchen versorgt, aber sie waren nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Überall hingen Verbotsschilder für Bettler, Hausierer und andere „unliebsame“ Leute an den Hauswänden.

Die Berliner und die Polizei waren wie Feuer und Wasser und sind bis heute Gegenstand unzähliger Witze und Karikaturen. Hier will ein dicker Ordnungshüter wissen, warum die Frau zum Wäschewaschen zur Spree geht. Auf dem anderen Bild hat ein frierender Armenvogt eine Frau beim Stehlen von Feuerholz erwischt.

Das Märchen vom Reichtum und der Not aus dem Jahr 1843 wurde mit drastischen Zeichnungen illustriert. Finsteren Blicks und mit einem Dolch bewaffnet, macht sich die „Not und Armut“ bereit, die Reichen das Fürchten zu lehren. Prügelstrafe statt geduldiger Erziehung war gang und gäbe und wurde auch in Armen- und Besserungsanstalten praktiziert.

Wer zur Armenküche oder ins Obdachlosenasyl musste, war auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Leiter unentrinnbar gelandet. An viele Tischen war der Hunger zu Gast, auch wenn Bilder aus alten Zeiten so etwas wie Familienidylle vermitteln möchten.

Arme und bedürftige Leute konnten ein Stückchen Land pachten und auf ihm Gemüse und Obst anbauen. Die Grafik zeigt, dass die Landverteilung unter den Augen der Polizei erfolgte. (Repros: Caspar)

Wer im alten Berlin arm, krank und hilflos war, hatte nichts zu lachen, war mit seiner Familie ganz dem Wohlwollen der Behörden ausgeliefert, musste sich mit Almosen und frommen Trostworten zufrieden geben und wurde gelegentlich auch zur Zwangsarbeit herangezogen. Auf der einen Seite gab es unmäßigen Luxus, teure Garderoben, Kutschen und üppige Schmausereien und Trinkgelage, Paläste und Villen. Am unteren Ende der Gesellschaftspyramide aber herrschten in vielköpfigen Arbeiter- und Handwerkerfamilien Hunger, Unterernährung, Krankheit, Bildungsnotstand und Perspektivlosigkeit.

Die Armen wohnten, wenn sie überhaupt eine Unterkunft hatten, in dunklen, feuchten Löchern, in denen sich mehrere Personen ein Bett und wenige Brocken Brot teilen mussten. Das bisschen Lohn, den die Väter nach Hause brachten, war schnell verbraucht, der Zuverdienst von Frauen und Kindern reichte ebenfalls vorn und hinten nicht. Um aus der Misere zu kommen, wurde unter den misstrauischen Blicken der Polizei und Armenvögte gebettelt. Es gab kleine Hilfen aus öffentlichen und privaten Kassen, in die der Staat und besser gestellte Bürgern den einen oder anderen Taler legten. Viel kam nicht zusammen, und auch die in Kirchen und durch mildtätige Vermächtnisse gesammelten Summen waren alles andere als üppig.

Gottesfürchtig und arbeitsam

Man unterschied zwischen würdigen und unwürdige Armen und meinte Menschen, die unverschuldet etwa durch Krankheit und Missernten, den Brand ihres Hauses oder weil sie als Invaliden aus aus dem Krieg zurück kamen, in einen erbarmungswürdigen Zustand geraten, aber gottesfürchtig und arbeitsam sind. Auf der anderen Seite gab es arme Leute, die mit den Gesetzen in Konflikt gekommen waren, die herumstreunen und arbeitsscheu sind und einen „sittenloses“ Lebenswandel führen. Den einen wurde günstigenfalls Hilfe vom Amt oder durch Kirchgemeinden zuteil, die anderen aber fingen die Armenmbüttel ein und brachten sie ins Gefängnis oder die Armen- oder Spinnhäuser, wo sie Zwangsarbeit zu Gunsten der Staatskasse verrichten mussten. Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben und gesellschaftlicher Aufstieg war dieser heute Prekariat genannten Schicht nicht möglich. In seltenen Fällen und großer Anstrengung ist das mit besonderen Talenten und Fähigkeiten begabten Menschen gelungen.

Von Zeit zu Zeit erließen die Räte von Berlin und Cölln Armenordnungen mit dem Ziel, die Doppelstadt möglichst frei von den als Faulpelze, Gesindel, Tagediebe und Schmarotzer diffamierten Bettlern zu machen und den wohlhabenden Schichten den Anblick der auch durch Wunden und Auszehrung entstellter Männer, Frauen und Kinder zu ersparen. Speziell vom Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm eingesetzte Vögte hatten die Aufgabe, Bettler von Straßen, Plätzen vor Kirchen und auf Brücken zu vertreiben und ihre Wiederkehr zu verhindern. In diesen Kreisen gab es staatlich anerkannte Bettler, die an speziellen auf der Kleidung aufgenähte Marken und Zeichen auszumachen waren. Durch sie wollte man die „echten“ Konzessionsbettler von solchen Personen unterscheiden, die angeblich ihre Armut nur vortäuschten, um sich ökonomische Vorteile zu verschaffen.

Bittgesuch an den König

Die Berliner Stadtverordneten richteten 1737 eine Petition an den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., in der sie mit eindringlichen Worten die erbärmliche Lage der Ärmsten der Armen geschilderten und um Abhilfe baten. Der Mangel an Arbeit und damit an Lohn hatte ihren Lebensstandard drastisch gesenkt, durch Missernten verteuerte sich auch die Nahrungsmittel. Es kam immer wieder zu Streiks und Hungerkrawallen, die der Monarch durch seine Soldaten blutig niederschlagen ließ. Aufrührer pflegte er zur allgemeinen Abschreckung öffentlich hinrichten zu lassen. Da kannte der Monarch, dem man so gern tiefe Religiosität, Rechtschaffenheit und Biederkeit nachsagte, kein Erbarmen.

Die in tiefster Ehrfurcht dem Soldatenkönig vorgelegte Eingabe hatte einen positiven Effekt, denn die so genannte Armenpflege wurde als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Zwei Jahre später erging ein Befehl, sie unter der Leitung eines Königlichen Armendirektoriums neu zu organisieren. Ihm oblag auch die Sorge um kranke Menschen und Waisenkinder. Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Berlin das Große Friedrichshospital errichtet, in dem außer dieser Gruppe auch „tolle Leute“ vegetierten, wie man Geisteskranke und andere gestörte Menschen nannte. Sie wurden medizinisch nicht behandelt, sondern nur eingesperrt, damit sie der Allgemeinheit nicht zur Last fallen. Schreckliche Dramen müssen sich dort abgespielt haben. Als das Hospital 1798 abbrannte, hat man die etwa 500 Insassen der Charité und privaten Heilanstalten zugewiesen.

Verschämte Arme in der Französischen Gemeinde

Hilfen für bedürftige Personen innerhalb der Französischen Gemeinde wurde von deren Oberdirektorium organisiert. Es führte Listen der so genannten verschämten Armen unter den Glaubensflüchtlingen und ihren Nachkommen, die ohne eigene Schuld in Not geraten angewiesen waren, ihre Bedürftigkeit aber nach außen nicht kund zu tun wagten. Friedrich II. unterstützte arme Hugenotte und stellte ihnen preiswertes Brennholz zur Verfügung, das damals wie Essen und Trinken zum Überleben wichtig war. Wenn arme Leute um einen Taler bettelten, ließ sie wissen, er sein arm wie eine Kirchenmaus und habe nichts zu verschenken.

Auf der anderen Seite aber war der Monarch, der etwa für die Oper und andere Liebhabereien tausende Taler auszugeben pflegte, beinhart, als es darum ging, Bettlern, Armen, Obdachlosen und anderen „fahrenden Leuten“ das Leben in der Haupt- und Residenzstadt zu vergällen und sie vor die Stadttore zu setzen oder des Landes zu verweisen. Um ihre Arbeitskraft zu nutzen, ließ der Herrscher von 1756 bis 1758, also zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs, am Rande der Residenz ein Arbeits- und Spinnhaus bauen, in dem auf der Straße aufgegriffene Personen Zwangsarbeit verrichten mussten. Die gleiche Aufgabe hatte eine spezielle Abteilung in der als Gefängnis, Waffenarsenal sowie Schatzhaus genutzten Spandauer Zitadelle.

Besserungsanstalten für Querulanten

Wie überall war auch die preußische Justiz unerbittlich, wenn es um die Verfolgung und Reglementierung von Menschen ging, die sich gegen die staatliche Ordnung auflehnten oder in dieser nicht anpassen wollten. Für so genannte Querulanten gab es Besserungsanstalten, in denen es nicht gerade gemütlich zuging. Ein Reglement vom 30. September 1801 legt fest, dass Personen in diese Einrichtungen eingewiesen werden sollen, die bisher in Festungen und Zuchthäusern saßen. Bis zur nachgewiesenen Besserung sollten sie in Arbeitshäusern „zum Wohl des Staates“ tätig sein. Das betraf nicht nur Personen, die schon einmal straffällig waren, sondern auch „ungerathne Kinder oder Pflegebefohlene“, deren Eltern oder Vormünder sich ihrer entledigten , weil sie ihnen auf der Tasche lagen oder schlicht unbequem waren. Manche Familien waren froh, wenn sie „überzählige Esser“ durch Einweisung in diese Anstalten los wurden. Kaum eines der betroffenen Kinder wagte Widerstand zu leisten . Kontakt zur Außenwelt war ihnen kaum möglich, sich gegen die Zwangsmaßnahmen zur Wehr zu setzen auch nicht. Laut Statut durften Kranke aufgenommen werden, dafür konnten sich aber Freiwillige melden, um in den Anstalten ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Die Insassen wurden in drei Klassen unterteilt und waren an blauer, grauer und brauner Anstaltskleidung zu erkennen. Differenziert war auch die Beköstigung, die von einem Pfund Brot pro Tag, geteilt in drei Portionen, sowie ein wenig Halbbier bestand. An bestimmten Tagen wurden Gemüse, Rumfordsche Suppe, Hering, Wurst, Kaldaunen, Salz zum Brot, Butter und Käse ausgeteilt. Davon wurde kaum jemand satt. Laut Reglement bestand die gewöhnliche Arbeit in Wollespinnen und der Vorbereitung der Schafschur zur weiteren Verarbeitung. Nach dem Aufstehen morgens um 4 Uhr musste man sich schnell anziehen, das Bett machen und um 5 Uhr im Arbeitssaal erscheinen. Dort war es verboten zu sprechen. Lediglich waren Fragen an die Aufseher erlaubt, die sich direkt auf die Arbeit beziehen. Zwischendurch gab es Andachten, Pausen und Esseneinnahme. Gearbeitet wurde bis 19 Uhr, danach gab es wieder eine Andacht und zwei Freistunden. Den Insassen der Arbeits- und Besserungsanstalt wurde „möglichste Reinlichkeit“ befohlen, und sie sollten auf Ungeziefer achten.

Züchtigung bei Widersetzlichkeit

Widersetzlichkeiten wurden streng geahndet, und jeder Versuch, einzeln oder in Gruppen zu fliehen, hatte schwere Strafen zur Folge. Diese konnte aus Einweisung in entlegene Strafplätze, Entzug von Freistunden, Herabsetzung der Wasser- und Brotrationen, körperliche Züchtigung durch Peitschenhiebe und „Ablieferung ins Zuchthaus“ bestehen. Die ordentlichen Gerichte hatten sich dann mit dem jeweiligen Delinquenten zu befassen und weitere Strafen auszusprechen. Neben Strafen sah das Reglement auch Belohnungen wie Verminderung des Arbeitssolls, besseres Essen, mehr Freistunden, Aufrücken in eine höhere Klasse sowie in bestimmten Fälle auch eine kleine Geldbelohnung vor.

Die Obrigkeit hielt die so genannten Gebesserten nach ihrer Entlassung aus dem Arbeitshaus streng unter Beobachtung. „Unter Mitwirkung der Vormünder und vormundschaftlichen Behörde muss die Veranstaltung getroffen werden, die zu entlassenden jungen Leute so bald als möglich bei Gewerksmeistern oder Herrschaften als Lehrlinge oder Gesinde unterzubringen. [...] Durch die genaueste Befolgung der in diesem Reglement enthaltenen Vorschriften wird die landesväterliche Absicht erreicht werden können, diejenigen, welche einer Besserung fähig sind, dem Müßiggange zu entziehen, vom Wege des Lasters abzuleiten und zu nützlichen Menschen umzubilden“, schließt das von König Friedrich Wilhelm III. und drei seiner Minister unterzeichnete Reglement. Es überließ der Armendirektion alle Entscheidungen, wie mit Menschen am untersten Ende der Gesellschaftshierarchie umzugehen ist, und verliert kein Wort darüber, ob und wie man ihnen anders als durch Zwang, Strafen, Prügel und Essensentzug helfen kann.

Hundert Jahre später erhielten Zuchthäusler erstmals die Chance, während ihrer Haft ein wenig Geld zu verdienen, und auch sonst wurde einiges getan, um ihnen, wenn sie denn wieder in Freiheit sind, ein einigermaßen bürgerliches Leben zu ermöglichen. Oberstes Prinzip aber war, dass die Gefangenen ihre Strafe als „Übel“ empfinden, wie es das Handbuch über die Gefängnisse der Justizverwaltung in Preußen von 1900 formuliert. „Durch die Beschäftigung werden sie an eine regelmäßige Tätigkeit, an Ordnung und Gehorsam gewöhnt. Die Teilnahme an dem Arbeitsverdienste bringt ihnen einen Gewinn, der sie den Wert der Arbeit schätzen lehrt und Neigung und Liebe dafür in ihnen erweckt und nährt.“

Schrebergärten halfen bei Versorgung

Im gerade erst eröffneten Strafgefängnis Tegel wurden Werkstätten für Schlosser, Schmiede, Klempner und Tischler eingerichtet. Außerdem waren Gefangene in der Gärtnerei, der Anstaltsküche, Wäscherei und Bäckerei beschäftigt. Es gab auch eine gefängniseigene Druckerei, Buchbinderei und Schneiderei, die für den Eigenbedarf, aber auch für Berliner Privatbetriebe tätig waren. Alle diese Einrichtungen hatten viel zu tun, denn es mussten damals bis zu 6000 Gefangene versorgt werden. Schließlich wurden Bauten auf dem Gefängnisgelände von Strafgefangenen errichtet und/oder ausgestattet, was sich ebenfalls kostensparend auf die Justizverwaltung auswirkte. Die Gefangenen bekamen am Tag bei einer Arbeitszeit bis zu elf Stunden wenige Groschen Lohn. Ein Buchbinder erhielt zwischen 15 und 30 Pfennig, und wenn jemand in der Gefängnisverwaltung eingesetzt war, konnte er täglich mit 20 Pfennigen rechnen. Mehr als 50 Pfennig täglich zu verdienen, war laut Gefängnisordnung nicht erlaubt. Vorgesetzte waren beamtet und konnten, wenn sie den Rang eines Werkmeisters innehatten, zwischen 1200 und 1800 Mark im Jahr verdienen. Der Lohn lag entschieden höher als der von normalen Facharbeitern, die sich mit einem Jahreslohn von etwa 900 zufrieden geben mussten.

Um die Not in Deutschland zu lindern und das geringe Einkommen vieler Menschen aufzubessern, bildeten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall Gartenkolonien. Angesichts großer Wohnungsnot und teurer Mieten zogen viele Menschen in ihre Gartenhäuschen und konnten so Geld sparen. Die nach dem Leipziger Mediziner Prof. Dr. med. Daniel Gottlob Moritz Schreber genannten Schrebergärten dienten jedoch nicht in erster Linie Erholungszwecken, sondern halfen vor allem bei der Lebensmittelbeschaffung. Man baute Kartoffeln, Obst und Gemüse an, und mit den Resten konnte man Geflügel, Kaninchen und andere Tiere füttern. Das Schrebergartenwesen entwickelte sich mit der Zeit zur Massenbewegung. Dass Kleingärten gelegentlich als spießig und kleinbürgerlich belächelt wurden, gehört zu ihrer Geschichte. In der DDR wurden Kleingärten als wichtiger Wirtschaftsfaktor vom Staat gefördert, von den Behörden aber überwacht und reglementiert. Inzwischen hat sich das Gärtnern zu einer Art Volkssport entwickelt, vor allem weil man an der frischen Luft ist und immer etwas Sinnvolles zu tun hat. Die billige Beschaffung von Obst und Gemüse wie noch vor Jahrzehnten steht hier im Hintergrund.

1. August 2024