Junger Kaiser und der Alte vom Sachsenwald

Otto von Bismarck hielt mit seiner Kritik an Wilhelm II. nicht hinterm Berg, doch konnte sie erst 1919 veröffentlicht werden

Karikaturisten außerhalb des Deutschen Reichs sahen den selbstherrlichen, andauernd Donnerworte rufenden Wilhelm II. schärfer als die im eigenen Land. Dort mussten sie mit direkter Kritik an „Wilhelm dem Eroberer“ vorsichtig sein, wollten sie nicht riskieren, wegen Majestätsbeleidigung bestraft zu werden.

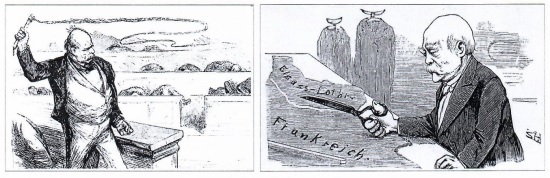

Die Karikaturen zeigen, wie Otto von Bismarck im Reichstag Gesetze durchpeitscht und wie er nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 Elsass-Lothringen von Frankreich trennt und damit böses Blut schafft.

Als „Schmied des Deutschen Reiches“ genießt Otto von Bismarck bis heute großes Ansehen. Nach dem Tod des von ihm so verehrten Kaisers Wilhelm I., an dessen Sarg er 1888 trauert, erlebte er 1890 einen Karriereknick, der vom Enkel Wilhelm II. und seinen Helfern intensiv und listenreich betrieben wurde. Dem Ansehen Kanzlers hat das nicht geschadet.

Im Ersten Weltkrieg hat man den Ex-Kanzler als eine Art Schutzheiligen der Deutschen ge- und missbraucht.

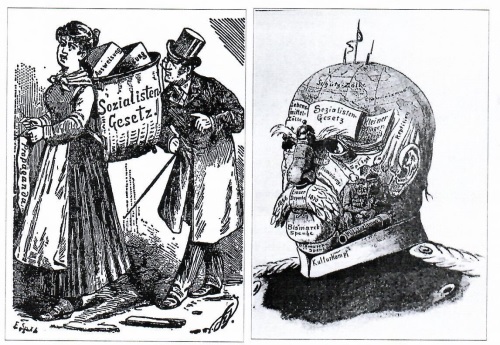

Das von Bismarck 1878 verfügte und 1890 aufgehobene Sozialistengesetz verursachte in der Arbeiterbewegung viel Leid, hatte aber die Stärkung der Sozialdemokratie zur Folge. Was sie dem Kanzler vorwarf, bringt die Karikatur auf den Punkt.<

Englische Karikaturisten ließen an Wilhelm II., einem Enkel von Queen Victoria, kein gutes Haar. Sie sahen in ihm einen Imperialisten und Militaristen, einen Tausendsassa und abgehobenen Alleskönner und nicht zuletzt eitlen und selbstverliebten „Kaiser von China“. Solche Bilder waren im Deutschen Reich, solange die Fürsten herrschten, nicht erlaubt.

Otto von Bismarck fühlte sich eigentlich nur seinem Kaiser und König Wilhelm I. verpflichtet, dessen Bronzestatue in der Spandauer Zitadelle gezeigt wird. Reinhold Begas' Bismarckdenkmal wurde 1938 vom Königsplatz vor dem Reichstagsgebäude an den Großen Stern versetzt. Die dort befindliche Siegessäule betreibt mit Bronzereliefs sowie vom Hofmaler Anton von Werner entworfenen Mosaiken borussischen Helden- und Monarchenkult. Bismarck, Kronprinz Friedrich (III.)und andere Persönlichkeiten huldigen der Symbolfigur des am 18. Januar 1871 begründeten Deutschen Reichs. Auf den in den Sockel eingelassenen Reliefs ist Bismarck hoch zu Ross gleich hinter Wilhelm I.nicht zu übersehen. (Fotos/Repros: Caspar)

Vor 135 Jahren gab es im Deutschen Reich zwei kaiserliche Todesfälle und zwei Thronbesteigungen. Das Jahr 1888 ging daher als Dreikaiserjahr in die Geschichte ein. Am 9. März 1888 war der greise Kaiser Wilhelm I., der seit 1861 König von Preußen war, mit 91 Jahren gestorben. Bereits 99 Tage später, am 15. Juni 1888, starb an einem schweren Krebsleiden auch sein todkranker Sohn Friedrich Wilhelm, der als Kaiser Friedrich III. den Thron bestiegen hatte und als Staatsoberhaupt nie richtig zum Zuge gekommen war. Dem so genannten 99-Tage-Kaiser folgte sein erst 29 Jahre alter Sohn Wilhelm II. Er schaffte 30 Regierungsjahre und musste nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg in der Novemberrevolution 1918 abdanken, wurde im holländischen Exil uralt und starb 1941.

Niemand kann sagen, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn Wilhelm I., ein Militär von altem Schrot und Korn ohne besondere geistige und musische Ambitionen, schon früher als 1888 von der Bühne abgetreten wäre und seinem liberal denkenden Sohn Friedrich III. mit seiner aus England stammenden Gemahlin Victoria eine längere Regentschaft beschieden gewesen wäre. Sie hätte auch bedeutet, dass ihr Sohn Wilhelm II. erst im höheren Alter und dann vielleicht auch politisch gereift und umgeben von klugen Beratern Politik gemacht hätte. Die Thronbesteigung Wilhelms II. war eine politische Wende. Er galt bei seinem Regierungsantritt am 15. Juni 1888 als Nachfolger des an einem Krebsleiden erkrankten Vaters, des 99-Tage-Kaisers Friedrich III., als Hoffnungsträger. Viele Menschen hofften auf frischen Wind und setzten große Erwartungen in seinen „Neuer Kurs“ und großspurige Versprechungen. Aber alle diese Mühen lösten keine Probleme, sondern schufen nur neue.

Säbelrasseln und imperialem Gehabe

Wilhelms war von Unsicherheit, Ängsten und Depressionen geplagt, alles Charaktereigenschaften, die er mit seiner sprunghaften und unberechenbaren Politik, seinem ständiges Säbelrasseln und imperialem Gehabe zu übertünchen versuchte. In seinen Augen sei das junge Deutsche Reich gegenüber anderen Großmächten zu kurz gekommen, ihm gebühre ein „Platz an der Sonne“, es müsse aufrüsten und sich eine starke Handels- und Kriegsflotte zulegen und Kolonien erobern. Das alles brachten das Deutsche Reich in große innen- und außenpolitische Schwierigkeiten und führte zu innenpolitischen Krisen. Die sich entwickelnde Arbeiterbewegung tat ein Übriges, dass die Bäume von „Wilhelm dem Letzten“, wie man ihn nach seiner Abdankung spöttisch nannte, nicht in den Himmel wuchsen. Nach anfänglicher Kriegsbegeisterung der Mehrheit der Deutschen endete der 1914 begonnene Erste Weltkrieg in einer krachenden Niederlage, und so landete die ganze Kaiser- und Fürstenherrlichkeit in der Novemberrevolution von 1918 auf dem Müllhaufen der Geschichte.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass sich der selbstherrliche Kaiser von Reichskanzler Otto von Bismarck trennte. Die Umstände waren für den dem „Schmied des Reiches“ alles andere als ehrenvoll. Der Politiker wurde genötigt, bei Wilhelm II. um seine Entlassung zu bitten, und der tat so, als würde er dieser mit allergrößtem Bedauern statt geben. Die Wahrheit aber war, dass ihn und seine Familie wie Diebe aus dem Reichskanzlerpalais in der Berliner Wilhelmstraße gejagt hat, wie Bismarck in seinem Buch „Gedanken und Erinnerungen“ schreibt. Sein Nachfolger General Leo von Caprivi habe sogar die uralten Bäume im Garten des Reichskanzlerpalais, unter denen Kaiser Wilhelm I. so gern wandelte, abgeholzt, beklagte Bismarck. Ihn tröstete nicht, dass Wilhelm II. ihn mit scheinheiligen Schmeichelworten und dem leeren Titel eines Herzogs von Lauenburg verabschiedete.

Giftige Pfeile in Richtung Berlin

Der ins Abseits gedrängte Politiker zog sich nach Friedrichsruh im Sachsenwald bei Hamburg zurück und wurde von unzähligen Verehrern regelrecht umlagert. Von dort schoss er mithilfe ihm ergebener Journalisten giftige Pfeile nach Berlin auf das kaiserliche Reichsoberhaupt ab. Der angegriffene Monarch wagte es nicht, gegen das „Treiben“ des Alten vom Sachsenwald zu unternehmen. Die Aussöhnung zwischen ihm und Bismarck 1885 anlässlich seines 80. Geburtstag war nur formaler Natur. Die letzte Begegnung 1897 wird als eisig beschrieben. Als Bismarck ein Jahr später starb, blieb seine Familie dem Gedenkgottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fern.

Im Gegensatz zur eigenen Bekundung, er habe niemals nach Macht gestrebt, war Reichskanzler Otto von Bismarck ein ausgesprochen machtbewusster Politiker, der in allen, die seinem Kurs nicht folgten, nichts als Reichsfeinde und vaterlandslose Gesellen zu sehen glaubte. Der treue deutscher Diener Kaiser Wilhelms I., wie sich Bismarck selber nannte, blickte wenig optimistisch in die Zukunft. „Zwanzig Jahre nach dem Tod Friedrichs des Großen war Jena; zwanzig Jahre nach meinem Abgang wird wieder der Niederbruch kommen, wenn so weiter regiert wird“, prophezeite er und hatte damit aufs Jahr genau Recht. Die 1919 gegründete Weimarer Republik hatte nicht lange Bestand, denn die am 30. Januar 1933 errichtete Hitlerdiktatur machte alle ihre demokratischen Errungenschaften zunichte und mündete geradewegs in den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg.

Fotografen illegal am Sterbebett

Der Ex-Kanzler war kaum in Friedrichsruh verstorben, da boomte schon der Andenkenhandel. Der Friseur des Fürsten verkaufte mit die im Laufe der Zeit gesammelten Haare in goldenen Broschen. Bilder und Schriftstücke mit eigenhändiger Unterschrift fanden zahlungskräftige Käufer. Friedrichsruh, Varzin und Schönhausen, die drei ländlichen Wohnsitze des toten Fürsten, konnten den Ansturm der Verehrer kaum fassen. Eine Flut von illustrierten Büchern ergoss sich über das Land. Geschäftstüchtige Medaillenanstalten prägten, was das Zeug hält, und auch die Postkartenindustrie kam kaum hinterher. Ärger bekamen zwei Fotografen, die gegen den Willen der Familie heimlich Aufnahmen von dem Verstorbenen gemacht hatten. Als das ruchbar wurde, wurden die meisten Fotos vernichtet. Nur eine Aufnahme blieb erhalten. Sie zeigt den Toten in wenig heldischer Verklärung sondern in Kissen versunken, die Kinnlade durch ein Band hochgebunden. Die Fotografen kamen ins Gefängnis. Die Debatte um die illegale Aktion beflügelte die Diskussion um die Rechte am eigenen Bild aus.

Obwohl Otto von Bismarck behauptete, er brauche keine Denkmäler, denn sein Denkmal sei das deutsche Volk, hat man überall im Lande solche Monumente errichtet, und es wurden unzählige ihm gewidmete Eichen gepflanzt und Ehrenhaine angelegt. Wilhelm II. ließ, um ein wenig Ruhm des 1890 geschassten Fürsten auf sein Haupt zu lenken, vor dem Berliner Reichstagsgebäude ein riesiges Bronzemonument errichten. Das 1901 auf dem Königsplatz (heute Platz der Republik) geweihte Werk des Bildhauers Reinhold Begas wurde 1938 im Zusammenhang mit Hitlers Planungen für die neue Weltmetropole Germania an den Großen Stern im Tiergarten versetzt, nicht weit von der ebenfalls dorthin gebrachten Siegessäule entfernt.

Erfolgreiche „Gedanken und Erinnerungen“

Vor und nach Bismarcks Tod wurden unzählige illustrierte Erinnerungsbücher gedruckt, seine Reden und Briefe sowie Dokumentenbände fanden reißenden Absatz. Berühmt wurde das Werk „Gedanken und Erinnerungen“, in dem Otto von Bismarck eine Bilanz seines bewegten Lebens zieht. Er tat das, nach seiner Entlassung, die das Spalier entzogen wurde, an dem sich sein Leben empor gerankt hatte, wie der Herausgeber Horst Kohl im Vorwort zur ersten Ausgabe schrieb. Beide Bände schildern, verbunden mit Briefen und Dokumenten, Bismarcks Sicht auf Zeitgenossen und Zeitereignisse von der Revolution von 1848/49 bis zum Krieg gegen Frankreich und zur Reichseinigung 1871 und darüber hinaus. Es schildert seinen Aufstieg vom märkischen Landjunker zum Diplomaten und ab 1862 preußischen Ministerpräsidenten sowie von 1871 bis 1890 zum Kanzler des Deutschen Reichs und preußischen Ministerpräsidenten. Die Zusammenarbeit mit Wilhelm I. verlief nicht ohne Konflikte. Bismarck musste ihn trickreich dazu bringen, den Titel eines deutschen Kaisers anzunehmen und sich an die Spitze des neuen Deutschen Reichs zu stellen. Die Würde als Königs von Preußen reichte dem Hohenzollern eigentlich aus. Wilhelm I. hatte Probleme mit Bismarcks „Kanzlerdiktatur“ und sagte, es sei nicht leicht, „unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein.“ Der zweite Band endet mit einem Blick auf den 99-Tage-Kaiser Friedrich III., vermeidet aber Andeutungen darüber, wie es zu Konflikten mit Wilhelm II. Kam und zur Entlassung aus dem Amt des deutschen Reichskanzler, Außenministers und Handelsminister sowie des preußischen Ministerpräsidenten. Darüber schreibt Bismarck im dritten Band, der erst 1921 veröffentlicht werden konnte.

Brisante Texte im 3. Band von 1921

Bismarcks Arzt Ernst Schwenninger hatte seinen quasi beschäftigungslos gewordenen Patienten und Vertrauten ermuntert, seine Erinnerungen zu verfassen und sich damit eine neue Aufgabe zu suchen. Das deutsche Volk habe ein Recht zu erfahren, wie es wirklich gewesen sei, betonte er. Als das Projekt bekannt wurde bewarben sich 43 Verleger um die Veröffentlichung. Doch bekam die angesehene Cotta’sche Verlagsbuchhandlung mit einem Angebot von 100.000 Mark pro Band den Zuschlag. Vom Oktober 1890 bis Dezember 1891 hatte der Ex-Kanzler seinem Vertrauten Lothar Bucher aus seiner Vergangenheit berichtet. Der Jurist, Journalist und Diplomat hat alles mitstenografierte und das Material unter Hinzufügung von Briefen und anderen Dokumenten chronologisch zusammen gestellt. Die bald angefertigten Druckfahnen haben Bismarck und sein Arzt und Sekretär Rudolf Chrysander korrigiert und ergänzt. Das Material wurde vom Anwalt des Politikers überprüft, weil zu befürchten war, die Veröffentlichung könne von betroffenen Personen und Institutionen als staatsgefährdender Akt missdeutet werden.

Bis zu seinem Tod am 30. Juli 1898 konnte sich Bismarck nicht entschließen, das Werk zu veröffentlichen, in dem er sein von Frust und Verachtung geprägte Sicht auf seine Entlassung 1890 durch Wilhelm II. schildert und darlegt, wie es am kaiserlichen Hof zugeht und wem und aus welchen Gründen der Monarch sein Ohr leiht, wie er versuchte, die „Liebe“ seiner Untertanen zu gewinnen. Schließlich betraute sein Sohn Herbert von Bismarck den Historiker Horst Kohl mit der Herausgabe. Als im November 1898 die ersten zwei Bände der „Gedanken und Erinnerungen“ zu dem damals hohen Preis von zwanzig Mark erschienen, waren sie schnell vergriffen. Sie lösten zahlreiche Richtigstellungen, Schmähschriften und Pressepolemiken aus. 1932 brachten Gerhard Ritter und Rudolf Stadelmann eine die originale Handschriften nutzende Ausgabe heraus.

Im 3. Band der „Gedanken und Erinnerungen“ mit der Widmung „Den Söhnen und Enkeln zum Verständnis der Vergangenheit und Lehre für die Zukunft“ rechnet Bismarck unverblümt mit Wilhelm II. und seinen Helfern ab. Das Buch konnte erst nach der Abdankung des Kaisers am 9. November 1918 publiziert werden. Der Verlag J.H. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger Stuttgart und Berlin stellte ihm 1921 ein kurzes Vorwort voran, in dem betont wird, die seinerzeit gegenüber den Erben des Reichskanzler vom Verlag übernommene Verpflichtung, den dritten Band zu Lebzeiten Kaiser Wilhelms II. nicht zu veröffentlichen, sei infolge der durch die Umwälzung veränderten Umstände gegenstandslos geworden . „Die Erben des Kanzlers haben dieser Rechtsauffassung nicht beizupflichten vermocht und gegen die alsbaldige Veröffentlichung Einspruch erhoben. Bei voller Würdigung der Beweggründe hat der Verlag, um den immer dringender aus den verschiedensten Kreisen an ihn herangetretenen Wünschen Rechnung zu tragen, sich nicht anschließen können, das Werk, dessen Manuskript seit einer Reihe von Jahren sich in den Händen des Verlags befindet, noch länger der Öffentlichkeit vorzuenthalten.“

Wenig Schmeichelhaftes über Wilhelm den Letzten

Das Buch enthält in wenig Schmeichelhaftes über den Enkel Kaiser Wilhelm I. und Sohn von Friedrich III. „Der Kaiser Wilhelm II. hat nicht das Bedürfnis, Mitarbeiter mit eignen Ansichten zu haben, welche ihm in dem betreffenden Fache mit der Autorität der Sachkunde und Erfahrung entgegentreten könnten. Das Wort ,Erfahrung' ist in meinem Munde verstimmte ihn und rief gelegentlich die Äußerung hervor: ,Erfahrung? Ja, die allerdings habe ich nicht.' Um seinen Ministern sachkundige Anregungen zu geben, zog er Untergebene an sich und ließ sich von diesen oder von Privatleuten die Informationen beschaffen, auf Grund deren eine kaiserliche Initiative den Ressortministern gegenüber genommen werden konnte.“

Dass Otto von Bismarck auf kluge und weitsichtige Ratgeber in seiner Umgebung ungern hörte und lieber sein „eigenes Ding“ machte, wie wir heute sagen würden, ist durch Äußerungen von Zeitgenossen gut dokumentiert. Insofern waren sich der junge Kaiser und der alte Kanzler so weit voreinander nicht entfernt. Mangelnde Erfahrung und Selbstüberschätzung machte der durch die Lähmung seines linken Arms behinderte, durch fehlende Zuwendung seiner Eltern traumatisierte Kaiser empfänglich für Einflüsterungen seiner Freunde und schneidige Töne wett, wie er sie aus Offizierskasinos kannte. Erste Verstimmungen kamen auf, als Wilhelm (II.) noch Thronfolger war und ihm Bismarck jenen Beifall verweigerte, den er sich von ihm, dem Kanzler, erhofft hatte. Bismarck erkannte die Neigung des Monarchen, gegen alle vorzugehen, die ihm willenlos folgen nach dem Motto „Wer mir widerstrebt, den zerschmettere ich.“ In seiner Lebensbeichte schreibt Bismarck weiter: „Wenn ich jetzt zurück blicke, so nehme ich an, das der Kaiser während der 21 Monate, da ich sein Kanzler war, sein Neigung, einen ererbten Mentor los zu werden, nur mit Mühe unterdrückt hat, bis sie explodierte, und eine Trennung, die ich, wenn ich den Wunsch des Kaisers gekannt hätte, mit Schonung aller äußeren Eindrücke eingeleitet haben würde, in einer plötzlichen, für mich verletzenden, ich möchte sagen beleidigenden Weise erzwang.“

Otto von Bismarck fühlte sich nach seiner Entlassung ausgegrenzt, denn kaum jemand aus der obersten Etage des Reiches traute sich, mit ihm zu sprechen und ihn zu besuchen. „Nach meiner Entlassung ist sorgfältig vermieden worden, mit mir in irgendeine Beziehung zu treten, augenscheinlich um nicht in den Verdacht zu geraten, dass man meine Erfahrung, Sach- und Personalkenntnis zu benutzen ein Bedürfnis empfindet. Er sei streng boykottiert und unter Quarantäne gehalten worden „als Herd von Bacillen der Seuchen, an denen wir politisch gelitten hatten, als ich Kanzler war.“

Zwei ganz unterschiedliche Herrscher Indem Bismarck im 3. Band seiner „Gedanken und Erinnerungen“ Vergleiche zwischen Wilhelm I. und seinem Enkel Wilhelm II. anstellte, zeigte er mehr oder weniger deutlich, was er an dem einen gut und nobel und was er an dem anderen hinterhältig, gemein und schäbig findet. Diese Vergleiche dürften den im holländischen Exil lebenden Ex-Kaiser besonders geschmerzt haben, als er den 3. Band zu Gesicht bekam. Wilhelm I. habe seine Diener, auch wenn sie unglücklich oder ungeschickt waren, geschützt und gedeckt, stellt Bismarck fest. Er habe warmherziges Wohlwollen für andere empfunden, ihm habe es fern gelegen, den eigenen Willen als alleinige Richtschnur durchzusetzen und Verletzungen der Gefühle anderer gleichgültig hinzunehmen. „Seine Formen Untergebenen gegenüber blieben stets die eines wohlwollenden hohen Herrn und milderten Verstimmungen, die geschäftlich vorkamen. Hetzereien und Verleumdungen, die sein Ohr erreichten, glitten an seiner vornehmen Gradheit ab, und Streber, deren einziges Verdienst in der Schamlosigkeit von Schmeichelei besteht, hatten bei Wilhelm I. keine Aussicht auf Erfolg. Für Hintertreppeneinflüsse und Verletzungen gegen seine Diener war er nicht zugänglich, selbst wenn sie von den ihm nicht stehenden hochgestellten Personen ausgingen.“ Indem Bismarck menschliche Tugenden Wilhelms I. - ob sie ,wie vom Verfasser gelobt, so zutreffen oder nicht, sei dahin gestellt – dem Enkel vorrechnet, übt er ohne viel Worte zu machen vernichtende Kritik an diesem und seiner engsten Umgebung. Solche Feststellungen waren eine klare Ansagen an Wilhelm II., dem Verhaltensweisen wie Vorsicht, Rücksicht und Fairness fremd waren, und seine karrieristisch orientierte Kamarilla. „Der Kaiser hat, in seiner christlichen, aber in Dingen dieser Welt nicht immer erfolgreichen Tendenz der Versöhnung, mit dem schlimmsten Feinde, der Sozialdemokratie, den Anfang gemacht. Dieser erste Irrtum, der sich in der Behandlung des Streiks von 1889 verkörperte, hat zu gesteigerten Ansprüchen der Sozialisten und neuen Verstimmungen des Monarchen geführt, sobald sich heraus stellte, dass unter dem neuen Regimente ebenso wie unter dem alten der beste monarchische Wille nicht die Macht hat, die Natur der Dinge und des Menschengeschlechtes umzuwandeln.“

Ex-Kanzler fühlte sich ausgegrenzt

Besonders hat es den von aller politischen Mitwirkung in Berlin abgeschnittenen Ex-Kanzler verbittert, dass man seinen Rat nicht mehr gesucht hat. „Im Gegenteil scheint meinem Nachfolger (Caprivi) untersagt zu sein, über Politik mit mir zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass alle Beamte und Offiziere, welche an ihrer Stelle hängen, ein Boykott nicht nur geschäftlich, sondern auch sozial mir gegenüber besteht. Derselbe hat in den diplomatischen Erlassen meines Nachfolgers wegen Diskreditierung der Person seines Vorgängers im Auslande einen wunderlichen amtlichen Ausdruck gefunden.“

Der von vielen, aber nicht allen Landsleuten wie ein Heiliger verehrte Politiker verschaffte sich Genugtuung, indem er seinen Gästen sagte, was er vom „Neuen Kurs“ Wilhelms II. hält, und dafür sorgte, dass regimekritische, aber auf keinen Fall „linke“ Zeitungen seine ablehnende Haltung sehr zu Ärger des Herrschers und seiner Untergebenen verbreiten. Dass der sich volksnah gebende, in Wirklichkeit aber in seiner Blase ganz weit über den Bedürfnissen seiner Untertanen schwebende Imperator ein paar Jahre später offen zum Völkermord an Afrikanern und Chinesen aufrief und seine Soldaten verpflichtete, bei inneren Unruhen auf Väter, Mütter, Söhne und Brüder zu schießen, musste der in Friedrichsruh bestattete Ex-Kanzler nicht mehr erleben. Als einer von vielen fand 1898 Theodor Fontane, der im gleichen Jahr ganz plötzlich und unerwartert starb, schrieb ein Bismarck gewidmetes Abschiedsgedicht, in dem es heißt: „Der Leib zerfällt, der Stein zerfällt, / Aber der Sachsenwald, der hält, / Und kommen nach dreitausend Jahren / Fremde hier des Weges gefahren / Und sehen, geborgen vorm Licht der Sonnen, / Den Waldgrund in Efeu tief eingesponnen, / Und staunen der Schönheit und jauchzen froh, / So gebietet einer: „Lärmt nicht so! – Hier unten liegt Bismarck irgendwo.“ 14. Oktober 2023