„Ich hab's gewagt mit Sinnen...“

Wie die Berliner Journalistin Ursula von Kardorff das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 und die Zeit danach erlebte

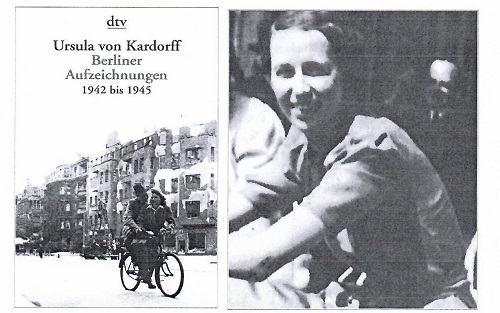

Nach einem kurzen Intermezzo beim Naziblatt „Der Angriff“ war Ursula von Kardorff (1911-1988) als Feuilletonredakteurin der Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ) mit zumeist unpolitischen Themen befasst. Nach dem Krieg hat sie bei der Süddeutschen Zeitung weiter gearbeitet. Dass sie in der NS-Zeit regimekritische Bemerkungen in ihrem Tagebuch und Briefen schrieb, hätte ihr zum Verhängnis werden können.

Der ehemalige Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben wurde mit einem hageren, entsetzlich traurigen Gesicht, wie Ursula von Kardorff schreibt, dem tobenden Freisler als lächerliche Erscheinung vorgeführt, die sich die Hosen ohne Träger festhalten muss. Das veranlasste den Gerichtspräsidenten, der wusste, dass sich Hitler die Filmaufnahmen anschaut, zu abfälligen Bemerkungen veranlasste.

Wenn Ursula von Kardorff in die Gestapozentrale an der Prinz-Abrecht-Straße bestellt wurde, machte sie sich auf das Schlimmste gefasst, kam aber nach stundenlangen Verhören wie durch ein Wunder frei.

Die Topographie des Terrors, die auf dem ehemaligen Gestapo-Gelände untergebracht ist, berichtet in ihrer Dauer- und verschiedenen Sonderausstellungen über die Verbrechen der Nationalsozialismus und was auf den Tätern nach 1945 wurde.

Der aus alten Männern gebildete Volkssturm und der Einsatz allerletzter Kräfte wie hier Hitlerjungen mit der Panzerfaust nutzten dem Regime wenig, denn es war zum Untergang verurteilt.

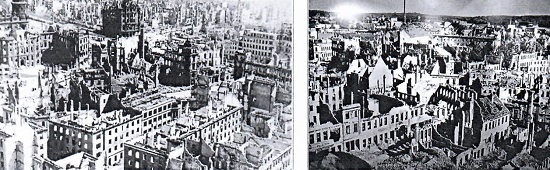

Die Zerstörung von Dresden, Potsdam und vielen anderen Städten durch englische und amerikanische Bombenangriffe konnte die „Kriegsmoral“ der Deutschen nicht so untergraben, wie es sich die Alliierten wünschten.

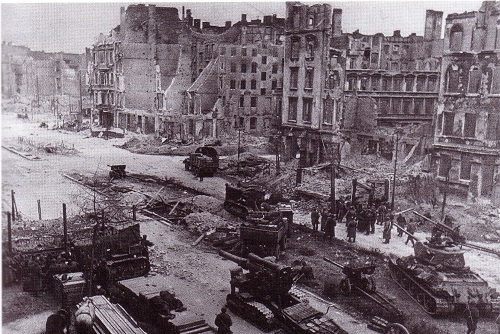

Bei den letzten Straßenkämpfen verloren in Berlin unzählige Menschen ihr Leben. Wer weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation hisste, war des Todes.

Nach dem Krieg ging es ums nackte Überleben, und da wurde auch der Berliner Tiergarten als Ackerland genutzt. (Foto/Repros: Caspar)

Das Buch von Ursula von Kardorff „Berliner Aufzeichnungen 1942 bis 1945“ ist ein bedeutendes, hochemotionales Geschichtszeugnis für die Zeit, da das Wort „schade“ gefährlich war, ja das Leben kosten konnte, wenn es sich auf das gescheiterte Attentat des Grafen Claus von Stauffenberg auf Hitler am 20. Juli 1944 bezog. Als die Gestapo Mitwisser und Mittäter verhaftete, folterte und ermordete, als Blutrichter Roland Freisler seine Hasstiraden vor dem Volksgerichtshof schrie und Todesurteile aussprach, die schon vor den Verhandlungen fest standen, da schrieb die junge Journalistin ihre ganze Verzweiflung und Hoffnung auf bessere Zeiten ins Tagebuch und riskierte, dass es in falsche Hände fallen und ihr den Kopf kosten könnte.

Schutzengel bei der Gestapo

Das von Peter Hartl herausgegebene und mit umfangreichen Anmerkungen und Erläuterungen versehene Buch aus dem dtv-Verlag (2. Auflage 1997) ist eine wahre Fundgrube. Die aus einer gutbürgerlichen, freilich politisch gespaltenen Künstlerfamilie - Vater war Antinazi, Mutter eine Verehrerin von Hitler – stammende Autorin hat die Erinnerungen nach dem Krieg unter Verwendung ihrer Tagebuchaufzeichnung veröffentlicht.

Sie kannte etliche Leute vom 20. Juli 1944, wie sie immer schreibt, oder war mit ihnen befreundet. Mehrfach zur Gestapo in die Prinz-Albrecht-Straße und andere Dienststellen bestellt, hatte sie offenbar einen Schutzengel. Bei den Verhören bestritt sie tapfer alle Verbindungen zu den Attentäter oder redete sie klein. Man hat ihr geglaubt und sie nicht in Haft genommen, nicht gefoltert und erpresst. Ihr blieb das Schicksal hunderter Verschwörer erspart. Sie registriert im Tagebuch sehr wohl das Wüten des Blutrichters Roland Freisler im Volksgerichtshof, denn es gelangten manche Nachrichten illegal aus dem Kammergericht auch an ihre Ohren, was streng verboten und mit dem Tode bedroht war.

Wie kann Gott das zulassen?

Ursula von Kardorff erwähnt, Claus von Stauffenberg habe, bevor er erschossen wurde: „Es lebe unser heiliges Deutschland!“ Für ihn und die anderen im Hof des Bendlerblocks erschossenen Offiziere sei das Sterben leicht im Vergleich zu dem gewesen, das die anderen vor ihrer Hinrichtung durchmachen mussten. Freisler müsse etwas vom Leibhaftigen haben, also eine Art Teufel sein, schreibt sie. Immer wieder stellt sie sich die Frage, wie Gott das alles zulassen kann. Es gebe keinen Gott, nur in so eisigen Fernen, dass ihn das Getriebe auf der Erde weniger berührt als uns die Mikroben in einem Wassertropfen. Hier jedenfalls habe der Teufel die Macht, und der sei offenbar stärker als Gott. Im Tagebuch vom 30. Dezember 1944 schreibt sie rückblickend, diese „ganze blöde Revolution“ sei schon im Keim erstickt. Handschriftlich fügt sie hinzu, der 20. Juli sei einer der schlimmsten Tage ihres Lebens gewesen, weil er scheiterte.

Am 5. September 1944 heißt es im Tagebuch, dass Brüssel und Antwerpen gefallen sind. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wäre jedenfalls das Ende mit Schrecken bald da und der Schrecken ohne Ende hörte auf. Sie berichtet von dem Zeitungsartikel „Das Geheimnis der letzten Phase“ des Kriegsberichterstatters Joachim Fernau, der größtes Aufsehen erregt hat. Der Spezialist für Durchhalteparolen fabulierte im Nazi-Zentralorgan „Völkischer Beobachter“ von einer Wunderwaffe, die so stark sein soll, dass man in England darauf gefasst sein muss, dass die ganze Insel in die Luft gesprengt wird. Der Herausgeber Peter Hartl geht in den Anmerkungen näher auf diesen von ganz oben abgesegneten Artikel vom 30. August 1944 näher ein. „Wir werden den letzten Preis, den wir noch zu zahlen haben, eben bezahlen. Mit allen Mitteln und mit allen Kräften. Der Sieg ist wirklich ganz nahe“, behauptet Fernau, und viele von der Goebbels-Propaganda betäubten und verdummten Menschen folgten ihm allzu gern, weil sie sich ausmalten, dass der Frieden für sie, die Täter und die Mitläufer, furchtbar sein wird, also die Zeit, in der die Nazis und ihre Helfershelfer ihre Macht verloren haben.

Tiefe Trauer und Verzweiflung

Peter Hartl hat Stellen aus dem schriftliche Nachlass von Ursula von Kardorff in die Berliner Aufzeichnungen eingearbeitet. So schrieb sie am 24. Juli 1944, dass im „Angriff“ ein Artikel des Führers der Einheitsgewerkschaft Deutsche Arbeitsfont und 1946 in Nürnberg als Kriegsverbrecher hingerichteten Robert Ley, genannt Reichstrunkenbold, der fordert, die „blaublütigen Schweine und ihre Sippschaft“ auszurotten. Hartl geht auf den Hetzartikel näher ein und zitiert diese Worte: „Degeneriert bis in die Knochen, blaublütig bis zur Idiotie, widerwärtig und feige wie gemeinen Kreaturen, das ist die Adelsclique , die der Jude gegen den Nationalsozialismus vorschickt, ihr die Bombe in die Hand drückt und sie zu Mörder und Verbrecher macht. (...) Dieses Gemeiß muss man ausrotten, mit Stumpf und Stil vernichten“.

In tiefe Trauer und Verzweiflung geraten, rappelte sich Ursula von Kardorff immer wieder auf, um den Familien der vom Volksgericht zum Tod verurteilten Kämpfer zu helfen und zu trösten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und stets auf der Hut, nicht aufzufallen und bei der Gestapo denunziert zu werden, was damals weit verbreitet war, riskierte sie viel, um die Angehörigen Widerstandskämpfer über deren Schicksal zu informieren, wobei sie auch ihr heimlich zugesteckte oder angedeutete Hinweise nutzte. Am 20. Oktober 1944 beschreibt sie, wie Charlotte Gräfin von der Schulenburg, vor dem Zuchthaus Plötzensee mit der berüchtigten Hinrichtungsstätte wartend versucht, etwas über das Schicksal ihres Mannes, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, genannt Fritzi, zu erfahren, natürlich vergeblich. Zum Lebensmotto hatte sich Stauffenbergs Vertrauter und Freund von Ursula von Kardorff ein auch in ihrem Tagebuch erwähntes Gedicht aus dem 16. Jahrhundert gemacht. Der rebellische Reichsritter und Humanist Ulrich von Hutten schrieb: „Ich hab's gewagt mit Sinnen / und trag des noch kein Reu / Mag ich nicht dran gewinnen, / Dennoch muss man spüren Treu“, und das Gedicht endet mit „Ein Herz lasst sich nit kränken / Das rechter Meinung ist / Ich weiß noch viel / Wölln auch ins Spiel / Und solltens drüber sterben / Auf, Landsknecht gut / Und Reuters Mut / Lasst Hutten nit verderben.“

Terror funktionierte bis zum Schluss

Ursula von Kardorff wurde mehrfach ins Gestapo Hauptquartier Prinz-Albrecht-Straße und in andere Dienststellen des Geheimdienstes bestellt und meint, dass es dort auch Sicherheitsleute „mit Herz“ gab. Mehr als einmal schrammte sie nach dem 20. Juli 1944 als Mitwisserin und Unterstützerin, wenn auch nicht als aktiv Beteiligte an der Verhaftung, Anklage und Verurteilung vorbei. Sie kam, mit einem einnehmenden Wesen und Humor ausgestattet, irgendwie wieder frei, stand aber unter Beobachtung. Das bedeutete, dass sie sich ihres Lebens nie sicher sein und ihre Botengänge und Verbindungsaufnahmen auffliegen konnten. Am 15. November 1944 heißt es in ihrem Tagebuch: „Bei der Bedrohung durch die zusammenbrechenden Fronten und durch die Bombenangriffe funktioniert selbst der Apparat des Terrors nicht mehr so präzise wie früher“. Das aber stimmte nicht, denn dieser war bis buchstäblich zum letzten Tag intakt, wie die vielen Terrorurteile, Massenhinrichtungen, die mit hohen Verlusten an Menschen verbundene Auflösung der Konzentrationslager und anderen Verbrechen beweisen.

Angesichts der Nachrichten aus dem von der Sowjetarmee befreiten Konzentrationslagers Sachsenhausen schreibt sie am 20. April (Hitlers früher prunkvoll gefeierter Geburtstag): „Was jetzt zutage tritt, muss über alle Maßen grauenhaft sein. Selbst wir, die in Berlin viel erfuhren und noch mehr ahnten, sind fassungslos. (…) Dass die Leute vom 20. Juli die Lager öffnen wollten, dies nicht vollbringen konnten! Wie viele Menschen mussten in den letzten acht Monaten dort noch sterben. Wie viele Städte wurden noch zerstört.“ Am 14. September 1944 schreibt sie in ihrem Tagebuch: „Wenn der Tod täglich in so vielerlei Gestalt auftritt, verliert man jedes Gefühl für die Wichtigkeit eines Unglück, einer unglücklichen Liebe. Heute besteht das Vokabular aus: Gestapo, Verhaftung, Ostfront, Volksgerichtshof, Gefallenenanzeigen, Luftangriff, Verhör, Folter und Galgen. Alles andere geht unter in dieser Wirklichkeit. (…) Einige Leute meiden mich jetzt. Drehen den Kopf zur Seite, wenn ich an ihnen vorbeigehe, oder erkundigen sich auf Umwegen, ob ich noch nicht verhaftet sei. Mich stört das nicht. Besser kann man nicht lernen, wer wirklich zählt – und bei meinen Freunden habe ich keine einzige Enttäuschung erlebt“.

Warum stellt sich niemand auf die Straße?

Am 3. Februar 1945 notiert sie: „Warum stellt sich niemand auf die Straße und schreit ,genug, genug', warum wird niemand irrsinnig? Warum gibt es keine Revolution? Durchhalten, blödsinnigste aller Vokabeln. Also werden sie durchgehalten, bis sie alle tot sind, eine andere Erlösung gibt es nicht.“ Am 15. Februar 1945 heißt s in dem Tagebuch: „Die Nachrichten aus Dresden sind so schauerlich, dass man sie einfach nicht glauben kann. Die Stadt war vollgestopft mit Flüchtlingen, erst als sie brannte, begannen die Sprengbomben zu fallen. Es wird von fünfzigtausend Toten gesprochen.“ Später notiert sie in einem Brief an eine bekannte: „Merkwürdig, weder den Warschauer Aufstand registrierten, wir noch das Ausmaß vom vernichteten Dresden und seinen hunderttausenden von Toten (die Zahl war zu hoch gegriffen später hat, man etwa 35.000 Dresdner Bombenopfer registriert).

Am 15. April 1945 schreibt sie: „Heute der Heeresbericht über die Bombardierung Potsdams und die Zerstörung der Garnisonskirche. Das gab mir einen solchen Schock, dass ich mitten auf der Straße anfing zu weinen. - Potsdam - eine ganze Welt wurde damit vernichtet. Ich dachte an Jürgen (Ursulas 1943 gefallener Bruder), Fritzi (Fritz-Dietlof von der Schulenburg), die I. R.9er, an Papas Aquarelle von Potsdam, sogar an den Alten Fritz, mit dem sie zuletzt ein solches Schindluder getrieben haben. Alle verschütteten Bindungen an das Preußentum regten sich wieder in mir“. (Mit IR 9 in Potsdam war das traditionsreiche Infanterieregiment Nummer 9 gemeint, dass wegen des hohen Adelsanteils spöttisch auch „IR von 9“ genannt wurde. Zahlreiche Offiziere, die am 20. Juli beteiligt waren, gehörten diesem Nobelregiment an).

Dresden und Potsdam als Bombenopfer

Am 15. Februar 1945 notiert sie: „Die Nachrichten aus Dresden sind so schauerlich, dass man sie einfach nicht glauben kann. Die Stadt war vollgestopft mit Flüchtlingen, erst als sie brannte, begannen die Sprengbomben zu fallen. Es wird von fünfzigtausend Toten gesprochen.“ Später notiert sie in einem Brief an eine bekannte: „Merkwürdig, weder den Warschauer Aufstand registrierten, wir noch das Ausmaß vom vernichteten Dresden und seinen hunderttausenden von Toten (die Zahl war zu hoch gegriffen, später hat man etwa 35.000 Bombenopfer registriert). Am 15. April 1945 schreibt sie: „Heute der Heeresbericht über die Bombardierung Potsdams und die Zerstörung der Garnisonskirche. Das gab mir einen solchen Schock, dass ich mitten auf der Straße anfing zu weinen. - Potsdam - eine ganze Welt wurde damit vernichtet. Ich dachte an Jürgen (Ursulas 1943 gefallener Bruder), Fritzi (Fritz-Dietlof von der Schulenburg), die I. R.9er, an Papas Aquarelle von Potsdam, sogar an den Alten Fritz, mit dem sie zuletzt ein solches Schindluder getrieben haben. Alle verschütteten Bindungen an das Preußentum regten sich wieder in mir“. (Mit IR 9 in Potsdam war das traditionsreiche Infanterieregiment Nummer 9 gemeint, dass wegen des hohen Adelsanteils spöttisch auch „IR von 9“ genannt wurde. Zahlreiche Offiziere, die am des 20. Juli beteiligt waren, gehörten diesem Nobelregiment an).

Als gegen Kriegsende die deutsche Zeitungslandschaft ausgedünnt und am Ende auch ihre Zeitung eingestellt wurde, folgte sie einer Einladung nach Süddeutschland, wo sie das Kriegsende erlebte. Schon bald kehrte sie in die zerstörte Reichshauptstadt zurück und setzt später in München bei der Süddeutschen Zeitung ihre journalistische Arbeit fort, freilich unter gänzlich veränderten Umständen und Zielstellungen. Die Nachkriegszeit war angefüllt von Hoffnung und Verzweiflung, von Lebenslust, Überlebenswillen, Hunger und blanker Not. Was Ursula von Kardorff dazu aufgeschrieben hat, macht ihr Buch zu einer wichtigen Quelle. 1977 rafft sich die Journalistin auf, ihre Erinnerungen von damals noch einmal durchzulesen und sie „neu herauszugeben und länger zu kommentieren, vor allem für die Jugend. Krieg und Nachkriegszeit sind bereits Historie (…) Je mehr alte Briefe, Tage- und Notizbücher ich jetzt – widerwillig und fasziniert zugleich – aus Schubladen gekramt und gelesen habe, desto mehr wird mir klar, wie sehr auch meine Familie vom NS-Staat integriert worden war, wie feinmaschig das Netz war, das uns gefangen hielt. Außer meinem Vater – unbestechlicher Gegner der ersten Stunde – hatten wir Phasen, in denen auch wir schlicht Mitläufer waren, mindestens in den Jahren vor Kriegsausbruch.“ In zehn Rückblenden schildert sich die Verfasserin als eine Frau, die weder ein Auto , noch ein Haus oder Edelsteine besitzt und sich an die Devise ihrer Eltern „Wenig Geld doch viele Gäste“hält und Feten, oder wie man sagt, Partys über alles liebt. Bezeichnend mag für sie gewesen sein, dass sie sich für die ersten 40 Deutsche Mark nach der Währungsreform zunächst zwei Weingläser, einen Korkenzieher, eine Flasche Wein und zwei Kinokarten kaufte.

12. Juli 2023