Caligula und Kaiser Wilhelm II.

Der Historiker Ludwig Quidde handelte sich 1897 eine dreimonatige Gefängnisstrafe wegen angeblicher Majestätsbeleidigung ein

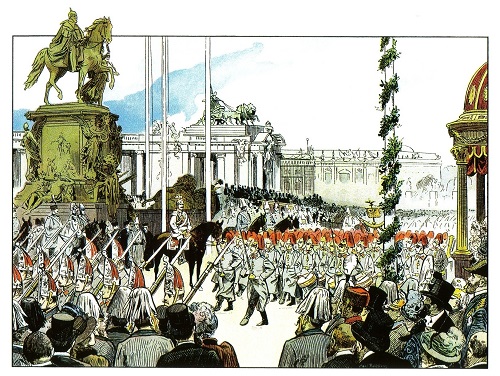

Das Deutsche Reich und Wilhelm II. persönlich ließen sich die Errichtung von Reiter- und anderen Denkmälern zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. viel Geld kosten, und auch die an unzählige Menschen verliehene Medaille von 1897 mit den Bildnis „Wilhelms des Großen“ war Teil des um ihn entfalteten Personenkults, der von großen Teilen des deutschen Volkes im patriotischen Überschwang mitgetragen wurde.

Mit einem Monster wie Caligula verglichen zu werden, war für Wilhelm II. unzumutbar, weshalb der Verfasser des Pamphlets von 1894 zur Rechenschaft gezogen wurde.

Seinen Münzen sieht man es nicht an, dass Gajus Caesar, genannt Caligula, ein finsterer, blutrünstiger Despot war, der zu recht der Damnatio memoriae verfiel. Er ist nicht der Einzige, an den man sich mit Schaudern erinnert. Foto: AK Hirsch Nr. 378, Februar 2023 Nr. 1232

Hofbälle im Stil Friedrichs des Großen war ganz nach dem Geschmack Wilhelms II., da konnte sich der letzte Kaiser ganz als Nachfolger des bedeutendsten Herrschers aus dem Hause Hohenzollern fühlen, und seine Kamarilla tauchte in vermeintlich bessere Zeiten ein.

In einem Potsdamer Antiquitätengeschäft schaut Wilhelm der Letzte hoheitsvoll auf die Passanten, heute dürfte sich kaum jemand eine solche Büste in die gute Stube stellen.

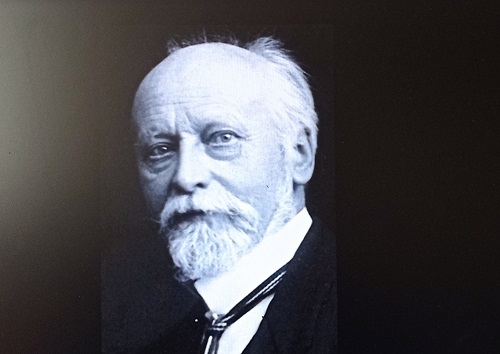

Ludwig Quidde, hier ein Foto aus der Zeit, als er den Friedensnobelpreis erhielt, sah hellsichtiger als andere die pathologischen Züge im Charakter des amtierenden Kaisers und Königs.

Die von Wilhelm II. zur Verherrlichung der ruhmreichen Geschichte seiner Hohenzollerndynastie gestiftete Berliner Siegesallee war Ziel von Spott und Hohn. Auf der Karikatur staunen Besucher aus der Provinz, dass hier sogar die Vogelscheuche aus Marmor sind.

Kaiser Wilhelm II. gefiel sich als Alleskönner und als einer, dem sein Volk begeistert zu Füßen liegt und mit dem er tun und lassen kann, was er will. Die Karikatur zu seinem 25jährigen Regierungsjubiläum 1913 zeigt, wer die Stützen seines Regimes sind und ihm huldigt.

Dass der Monarch seinen Soldaten befahl, auch auf ihre Eltern, Brüder und fremde Völker zu schießen, wenn es die Staatsräson verlangt, war zu seiner Zeit und heute Gegenstand heftiger Diskussionen. Die Medaille von 1900 feiert deutsche Soldaten, die sich in China die Hände blutig machen und vom Kaiser dafür belobigt werden.

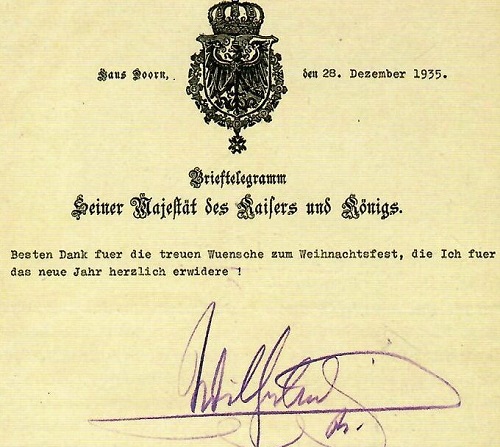

In seinem holländischen Exil tat der Ex-Kaiser so, als ob er in Berlin noch auf dem Thron sitzt. Im Telegramm von 1935 (!) nennt er sich Kaiser und König.

Der Münchner Medailleur Karl Goetz konnte sich erst nach der Entmachtung Wilhelms II. und der anderen Bundesfürsten im Zuge der Novemberrevolution 1918 entfalten und seiner Wut über die Schuldigen am Ersten Weltkrieg und das Ende der angeblich guten alten Zeit Ausdruck verleihen. Solange noch Kaiser, Könige und Fürsten herrschten, hätte ihm diese Art der Satire Gefängnisstrafe eingetragen. (Fotos/Repros: Caspar)

Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. liebte theatralische Auftritte und markige Worte. Häufig brachte er mit seinen unbedachten Äußerungen seine Höflinge und die Reichsregierung ins Schwitzen, etwa wenn er für das Deutsche Reich einen „Platz an der Sonne“ forderte, andere Staaten und deren Vertreter madig machte und mit dem Säbel rasselte. Dem Kaiser entfuhren hier wenig realistische Verheißungen für eine Zukunft seines Landes in Glanz und Gloria und dort dunkle Drohungen an ausländische Mächte. Manche Aussprüche waren verbale Entgleisungen spontaner Art, bei anderen war die innen- und außenpolitische Wirkung durchaus berechnet. Wer sich ihm in den Weg stellt, der werde nichts zu lachen haben, kündigte der Kaiser 1890, zwei Jahre nach seinem Regierungsantritt, in der so genannten Zerschmetterer-Rede an. „Ich gedenke, nach Kräften mit dem Pfunde so zu wirtschaften, dass Ich noch manches andere hoffentlich werde darzulegen können. Diejenigen, welche Mir dabei behilflich sein wollen, sind mir von Herzen willkommen, wer sie auch seien; diejenigen jedoch, welche sich Mir bei dieser Arbeit entgegenstellen, zerschmettere Ich“. Unbekümmert im Entwickeln von Visionen, ließ der Monarch 1892 den brandenburgischen Landtag wissen: „Brandenburger, zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe ich Euch entgegen.“ Diese Worte musste sich der Kaiser vorhalten lassen, als das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg nicht mehr gewinnen konnte, das Land in Chaos zu versank drohte und er und seinesgleichen 1918 ihre Kronen verloren.

Hatte sich der 1888 verstorbene Kaiser Wilhelm I. jede Art von Schmeichelei verbeten und „Streberseelen“ aus seiner Umgebung verbannt, so war sein Enkel Wilhelm II. solchen Hintertreppen-Einflüssen durchaus zugetan, wie Reichskanzler Otto von Bismarck einmal schrieb. Er verglich den jungen Kaiser mit einem Schiffskapitän, „der mit brennender Cigarre über der Pulvertonne sitzt“ und kam mit seiner Kritik beim „jungen Herrn“, wie er den Kaiser intern zu nennen pflegte, nicht gut an. Denn an seinem Hof wurden ganz andere Töne angeschlagen. Die liebedienerische Unterwerfung von Hofschranzen, Militärs, Künstlern, Geschichtsschreibern, Journalisten und anderen Personen unter den absoluten Willen des Monarchen wurde von dessen Gegnern mit Byzantinismus beschrieben.

Monarchenkult als Chefsache

Um seinen Großvater Kaiser Wilhelm I. entfaltete der Enkel Wilhelm II. einen ungeheuerlichen Personenkult. Indem „Wilhelm der Letzte“, wie man diesen nach seinem ruhmlosen Abgang 1918 ins holländische Exil nannte, die Ehrung des im Drei-Kaiser-Jahr 1888 verstorbenen Monarchen zur Chefsache machte, versuchte er auch, Ruhm und Glanz auf sein Haupt zu lenken. Ziel war es, ein wenig von der Popularität seines Großvaters als Einiger des Deutschen Reichs und herausragender Feldherr, aber auch als gütiger und weiser Landesvater abzubekommen und eigene menschliche Schwächen und politische Fehler zu überspielen. Dem dienten zahlreiche von Wilhelm II. eingeweihte Reiterstandbilder und der im Berliner Zeughaus und an anderer Stelle betriebene Personenkult, aber auch die Stiftung der sogenannten Centenarmedaille mit der Widmung „Wilhelm der Große Deutscher Kaiser König von Preußen“. 1897 zum einhundertsten Geburtstag Wilhelms I. nach einem Modell von Walter Schott in der gewaltigen Auflage von rund 1,23 Millionen Exemplaren von der Berliner Medaillenmünze Otto Oertel geprägt, erhielt die so genannte Zentenarmedaille wegen der gelblichen Farbe des Bandes, an der sie hing, den Spitznamen Apfelsinenorden.

Der Historiker, Pazifist und Friedensnobelpreisträger von 1927 Ludwig Quidde handelte sich 1897 eine dreimonatige Gefängnisstrafe ein, als er sich über diese Medaille mokierte und sie als Ausdruck des von Wilhelm II. gepflegten und von Teilen des Bürgertums mitgetragenen Byzantinismus kritisierte. Damit waren der hohle Prunk, die Vergöttlichung des Herrschers, die kritiklose Liebedienerei und das steife Zeremoniell am kaiserlichen Hof zu Byzanz (Konstantinopel) gemeint. Indem Quidde auf antiken Quellen, allen voran der römische Schriftsteller Sueton, fußend die Zustände am Hof des Kaisers Gajus Caesar, genannt Caligula (reg. 37 bis 41 nach Christus), und dessen Willkür und Grausamkeit beschrieb, zielte er auf Kaiser Wilhelm II., was als Majestätsbeleidigung aufgefasst wurde und für den Verfasser unangenehme Konsequenzen nach sich zog. Suetons Kaiserbiographien enthalten Lebensbeschreibungen von Julius Caesar (bis 44 v. Chr.), Augustus&xnbsp;(27 v. Chr.–14 n. Chr.), Tiberius (14–37), Caligula (37–41), Claudius (41–54), Nero&xnbsp;(54–68), Galba&xnbsp;(68–69), Otho (69), Vitellius (69), Vespasian&xnbsp;(69–79), Titus (79–81) und Domitian (81–96). Althistoriker sind sich darin einig, dass diese Biographien mit Vorsicht zu genießen sind, zumal sie auch Herrscher betreffen, die nach ihrem Tod der „Damnatio memoriae“ verfallen waren, weshalb es nicht angebracht war, sie in ein freundliches Licht zu stellen.

Bestie in Menschengestalt wurde ermordet

Was an den Geschichten rund um Caligula wahr und was erfunden ist, bleibt aufgrund der vagen Quellenlage im Dunkeln. Doch es reichte zu seiner Verdammung bis in die heutige Zeit. Unter den römischen Kaisern hatte Caligula (Stiefelchen) den Ruf, seine Unmenschlichkeit und Grausamkeit noch durch grauenhaften Witze zu steigern, wie der antike Chronist Sueton schrieb, auf den sich Quidde immer wieder beruft. Er habe halb verhungerte Bestien, erbärmliche alte Gladiatoren sowie - als besonderen Spaß - ehrenwerte Familienväter gegeneinander kämpfen lassen. Caligula habe Senatoren verfolgt und hingerichtet. Manche habe er in Käfige sperren lassen, in denen sie auf allen Vieren kriechen mussten, oder er hat sie in der Mitte zersägt. Nach vier Jahren tyrannischer Herrschaft war das Maß voll, und so wurde Caligula, die Bestie in Menschengestalt, am 24. Januar 41 von seiner Leibgarde ermordet.

Ludwig Quidde war durch Zufall auf das Thema und die sich aufdrängenden Vergleiche zwischen Caligula und Wilhelm II. gestoßen, der 1888 mit erst 29 Jahren an die Macht kam. Es dauerte eine Weile, bis die Presse die Sprengkraft seiner Streitschrift wahrnahm. In ihr zählte der in der antiken Geschichte gut bewanderte Verfasser auf, was man dem Alleinherrscher nachsagte: Seine schrankenlose Selbstüberschätzung, seine Verschwendungssucht, die Gier nach Anerkennung durch die Untertanen und die Sucht, durch militärische Triumphe zu glänzen, seine Grausamkeit und sexuellen Ausschweifungen, auf die Quidde nicht näher eingeht, und sein aus bösen Erfahrungen in seiner Jugend resultierendes Misstrauen. Er habe keine selbstständige Kraft neben sich ertragen, er wollte nur sein eigener Minister sein und alles selbst entscheiden. Dazu aber habe es seiner im Grunde beschränkten Natur, auch ehe dieselbe zu Schlimmerem ausartete, an Kenntnissen und an Talent, an Ruhe und Selbstzucht gefehlt. „Sein rücksichtloser Eigenwille, die überraschenden Reformideen, die plötzlichen und grausamen Maßregelungen hochgestiegene Männer mögen als Äußerungen einer kräftigen Herrschernatur noch den Beifall großer Massen entfesselt haben, als Einsichtigere dahinter schon ein schreckliches Gespenst lauern sahen: den Wahnsinn.“

Willkürakte und Klima der Angst

In dem Manöver- und Soldatenspiel Caligulas und seinen Triumphzügen erkennt Quidde einen komödiantischen Zug, der für das pathologische Bild des Cäsarenwahnsinns charakteristisch ist. Dieser habe sich bei Caligula nicht auf militärische Komödien beschränkt, es sei auch eine „ungemessene Passion“ für Theater und Zirkus zu beobachten, ja auch eine absonderliche Vorliebe für auffällige Kleidung und deren fortwährenden Wechsel. Auch bei Wilhelm II., dessen Selbstbewusstsein durch einen seit der Geburt verkrüppelten und daher unbrauchbaren linken Arm eingeschränkt war, sind solche Züge zu beobachten, zum Glück aber blutrünstige Willkürakte an seinem Hof und die Pflege eines Klimas der Angst wie bei Caligula nicht. Dazu gab es zu viele Kontrollmechanismen wie Gerichte, Parlamente und die Medien, die Vorgänge an den fürstlichen Höfen genau beobachteten und schlimmste Entgleisungen ans Licht zogen.

Vorsichtshalber bleibt in der Streitschrift der Name Kaiser Wilhelms II. unerwähnt, aber wer zwischen den Zeilen zu lesen verstand, erkannte, dass nur E R gemeint ist. Das schmale Heft erreichte in schneller Folge 30 Auflagen und fand so eine riesige Verbreitung, mochte die kaisertreue Presse dagegen hetzten wie sie wollte. Sein Vorstoß trug Quidde hier große Anfeindungen und dort Beifall ein. Er verlor seine Stellung als Leiter der Edition der Reichstagsakten und musste ertragen, dass sich Historikerkollegen von ihm abwandten. Da der Geächtete von Hause aus ein wohlhabender Mann war, konnte er finanzielle Nachteile aus seiner fundiert vorgetragenen Kritik an jenem römischen Kaiser und abgeleitet daraus an Wilhelm II. zumindest finanziell verkraften. Er widmete sich fortan seinem Kampf gegen den preußisch-deutschen Militarismus, organisierte Friedenskongresse und rief unentwegt zur Abrüstung auf, was ihm 1927 den Friedensnobelpreis eintrug. Dass sich der 1918 ins Exil gegangene Ex-Kaiser ungefragt als Apologet seiner selbst zu Wort meldete und eine treue Anhängerschaft bei seinen ehemaligen Untertanen hatte, ja dass die Weimarer Republik ihm und den anderen abgehalfterten Fürsten Millionen hinterher warf, brachte Quidde, und nicht nur ihn, so sehr auf, dass er seinem „Caligula“ weitere Streitschriften und Reden folgen ließ, in denen er diese Ungerechtigkeit anprangerte.

In der Weltgeschichte glänzen

Was Quidde über Caligula schreibt, liest sich wie eine Schilderung der Biographie Wilhelms II. und der Machenschaften an seinem Hof. Es sei das berauschende Gefühl der Macht gewesen, das Bewusstsein, nun plötzlich ein erster Stelle zu stehen, der Wunsch, etwas Großes zu wirken und vor allem der Trieb, in der Weltgeschichte zu glänzen, was Caligula zeitweilig über sich selbst hinaus hob. Ihn habe der Ehrgeiz gepackt, sich durch etwas hervorzutun, was ihm im Grunde fremd waren, durch Freisinn und Pflege des Gemeinwohls. Zugleich aber hätten sich bedenkliche Eigenschaften gezeigt. „Es fehlte das feste Fundament einer in inneren Kämpfen gewonnenen ausgeglichenen Lebensanschauung; die Haupttriebfeder seiner Handlungen war nicht der Wunsch, Gutes zu schaffen, sondern der Ehrgeiz, als Förderer populärer Bestrebungen bewundert zu werden und als großer Mann auf die Nachwelt zu kommen.“

In dem Buch über Caligula und den Cäsarenwahn, das 2017 mit weiteren Darlegungen zum Thema Militarismus im heutigen Deutschen Reich (1893), Geschichte des Pazifismus (1922) und Erinnerungen des Autors (1926) im Verlag Contumax Berlin Verlag als Neudruck heraus kam (ISBN 987-3-7437-1896-8), gibt es eine Passage über die eingangs erwähnte, geradezu inflationär unters Volk geworfene Medaille von 1897. In einer sozialdemokratischen Versammlung in München hatte sich der scharfzüngige Zeitkritiker über Leute mokiert, die wie der Kaiser immerzu von Wilhelm dem Großen fabulieren. Das geschehe entweder aus Gedankenlosigkeit oder - noch schlimmer – aus bewusstem Byzantinismus und elender Heuchelei. „Ich griff noch besonders die Münchner Stadtvertretung an, die in einem Telegramm an den Kaiser von Wilhelm dem Großen gesprochen hätte. Wie beschämend das sei, zeige ein Vergleich mit dem Großherzog von Baden, dem Schwiegersohn des alten Kaisers, der in seinem gleichzeitigen Telegramm von Wilhelm dem Siegreichen gesprochen habe. Das war soweit alles schön und gut auch vollkommen unangreifbar. Nun aber hatte ich, gewohnt zu improvisieren, keinen Schluss parat und improvisierte in diesem Fall sehr unglücklich. Um den Byzantinismus noch einmal einen Spiegel, den Spiegel der Zukunft, vorzuhalten, sagte ich ungefähr: In diesen Tagen hat man ein Denkzeichen gestiftet mit der Aufschrift: ,Zum Gedächtnis Wilhelms des Großen.' Wenn nach Jahrzehnten einmal jemand diese Medaille in die Hand bekommt, so wird er sich sagen: ,Zum Gedächtnis einer Lächerlichkeit und politischen Unverschämtheit.' Das war, abgesehen davon, dass es stilistisch, wenigstens für mein Stilgefühl, miserabel formuliert war, sehr unvorsichtig, denn da Wilhelm I. diese Medaille gestiftet hatte [das war Wilhelm II., denn sein Großvater war da schon neun Jahre tot, H. C.] konnte man die ,Lächerlichkeit und Unverschämtheit' auf ihn beziehen, während ich sie lediglich auf ein byzantinisches Bürgertum bezogen haben wollte. Als ich nach Hause kam, sagte ich: ,Heute ist mir etwas Ärgerliches passiert. Ich fand die Adjektiva nicht, die ich brauchte, und aus dem, was ich sagte, können sie mir, wenn sie wollen, einen Strick drehen.“ Wie vorauszusehen folgten die Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahren, in dem Quidde eine Gefängnisstrafe zu drei Monate aufgebrummt wurde, die er in Stadelheim absaß.

Kritik am Herrscher war Gotteslästerung

Majestätsbeleidigung steht seit der Antike unter Strafe. Man stellte die „Crimen laesae maiestatis“ der Gotteslästerung gleich, weil der Monarch als eine von Gott in sein Amt eingesetzte geheiligte Person angesehen wurde. Wer sich gegen den Herrscher erhob und/oder ihn in Bild und Schrift herabsetzte und beleidigte, wer ihn sozusagen nackt und bloß stellte und ihn seines angemaßten Nimbus entkleidete, wurde als Rebell und Hochverräter angesehen und schwer an Leib und Leben bestraft. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wo Adlige und Bürger und ganz einfache Leute ihren Kopf verloren, weil sie sich mit offensichtlichem Unrecht nicht abfinden wollten und die Obrigkeit infrage stellten. Ein berühmtes Beispiel ist der Pferdehändler Michael Kohlhaas, der das Recht in die eigene Hand nahm und es sich mit den Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen verdarb und über den Heinrich von Kleist 1810 eine ergreifende Novelle veröffentlichte.

Das vom neu gewählten Reichstag beschlossene und am 15. Mai 1871 von Kaiser Wilhelm I. unterzeichnete Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs befasste sich ausführlich mit Anschlägen auf den Landesherrn und mit deren Beleidigung. Der Paragraph 103 unseres Strafgesetzbuches rückte 2016 im Zusammenhang mit der so genannten Böhmermann-Affäre, bei der es um die vulgäre Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten Erdogan ging, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und Politik. Die als antiquiert angesehen Bestimmung wurde abgeschafft. Laut §. 94 des damaligen Reichsstrafgesetzbuches wurden „Tätlichkeiten“ gegen den Kaiser und seinen Landesherrn mit lebenslänglichem Zuchthaus oder lebenslänglicher Festungshaft sowie in minder schweren Fällen mit Zuchthaus oder Festungshaft nicht unter fünf Jahren bestraft. Außerdem konnte auf Verlust öffentlicher Ämter und den Entzug von Mandaten erkannt werden. Beleidigungen der gleichen Personen sollten laut § 94 mit Gefängnis nicht unter zwei Monaten oder mit Festungshaft bis zu fünf Jahren bestraft. In gleicher Weise wurden auch Tätlichkeiten und Beleidigungen von Mitgliedern landesherrlicher Häuser geahndet. Wichtig war der Zusatz, dass die Verfolgung nur mit Ermächtigung des Beleidigten eintritt. Was jedoch unter Beleidigung angesehen wurde und wo sie beginnt, geht aus dem Gesetzestext nicht hervor. Ebenso bleibt offen, ob und wie das Andenken an verstorbene Potentaten geschützt wird, die oft genug alles andere als ein Musterbeispiel für Menschenfreundlichkeit und Klugheit waren und der Kritik ihrer Mit- und Nachwelt ausgesetzt waren. Ein Historiker, der die von Friedrich dem Großen zur Finanzierung seiner Kriege angeordneten Münzfälschungen anprangerte, musste darauf gefasst sein, wegen Majestätsbeleidigung angeklagt zu werden.

Den Zeitgenossen einen Spiegel vorgehalten

Die Strafandrohungen hielten Journalisten, Schriftsteller, Karikaturisten und andere Personen nicht ab, in Wort und Bild den Kaiser und seinesgleichen bloßzustellen. Sie mussten allerdings sehr vorsichtig vorgehen, um die Bestimmungen der Zensur zu umgehen, und konnten das Reichsoberhaupt nicht direkt angehen. Deshalb nahmen sie sich dessen Minister und Beauftragte sowie Maßnahmen in kaiserlichem Auftrag vor und trafen durch sie am Ende doch ins Ziel. Unter besonderer Beobachtung der Polizei und Justiz stand seit 1896 das Münchner Satirezeitschrift „Simplicissimus“. Sie nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es gegen mangelhafte Rechtstaatlichkeit, gegen Ausbeutung und Unterdrückung der Meinungsfreiheit, gegen die „Preußen“ und die bornierte Adels- und Offizierskaste, gegen Bigotterie und Doppelmoral ging. Es kannte dann geschehen, dass die Zensur einschritt und auch Verfahren wegen Majestätsbeleidigung eröffnet wurden. Diese machten die Wochenzeitschrift weithin bekannt und trieben ihr im Laufe der Zeit viele neue Leser und Abonnenten zu. Dass das Blatt schon im ersten Jahrgang Gedichte von Georg Herwegh, eines der Wortführer des Kampfes für ein einheitliches demokratisches Deutschland während der Revolution von 1848/9 druckte, war mutig und sorgte für ein Verbot in Österreich, was die Redaktion als beste Werbung für den Simplicissimus auszuschlachten wusste.

Dass auch Ludwig Quiddes „Caligula“ von den Kaisertreuen angefeindet wurde, trug dem Pamphlet viele Leser sogar in allerhöchsten Kreisen ein und sorgte für immer neue Auflagen. Der Verfasser wäre heute wohl vergessen, hätte er nicht seinen Zeitgenossen einen Spiegel vorgehalten, indem er das Leben und Tun eines antiken Despoten in klaren Worten aus der Versenkung holte. Die Stimmung für Wilhelm II. änderte sich erst, als im Ersten Weltkrieg die von ihm versprochenen Erfolge ausblieben und sich die Hiobsbotschaften und Todesmeldungen von den Fronten mehrten. Eigene Selbstüberschätzung und Hybris und der Verzicht auf kluge Ratgeber sorgten am Ende dafür, dass sich das monarchische System zumindest im Deutschen Reich und im Reich der Habsburger von selbst abschafften.

16. Januar 2023

Zurück zur Themenübersicht "Geschichte, Zeitgeschichte, Ausstellungen"