Hausgenossen sorgten für Nachschub

Die Beschaffung von Münzmetall war nicht immer einfach, man musste sich gut organisieren und für Ehrlichkeit sorgen

Wegen immer wiederkehrender Überfälle hat man Geld-, Silber- und Münztransporte nur mit militärischem Schutz auf die Reise geschickt.

Die Bronzefiguren vom Stadtgeschichts- und Münzerbrunnen in Werl (Nordrhein-Westfalen) erinnern an die Marienwallfart seit 1661, die städtische Münzprägung von etwa 1050 bis 1650 und das Geistliche Gericht, das bis 1804 Recht sprach - oder auch nicht. Der figurenreiche Brunnen ist ein Werk des Bildhauers Bonifatius Stirnberg und schmückt seit 1992 die Fußgängerzone.

Obwohl die nach Kaiser Karl V. benannte Halsgerichtsordnung für Münz- und andere Verbrechen schwere Strafen androhte, haben sich Mörder, Diebe und Gauner wenig darum geschert, weil sie hofften, nicht erwischt zu werden, was oft genug eintrat. Die regelmäßige Wiederholung der landesherrlicher Anweisungen lässt nur den Schluss zu, dass es mit der Ehrlichkeit in manchen Münzstätten nicht immer gut bestellt war.

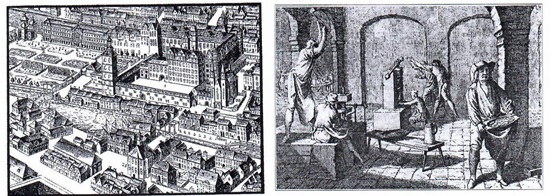

Im Heldenroman und Fürstenspiegel „Weißkunig“ schaut der junge Kaiser Maximilian I. einem Münzmeister auf die Finger. Das Relief von 1563 aus der belgischen Stadt Brügge gewährt einen Blick in eine Münzschmiede, in der noch alles mit Hammer und Handstempel erledigt wird.

Wie es in einer mittelalterlichen Münzstätte zugeht, hat der Dresdner Medailleur Peter Götz Güttler analog zu historischen Bildern hervorragend dargestellt.

Die Medaillen zeigen den Heiligen Eligius, der als Schutzpatron der Münzpräger und Goldschmiede verehrt wurde und wird, und eine an eine barocke Grafik angelehnte Münzwerkstatt, in der alles noch mit der Hand erledigt wird.

Ungeachtet strenger Richtlinien muss sich in den Geldfabriken – die Grafiken zeigen das Berliner Renaissance-Schloss mit dem Münzturm und eine Münzschmiede um 1700 - allerlei Gesindel herumgetrieben haben.

Mit der Einführung fester Kennbuchstaben als Ersatz für die bisher auf Münzen verwendeten Monogrammen der Münzmeister konnte jeder sehen, woher ein Geldstück stammt. Die Buchstaben D stehen für Aurich und A für Berlin. (Fotos/Repros: Caspar)

Die Beschaffung von Silber zur Herstellung von Münzen war in alten Zeiten ein schwieriges Unterfangen. Manche Landesfürsten wie die Wettiner in Sachsen, die braunschweigischen Welfen oder Erzherzog Sigmund in Tirol besaßen eigene Erzgruben und konnten aus dem Vollen schöpfen. Sie ließen das begehrte Edelmetall abbauen und verhütten und lebten von den Erträgen in Saus und Braus. Andere Potentaten wie die Hohenzollern in Brandenburg-Preußen, die mecklenburgischen Herzöge und manche mit dem Münzrecht ausgestattete Städte waren auf teure Importe angewiesen. Wohlhabende Bürger taten sich dort zusammen, um das Münzmetall preisgünstig zu kaufen. Der Handel lag im Mittelalter und lange danach vielfach in den Händen von Juden, die von der christlichen Mehrheitsgesellschaft, wie wir heute sagen würden, in ihrer Berufsausübung behindert wurden. Sie durften keinen Ackerbau betreiben und konnten nicht als Handwerker in den Zünften arbeiten. Während es Christen lange Zeit verboten war, Geld gegen Zinsen zu verleihen, verdienten an den Rand der Gesellschaft gedrängte Juden ihren meist kärglichen Lebensunterhalt als Händler, Pfandleiher sowie mit Zins- und Wechselgeschäften.

Die so genannten Hausgenossenschaften oder Monetarii, wie man sie auf lateinisch nannte, waren spezielle deutsche Vereinigungen wohlhabender Bürger, die im 13. bis 15. Jahrhundert an verschiedenen Orten des Römisch-deutschen Reiches ihre Blüte erlebten. Im „Wörterbuch der Münzkunde“ von 1930 geht Arthur Suhle, der spätere Direktor des Berliner Münzkabinetts, näher auf die Hausgenossen ein und definiert sie als eine „Körperschaft, der von den Münzherren die Besorgung der Münze als dauerndes Recht mit mancherlei Begünstigungen überlassen wurde.“ Hausgenossen waren in wirtschaftlich bedeutenden und meist bischöfliche Städten wie Augsburg, Bamberg, Basel, Erfurt, Goslar, Köln, Mainz, Regensburg, Speyer, Straßburg, Wien und Worms sowie an anderen Orten tätig. Da ihre wichtigste Aufgabe die Beschaffung des Münzsilbers war, wurden nur vermögende Leute in die elitäre Vereinigung aufgenommen. Die Hausgenossenschaften hatten darauf zu achten, dass das Münzmetall aus der vorgeschriebenen Legierung besteht und die Münzen das erlaubte Gewicht nicht unterschreiten. Überdies befassten sie sich mit der Einziehung nicht mehr gebrauchter oder verrufener Geldstücke und überwachten die Verteilung des Münzgewinns. Die eigentlichen Münzhandwerker, die ja die Arbeit verrichteten, waren in dem elitären Gremium nicht vertreten. Interessant zu wissen ist, dass die Münzhäuser, in denen Metall geschmolzen und das Geld geprägt wurde, ähnlich wie Kirchen das Asylrecht besaßen.

Gottesfürchtig und moralisch integer

Hausgenossenschaften besaßen das Recht, Gold und Silber zu kaufen und Geld zu wechseln. Sie verfügten über eine eigene Gerichtsbarkeit, die sich auf die Genossen selbst erstreckte sowie Falschmünzer verfolgte und bestrafte. Nur wer als redlich, gottesfürchtig und moralisch integer war und ein gewisses Vermögen vorweisen konnte, hatte die Chance, ein Münzhausgenosse zu werden. Sie mussten vor dem Münzmeister einen Eid ablegen, stets sauber und ehrlich zu arbeiten und keinen Betrug zuzulassen. Alles in allem gehörten die Hausgenossen zu den städtischen Eliten. Da auch im Mittelalter nichts ewig Bestand hatte, kam es, dass die Hausgenossen zu Beginn der Neuzeit an Bedeutung verloren. Um 1500 wurden ihre Aufgaben von großen Handels- und Bankhäusern wie den Fuggern und Welsern in Augsburg übernommen und fortgeführt.

Was Hausgenossen mussten ehrlich arbeiten, doch nicht alle hielten sich daran. Goslarer Akten überliefern Namen von Münzmeistern, die sich nichts zuschulden kommen ließen, aber es gab auch welche, die gegen die Gesetze verstießen. Als bekannt wurde, dass zwei Münzmeister geringhaltige Münzen ausgebracht haben, wurden ihnen 1501 die Köpfe abgeschlagen.

Justiz strafte unerbittlich

In solchen Fällen war die Justiz unerbittlich, mochten die Angeklagten noch so sehr ihre Unschuld beteuern und um Gnade betteln. Die „Peinliche Gerichtsordnung“ Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1532, bekannt auch als Carolina, legte fest, was damals strafbar war und wie man durch „peinliche“ Befragung, also Folter, zu Geständnissen gelangt, was Justizbehörden und Gerichte zu tun haben, wie und womit ein Verurteilter hingerichtet wird und welchen geistlichen Beistand er dabei erhält. Weitere Artikel schreiben vor, in welcher Form Urteile abgefasst werden sollen und welche Pflichten Gerichtsschreiber haben. Die Carolina warnte Richter, nichts von den Angeklagten anzunehmen, und bestimmte, was aus konfiszierten Diebesgütern wird und wer die Gerichtskosten trägt. Schaut man in die Prozessakten, dann zeigt sich, dass in manchen Fällen Justitia ein Auge zudrückte und Münzverbrecher, weil sie einflussreiche Befürworter hatten selber zur Oberschicht gehörten, glimpflicher als andere davon kommen ließ.

Zur Münzfälschung stellt die Strafgesetzordnung im Artikel 111 fest, dass Münzen auf dreierlei Weise gefälscht werden können. „Erstlich wann eyner betrieglicher weiß eyns andern zeychen darauf schlecht, Zum andern wann eyner unrecht metall darzu setzt, Zum dritten, so eyner der müntz jre rechte schwere geuerlich benimt“. Verboten ist, fremdes Geld in betrüglicher Weise fremdes Geld nachzuprägen, Silber und Gold gesetzwidrig mit Kupfer zu versetzen und zu strecken und schließlich das Gewicht der Münzen „gefährlich“ vermindern. Das alles war streng verboten und wurde mit schweren Strafen an Leib und Leben geahndet, aber wie die Münzgeschichte lehrt, haben sich Betrüger hohen und niedrigen Standes zu keiner Zeit davon abhalten lassen, Profit aus minderwertigen Legierungen und der Gewichtsreduzierung durch Beschneiden und Befeilen zu erwirtschaften.

Mit Feuer vom Leben zum Tod

Münzverbrecher sollten „mit dem fewer vom leben zum todt“ gebracht werden, ferner wurde ihnen als weitere schmerzhafte und öffentlich wirksame Todesstrafe das so genannte Rädern (Flechten auf das Rad und Zermalmen der Knochen) angedroht. Die Strafe galt auch für denjenigen, der falsches Geld an sich bringt und „vund widerumb geuerlich (gefährlich) vnd boßhafftiglich dem nechsten zum nachtheyl wissentllich außgibt, die sollen nach gewohnheyt auch satzung der recht mit dem fewer vom leben zum todt gestafft werden.“ Wer das Gewicht von Münzen mindert, kommt ins Gefängnis und wird nach „gestalt der sachen“ bestraft. Gleiches gilt für Personen, die fremde Münzen umprägen beziehungsweise einschmelzen und daraus minderwertige Münzen herstellen. „So aber mit der herrschafft willen vnnd wissen solches geschehe, so soll die selbige herrschafft sein müntz freiheyt verwürckt vnd verloren haben.“

Die sich immer wiederholenden Verlautbarungen der Obrigkeiten, die man nach Erfindung der Buchdruckerkunst auch schwarz auf weiß unter die Leute brachte oder von den Kanzeln verlesen ließ, zeigen, dass die Androhung schwerster Strafen für Leib und Leben, Ehrverlust, Einziehung des Vermögens und Landesverweis den einen oder anderen Münzbeamten nicht abgehalten hat, Gewicht und Feingehalt heimlich herab zu setzen und den Gewinn für sich einzustreichen. Die Einfachheit der manuellen Münzfertigung und der zumeist leicht nachzuahmende Stempelschnitt leisteten solchen Machenschaften Vorschub. Erst die Verfeinerung des Stempelschnittes auch bei kleinen Werten sowie der Einsatz neuartiger Prägegeräte, allen voran der Spindelpresse und im 19. Jahrhundert der Kniehebelpresse , sowie die Einführung von Randmarkierungen auch bei Kleinmünzen machten ihnen das Leben schwer, aber nicht unmöglich, wie ein Blick auf moderne Münzen zeigt.

Maßnahmen gegen die Kipperei

Dass es in fürstlichen Münzstätten manchmal drunter und drüber ging, geht aus Edikten , Münzordnungen und Beschwerden, manchmal auch aus Gerichtsurteilen hervor. Kurbrandenburg litt ungeachtet strenger Edikte am „ausskippen und ander aufwechseln der guten müntzen“, wie es damals mit Blick auf die Kipperei hieß, an der sich Berlin um 1621 beteiligte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) bestand angesichts der Verlockungen, aus schlechtem Geld Profit herauszuschlagen, auch in Kurbrandenburg die Gefahr einer Wiederholung der elenden Kipper- und Wipperzeit. Mit einem Edikt verkündete der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm am 10. Oktober 1650 Maßnahmen, um dem Mangel an kleinen Münzen abzuhelfen. „Wir befinden eine unumbgängliche noth zu sein, einige Current- und Landtmüntze pregen und machen zu lassen, damit unsere Unterthanen von einanderkommen und kein tumult unter den gemeinen Mann entstehen möge.“ Von den minderwertigen „Usual- oder Landmünzen“ ging eine große Gefahr aus. Dem Kurfürsten wurde vorgerechnet, dass die Doppelgroschen in Wahrheit nur 5 ¼ Pfennig wert sind. Währenddessen sann er aus Sorge über die „Confusion und Unordnung wegen Unserer Landmünz“ und vor Rebellion seiner mit der Beseitigung der Folgen des Dreißigjährigen Kriegs und dem Bau einer Festungsmauer rund um Berlin beschäftigten Untertanen nach Auswegen.

Für uns heute unerklärlich ist die Leichtfertigkeit, mit der damalige Obrigkeiten mit einem ihrer wichtigsten Vorrechte, der Münzprägung, umgingen. In Kurbrandenburg sowie anderen Ländern und Städten lag die praktische Arbeit in der Hand von privaten Unternehmern, die einen bestimmten Betrag, den Schlagschatz, an den Staat abliefern mussten. Was darüber in der Geldfabrik erwirtschaftet wurde, floss in die Tasche der Pächter. Sie hatten nur bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten und mussten dafür sorgen, dass ihre Münzen nicht übermäßig vom vorgeschriebenen Schrot und Korn, das heißt vom Gewicht und Feingehalt abweichen. Wie sie das schafften, war ihre Angelegenheit. Da dabei mancher Betrug vorkam, wurden landesherrliche „Vermahnungen“ immer wieder von Neuem mit dem Ziel erlassen, Münzbeamte und –arbeiter zu Ehrlichkeit und Treue anzuhalten.

Maßnahmen gegen Unterschleif und unnötige Kosten

In einem Edikt von 1667 verpflichtete Kurfürst Friedrich Wilhelm auf 13 Seiten seine Münzbeamten und –arbeiter zu Ehrlichkeit und Treue und forderte sie auf, diese neue Münzordnung in allen „Enthaltnüssen“ zu erfüllen. Das in „Land-Vätterlicher Vorsorge“ verfasste Dokument legt fest, dass in den Geldfabriken nur solche Personen beschäftigt werden sollen, die unbedingt gebraucht werden. Wer dort für den Kurfürsten arbeitet, ob als Ober-Münz-Direktor für alle Prägeanstalten im Land zuständig oder als der für die einzelnen Anstalten tätige Wardein, ob als Buchhalter, Präger, Graveur, Eisendreher oder Pferdeknecht, soll einen Eid ablegen und sich damit zu Ehrlichkeit und Treue verpflichten. Dem Chef der kurbrandenburgischen Münzanstalten wurde aufgetragen, sich persönlich davon zu überzeugen, dass überall gesetzmäßig gearbeitet wird. Konsequent sollte er gegen „Unterschleiffe, unnöthige Unkosten, und offtmals ungebührliche grosse Abgänge“, also Unterschlagungen und Verluste, vorgehen. Sämtliche Münzbediensteten sollten fleißig und pünktlich arbeiten, damit „Uns neben Abtrag aller Münz-Kosten ein billiges und erkleckliches zum Schlag-Schaz überbleiben, und richtig berechnet werden möge.“

Von seinem Münzwardein erwartete der Kurfürst, dass er „auch der Silber-Gold- und Erz-Proben, auch Scheidung der Metallen gründlich erfahren“ sei und „sich juster Probir-Waagen, bewährten Capellen, guten Scheidewassers, und tauglichen Bleyes, bestens befleissigen“ kann. Auch sollten der Wardein und sein Münzschreiber die Qualität der fertig geprägten Stücke prüfen und zu leichte oder gebrochene Stücke nicht ausliefern. Das Edikt bestimmte ferner, dass der Wardein auf alle „ausgelassenen Münzen“ mit den ersten Buchstaben seines Vor- und Zunamens zeichnen soll, „auf das man also wissen könne, aus welcher Unserer Münz-Städte solche gekommen seyn.“ Knapp ein Jahrhundert später hat König Friedrich II., der Große, nach französischem Vorbild im Rahmen der Graumannschen Münzreform von 1750 die individuelle Zeichnung der brandenburgisch-preußischen Münzen durch ein feststehendes, mit A für Berlin beginnendes Alphabet ersetzt.

Proben für spätere Prüfungen

Das Edikt von 1667 geht auf den Einsatz von Geräten zur Justierung der Münzen auf das vorgeschriebene Gewicht ebenso ein wie auf die Benutzung eines Rosswerks, also einer mit Pferdekraft bewegten Walze, mit der das zuvor in Stangen, auch Zaine genannt, gegossene Metall so lange bearbeitet werden, bis es die erforderliche Stärke erreicht hat. Dem Eisenschneider trägt der Kurfürst auf, sich bei der Herstellung der Stempel „eines saubern und zierlichen Schnitts zu befleißigen, damit derselbe auf dem Gelde reine heraus kommet“. Ferner wurden die Präger zu ordentlicher Arbeit und „bey ihren Eyden“ zur Abgabe von Verzeichnissen darüber verpflichtet, welche Geldsorten sie pro Woche hergestellt haben, was vom Münzschreiber kontrolliert werden musste. Dem Schlosser erlegt das Edikt auf, die für die Prägung benötigten Gerätschaften sorgsam zu warten. Von jeder geprägten Partie sollte eine Probe in einen Fahrbüchse genannten Behälter für spätere Prüfungen getan werden.

Die kurfürstliche Münzordnung von 1667 legte den Verzicht auf die „kostbare und langsame“, also kostspielige Hammerprägung fest.Nach und nach wurden Prägegeräte wie Klippwerke und Spindelpressen in Betrieb genommen. Zwar waren die Aufwendungen für diese Geräte hoch, da sie aber ein sauberes und reines Gepräge lieferten und im Umgang auch weniger gefährlich waren als die manuelle Methode am Amboss, lohnten sich die Investitionen. Wie aus kurfürstlichen Anweisungen zu entnehmen ist, stand es um den Erhalt der Geräte wohl nicht immer zum Besten, weshalb das Personal auch durch das Edikt von 1667 angehalten werden, die Maschinen stets betriebsbereit zu halten und sorgsam zu pflegen.

Schreckliches Vermögen zusammengerafft

Offenbar konnten sich die in Berlin tätigen Geldproduzenten manche Freiheiten herausnehmen, waren sie doch ausgesprochene Spezialisten, die auch an anderen Höfen aufgenommen wurden, wenn sie am eigenen in Ungnade gefallen waren. Lebensgefährlich wurde es, wenn der Münzbetrug überhand nahm und Diebstähle ruchbar wurden. Es gibt Erzählungen von Saufereien und Raufereien und auch, dass hohe Münzbeamte ein kostbares, also kostspieliges Leben führten, Samt und Seide trugen, in Kutschen fuhren und prassten, dass sich die Tische bogen. Erst im 18. Jahrhundert, als die preußischen Könige die Kontrollmechanismen erweiterten, zog Ordnung und Übersicht endlich auch in die Prägeanstalten ein.

Oft genug zielten Untersuchungen ins Leere, wie das Schicksal des aus Schlesien nach Berlin gekommenen und 1666 zum brandenburgischen Obermünzdirektor ernannten Nicolaus Gilli zeigt. Nackt und bloß sei er angekommen, doch dann habe er ein „schreckliches“ Vermögen zusammengerafft, wird berichtet. Über zwei Tonnen Gold soll Gilli heimlich erwirtschaftet haben, jede Tonne mit der Riesensumme von 100 000 Talern berechnet. Ihm wurden betrügerische Machenschaften und hohe Schulden gegenüber dem Kurfürsten nachgesagt. Seinen Profit, soll außer Landes gebracht haben. Gilli wurde verhaftet und ins Staatsgefängnis, die berüchtigte Festung Spandau, gebracht. Sein Vermögen und Landgut verfielen der Staatskasse. Ob seine Verfehlungen im üblichen Limit lagen und sich die Betrügereien doch nicht als so schlimm erwiesen – der Kurfürst ließ ihn nach zwei Jahren Festungshaft frei und gab ihm sein konfisziertes Vermögen abzüglich des beschlagnahmten Bargeldes zurück. Es geschah sogar ein Wunder, denn Gilli durfte in Berlin und Crossen eine Zeitlang noch Dreier herstellen. Er soll das so gut gemeistert haben, dass seine Verluste bald wieder ausgeglichen waren.

Dass man als leitender Münzbeamter sehr schnell in Verruf geraten konnte, zeigt das Schicksal des Wardeins Johann Liebmann, eines Zeitgenossen von Nikolaus Gilli. Er kam Ende 1664 nach Berlin und wurde Münzmeister und Wardein in einer Person wie seine Vorgänger, schreibt Emil Bahrfeldt in seinem Buch „Das Münzwesen der Mark Brandenburg unter Friedrich Wilhelm dem Großen Kurfürsten und Kurfürst Friedrich III. 1640 bis 1701“ Das dreiteilige Werk erschien 1913 in Halle an der Saale und liegt als Reprint des Zentralantiquariats der DDR in Leipzig aus dem Jahr 1975 vor. Die Prüfung der seiner der unter seiner Ägide hergestellten Dritteltaler zeigte, dass sie aus einer zu geringen Silberlegierung bestehen. Das kam dem Kurfürsten zu Ohren, und er befahl eine strenge Untersuchung gegen Liebmann und Gilli. Liebmann behielt immer wieder Oberwasser, wie Bahrfeldt schreibt, denn er hatte eine mächtige Stütze in der Kurfürsten Dorothea, deren Bankier er war, und die irgendwie an Liebermanns Geschäften beteiligt war. Dass solche Verstrickungen ein indirekter Hemmschuh für die ordnungsgemäße Kontrolle der Münzverwaltung war, wie der Altmeister der brandenburgischen Münzkunde schreibt, kann man sich gut vorstellen. Da sein Buch schon über hundert Jahre alt ist, wären tiefer gehende Nachforschungen zu dieser Angelegenheit in den Archiven durchaus ratsam.

19. Dezember 2023