Auf den guten Klang kommt es an

In der Kaiserzeit wurden Goldmünzen besonders sorgfältig gewogen und geprüft

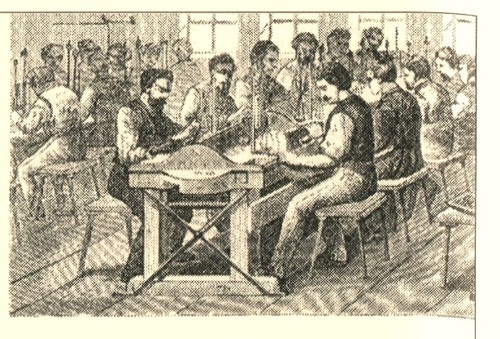

Vor dem Prägen musste das Metall auf seine vorgeschriebene Stärke gewalzt werden, die aus den Zainen geschlagenen Ronden wurden danach auf Gewicht und Qualität geprüft. Der Ausschuss wurde wieder eingeschmolzen. Die Grafik zeigt, wie man um 1900 in der Berliner Münze gearbeitet hat.

Sächsische udn andere Goldmünzen wie diese sind alle auf guten Klang und Gediegenheit geprüft worden, erst in der Münze zu Dresden, nach deren Umzug 1887 in Muldenhütten. Berliner Münze gearbeitet hat.

Die Grafik aus der Zeit um 1900 zeigt, dass bei der Prüfung der Ronden beziehungsweise der fertig geprägten Geldstücke viel Handarbeit benötigt wurde.

Vor der Erfindung von automatischen Justier- und Prüfgeräten war die Kontrolle von Gold- und Silbermünzen sehr zeitaufwändig und teuer.

Im Besitz des Dresdner Münzkabinett befindet sich das Hauszeichen der Königlich-Sächsischen Münze zu Dresden mit dem gekrönten Rautenwappen, die 1887 nach Muldenhütten bei Freiberg umzog und dort bis 1953 mit dem Kennbuchstaben E weiter machte.

Aus dem Inventar der sächsischen Münze und dem Besitz des Dresdner Münzkabinetts stammt eine dort gezeigte Sammlung von historischen Waagen und Gewichten.

Sächsische Könige besuchten ab und zu die ihnen unterstehende Münzanstalt erst in Dresden und dann in Muldenhütten, dabei hat man ihnen Silbermedaillen in der Größe von Zwei-Mark-Stücken überreicht.

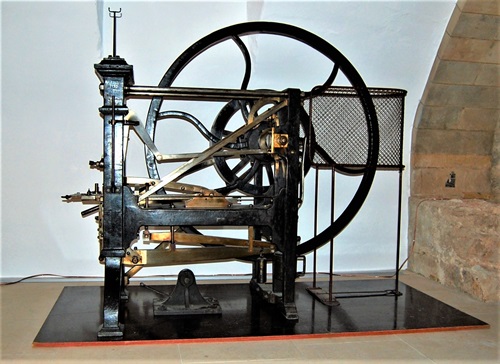

Die historische Kniehebelpresse aus Dresden und Muldenhütten und weitere Gerätschaften blieben im Besitz des Dresdner Münzkabinetts erhalten.

Der Stempelschneider Friedrich Wilhelm Hörnlein war Nachfolger von Max Barduleck. Er malte die Gießerei in Muldenhütten und zeigt, dass die Metallverarbeitung und Prägerei in damaligen Geldfabriken unter einem Dach stattfanden.

Der mit dem Punkt gezeichnete Pfennig und die Zwanzig-Pfennig-Münze mit dem Stern von 1887 markieren das Ende der Dresdner und den Anfang der Muldenhüttener Münze und gehören zu den Topraritäten der neueren sächsischen Münzgeschichte. (Fotos/Repros: Caspar)

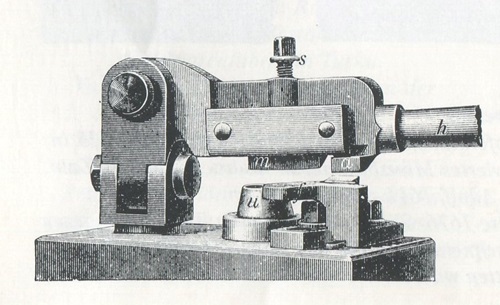

Das Münzgesetz von 1871 des neu gegründeten Deutschen Reichs und weitere Texte enthalten strenge Vorschriften für die Herstellung der Reichsgoldmünzen sowie der Reichssilber- sowie der anderen Münzen aus Kupfer und Nickel. Beim Reichsgold wurde festgelegt, dass „die vollständige Genauigkeit der Münzen nach Gehalt und Gewicht“ sichergestellt werden soll. Soweit diese bei einzelnen Stücken nicht eingehalten werden kann, sollte die Abweichung nach oben oder unten nicht mehr als zweieinhalb Tausendteile seines Gewichts, im Feingehalt nicht mehr als zwei Tausendteile betragen. Die Toleranzen waren sehr gering, weshalb sämtliche Münzen vom silbernen Fünfzigpfennigstück aufwärts exakt auf ihr Gewicht geprüft werden mussten. Goldmünzen wurden auf drei verschiedenen Waagen nachgewogen und „berichtigt“, das heißt justiert. Niemandem sollte es gestattet sein, sich an etwas zu schweren Gold- und Silbermünzen zu bereichern und ihr Gewicht etwa durch Befeilen gewinnbringend zu reduzieren.

Wurf auf eine Stahlplatte

Der Bundesrat, die unter anderem für Münzangelegenheiten zuständige Vertretung der Königreiche und anderen Fürstentümer sowie und der drei Freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck im Deutschen Reich, veröffentlichte 1877 einen „Beschluss zur Verhütung der Zerbrechlichkeit und des mangelhaften Klanges der Goldstücke“. Darin heißt es: „Damit nicht im Klange mangelhafte oder leicht zerbrechliche Reichsgoldmünzen von den Münzstätten in Verkehr gesetzt werden, haben die Münzstätten das ihnen zur Prägung überwiesene Gold vor der Übernahme sorgfältig auf seine Sprödigkeit zu untersuchen und eventuell zurückzuweisen.“ Sollte solches Gold im Laufe des Münzbetriebs festgestellt werden, müsse die Münzstätte dieses durch Umschmelzungsverfahren nach Möglichkeit geschmeidig machen. „Zugleich sind alle aus dem Münzbetriebe hervorgehenden Reichsgoldmünzen, ehe sie von den betreffenden Beamten in Beutel beziehungsweise in Rollen verpackt werden, einzeln auf eine Stahlplatte aufzuwerfen und dadurch auf ihren Klang und ihre Haltbarkeit zu prüfen. Münzen, welche hierbei zerbrechlich oder im Klange mangelhaft befunden werden, müssen von der Münzstätte wiederum eingeschmolzen werden.“ Wie wir aus zeitgenössischen Berichten wissen, gab es Angestellte, die in den Münzstätten den ganzen Tag nichts anderes taten, als die Reichsgoldmünzen auf ihren guten Klang zu überprüfen. So gingen Millionen durch ihre Hände, doch sie selbst hatten nichts davon, denn es wurde genau geprüft, ob die Zahlen und Gewichte vor und nach der Klangprobe übereinstimmen. Bei Differenzen erfolgte eine genaue Suche und Nachprüfung.

Dem Probieren und Justieren schloss sich das Rändeln an. In der Kaiserzeit schafften Rändelmaschinen 800 bis 900 Stück in der Minute. Arbeiter schütteten die Ronden in einen Trichter, von wo sie vom Rändelmechanismus erfasst wurden. Die Treibriemen wurden anfangs durch Dampfkraft angetrieben, später eroberte die Elektrizität die Münzstätten. Beim Rändeln erhielten die Ronden eine vertiefte Randverzierungen oder Inschriften. Dies erfolgte in der Regel vor dem Prägen, doch gab es auch die Möglichkeit, Randschriften und -verzierungen während des Prägens zu erzeugen.

Scheuern,waschen, trocknen

Inzwischen hatten die Silbermünzen eine hässliche Farbe angenommen. Durch Abbeizen mit verdünnter Schwefelsäure wurde die dunkle Oxydschicht beseitigt, worauf der Reinigungsprozess durch Scheuern, Abwaschen und sorgfältiges Abtrocknen vollendet wurde. Die Reinigung erledigten rotierende Trommeln, in denen sich die Ronden mit mikroskopisch feinem Scheuermittel rieben und auf Hochglanz gebracht wurden.

Wie es während der Kaiserzeit in der Dresdner Münzanstalt zuging und wer dort gearbeitet hat, ist durch einen Bericht des königlich-sächsischen Münzeisenschneiders und Medailleurs Max Barduleck überliefert. 1846 als Sohn eines Dresdner Gold- und Silbergraveurs geboren, hatte er seine Ausbildung an der Dresdner Kunstakademie und bei seinem Vater genossen. Fast ein halbes Jahrhundert, von 1865 bis zu seiner Pensionierung 1911, war Barduleck als Graveur, Medailleur und Stempelschneider an der königlich-sächsischen Münze in Dresden, ab 1887 in Muldenhütten bei Freiberg tätig und hat in dieser Eigenschaft wesentlich das Gesicht der sächsischen Münzen und Medaillen vor und nach 1900 bestimmt. Sein Nachlass kam in den Besitz des Dresdner Münzkabinetts.

Die letzten Jahre der Dresdner Münze

In seinen 1981 von Paul Arnold, dem damaligen Direktor dieser Sammlung, unter dem Titel „Die letzten Jahre der Münze in Dresden“ edierten Lebenserinnerungen hat sich der Künstler ebenso anschaulich wie kritisch über die Zustände in der Geldfabrik geäußert. Außerdem enthält das Buch auch das von Barduleck verfasste Werkverzeichnis mit Angaben über die Entstehungsgeschichte der betreffenden Ausgaben, aber da und dort auch über Honorare, Nachprägungen und weitere Details. Max Bardulecks 1921 verfasste Erinnerungen sind eine einzigartige Quelle nicht nur für die letzten Jahre der Münze in Dresden. Sie bestechen auch durch eine ausgezeichnete Charakterisierung der dort tätigen Personen. Das Spektrum reicht von pflichtbewussten, ja in Pedantische tendierenden Beamten über Zeitgenossen, die ihren Dienst auf die leichte Schulter nahmen, bis zu Geizkragen, Intriganten und unausstehlichen Cholerikern. Manche stürzten sich in Schulden, wurden krank oder mussten vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Offenbar bot die Dresdner Münze der „besseren“ Mitarbeiterschicht reichlich Gelegenheit, ihre Arbeit zu vernachlässigen und ihre Zeit in benachbarten Wirtshäusern zu verbringen. Da manche Münzbeamte mit ihrer Bezahlung nicht auskamen, unterhielten ein mehr oder weniger lukratives Nebengewerbe.

Über einen seiner Kollegen, den mit einem mächtigen Bauch gesegneten Friedrich Wilhelm Rohrbach, berichtete Barduleck, er sei ein Mann von unbestechlicher Zuverlässigkeit gewesen. „Jahrzehntelang hat er die geprägten Münzen geprüft, die schlechten und mißratenen Stücke herausgesucht - Millionen sind durch seine Hände gegangen, so daß sie und die Arme mit Überbeinen und Hornhaut bedeckt worden waren, und wenn sich ab und zu ein Goldfüchslein in einen Winkel verlaufen hatte, wurde so lange gesucht, bis der Ausreißer eingefangen war.“ Rohrbach habe vom frühen Morgen bis zum späten Abend in seiner Auszählstube gesessen. Dort habe er die Platten, also die noch ungeprägten Münzronden, gewogen und sie auf Brettern in Reihen gelegt, „von denen sie die Arbeiter wegnahmen und zum Prägen in die Maschinen legten, oder er suchte die fertig geprägten Münzen aus. Dabei fahndete er nach fehlerhaften Stücken, prüfte sie auf Stahlplatten auf ihren Klang - er ,klimperte’ -, was Vorschrift war, um die Stücke herauszufinden, die in ihrem Inneren ,unganz’ waren.“

Abgezählt und in Beuteln verpackt

Wenn die Prägemaschinen ihre Arbeit verrichtet hatten, kam in der von Schildwachen streng abgesicherten Münzstätte der „Tag der Ablieferung“, wie Barduleck notiert. Auf dem mächtigen Tisch seien die Säcke geleert worden, und die glänzenden Münzen hätten sich zu einem hohen Berge gehäuft, der bei Gold Millionen repräsentierte. „Auf Brettern, in die für die verschiedenen Münzgrößen Löcher eingedreht waren, wurden die Münzen gezählt, dann gewogen, versackt, gebucht, nummeriert, zugebunden, etikettiert und versiegelt. [...] Mit wohlgefälligem Schmunzeln, seine Locke prüfend, atmete Rohrbach auf, wenn alles stimmte. Fehlte ein Stück, ging die wilde Jagd los, um den Flüchtling herbeizuschaffen. Das gelang auch meist, denn nur selten hatten spitzbübische Hände einen Griff gewagt. Der Prägemeister mußte dafür aufkommen, es war ein Amt von großer Verantwortung. An den Fenstern, die zum Zeughof führten, hatten sich auch hier oft große Mengen Zuschauer hinter den Eisengittern angesammelt, die diese Schätze mit begehrlichen Blicken bestaunten und ihre Wünsche austauschten. Wohlverpackt wurden nun die Säcke fortgeschafft und an die Post, die Reichsbank oder das Finanzministerium abgeliefert. So ging es Tag um Tag, Jahr um Jahr, besonders bei der Umwandlung des Münzgesetzes in den 70er Jahren, in denen Tag und Nacht gearbeitet wurde“. Pro Minute schaffte eine Uhlhornsche Kniehebelpresse Barduleck zufolge Worten 60 bis 70 Münzen mit einem Durchmesser bis zu 20 mm und 40 bis 45 Stück, wenn sie bis 41 mm maßen, also Doppeltalergröße hatten. Allerdings wurden diese Mengen nicht erreicht worden, weil man die Maschinen schonen wollte.

Klägliche Entlohnung leicht verbessert

Der Umzug von Dresden nach Muldenhütten hatte einen positiven Effekt für die Münzarbeiter, deren Lohnverhältnisse Barduleck zufolge von jeher „die kläglichsten“ gewesen waren. Bevor der Lohn einmal um zehn Pfennige erhöht wurde, seien heiße Kämpfe ausgefochten worden. So sei es bis zur Verlegung der Münze geblieben. Wenn auch in Muldenhütten die Löhne der Münzarbeiter denen der Hüttenarbeiter etwas angepasst wurden, „so waren sie doch noch äußerst gering, und Kämpfe waren auch hier nötig, ehe einmal der Stundenlohn um Pfennige erhöht wurde“. Leider enthalten die Erinnerungen keinen Hinweis darauf, was Barduleck selber für seine Arbeit bekam. In seinen Erinnerungen notiert er, dass er für seine Stempel mal 80, mal 100 Taler, das waren nach 1871 240 beziehungsweise 300 Mark, und mehr bekam. Man kann davon ausgehen, dass es sich um Honorare handelte. Schlecht wird Barduleck davon nicht gelebt haben, zumal ihm erlaubt war, für Vereine und Privatpersonen zu arbeiten.

18. Januar 2024