Stasi-Terror in Hohenschönhausen

Gedenkstätte in Mielkes Untersuchungsgefängnis zeigt, welche Methoden angewandt wurden, um Häftlinge zu brechen und Aussagen zu erpressen

Das Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen und anschließende Areale fehlten auf DDR-Karten. Mancher ahnte, was sich da hinter hohen Mauern und in den Plattenbauten abspielt, tat aber gut daran, den Ort zu meiden. Niemals ist einem Häftling die Flucht gelungen, er wäre sofort erschossen worden.

Auf dem Weg zum Stasi-Gefängnis geht es in der Freienwalder Straße an der ehemaligen Fabrikantenvilla Heinke vorbei, in der Stasi ihr Nazi-Archiv hütete. Sie nutzte es, um westdeutsche Politiker und andere Prominente wegen ihrer Nazivergangenheit bloß zu stellen. Das gab der DDR die Möglichkeit, sich als sauberer Hort des Antifaschismus und Land des Friedens darzustellen.

Rund um die ehemalige Untersuchungshaftanstalt halten Bild-Text-Tafeln die Erinnerung an das Geschen im ehemaligen Sperrgebiet an der Genslerstraße wach, auf dem etwas älteren Foto die Villa Heinke noch als Baustelle.

Die eisernen Großbuchstaben im Gefängnishof bedeuten FREI und umgekippt HEIT.

Beim Rundgang durch den Gefängnistrakt werden Zellen gezeigt, die heute aufgeräumt und hell wirken. Zu sehen ist auch, wo Fotos von neu eingelieferten Männern und Frauen gemacht wurden. Im Eingangsbereich der im Altbau aus der Nazizeit untergebrachten Ständigen Ausstellung ist eine Auswahl zu sehen.

Gleich nach der Einlieferung wurden die Häftlinge kriminaltechnisch erfasst und fotografiert. Auch diese Kammer im Gefängnistrakt blieb erhalten.

Hier ein Blick in den berüchtigten, von den sowjetischen Besatzern genutzten Bunker, den die Häftlinge wegen der Dunkelheit und Isolation auch U-Boot nannten. In DDR-zeiten war er Materiallager, Stasileute erholten sich in einer von den Gefangenen eingerichteten Sauna.

Eine neue Ausstellung im Gefängniskeller zeigt, wie es in der Häftlingsküche zuging. Die originale Ausstattung der ehemaligen Küche und zahlreiche Gerätschaften gewähren zusammen mit digitalen Informationsangeboten und Berichten von Gefangenen nie gesehene Einblicke in den Haft- und Arbeitsalltag der Gefangenenkommandos.

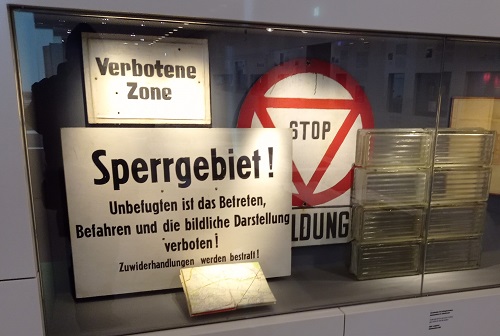

Das Sperrgebiet rund um das Stasi-Gefängnis, hier Verbotsschilder in Ständigen Ausstellung, war offiiziell unbekannt, betreten konnte man es nur mit Sonderausweisen. (Fotos: Caspar)

Wer in DDR-Zeiten als Häftling das Gefängnistor an der Genslerstraße in Berlin-Hohenschönhausen passierte, bekam die ganze Härte des Terrors von Erich Mielkes Geheimdienst zu spüren – erpresserische Verhöre meist nachts, Willkür und Schikanen der Bewacher, Schlafentzug und Kälte, Dunkelhaft und Zermürbung durch ständiges Licht, fortwährende Kontrollen, ständige Beobachtung und Bespitzelung, fehlendes Zeitgefühl, Orientierungslosigkeit, Todesangst. Die Häftlinge fanden aber auch Wege, sich in der Vorhölle so etwas wie Würde bewahren und die schwere Zeit in der Hoffnung auf Überleben und Freiheit zu bewältigen. Heute ist der seinerzeit zum Sperrgebiet erklärte, auf keiner DDR-Karte eingezeichnete Komplex ein offenes Haus, in dem die Dauerausstellung Häftlingsschicksale, Verhörmethoden, Lockangebote und Zersetzungsmaßnahmen anhand von Zeitzeugenberichten, Dokumenten und Büchern, Fotografien und Geräten aus den Laboren und Werkstätten des MfS schildert und in Sonderausstellungen der Alltag der Häftlinge und ihrer Bewacher dokumentiert wird. Manch ein Besucher, vor allem wenn er hierher verschleppt und der Willkür der Wächter ausgesetzt war, bekommt gruselige Gefühle und ist froh, den schaurigen Ort bald wieder verlassen zu können.

Gruseligstes Hospital der DDR

Bis 1989 mussten männliche Strafgefangene Zwangsarbeit etwa beim Hausbau und Reparaturarbeiten verrichten, außerdem gab es in der Unterwelt des Gefängnisses Küchen, Wäscherei und Näherei. Im Haftkrankenhaus hat man Gefangene behandelt, die bei Fluchtversuchen angeschossen wurden, in Hungerstreik getreten waren oder einen Selbstmordversuch unternommen hatten. Ärzte und Pfleger des gruseligsten Hospitals der DDR, wie Betroffene sagen, waren allesamt Stasi-Mitarbeiter. Der Schriftverkehr mit ihnen wurde über Deckadressen abgewickelt. Wer dienstlich im Sperrbezirk zu tun hatte, musste Kontrollpunkte passieren und sich durch Sonderausweise legitimieren. Die schweren Eisentore öffneten sich nur für sie und die Gefangenentransporte.

Überall auf dem Gelände angebrachte Kameras nahmen jede Bewegung auf, in einem Kontrollraum im Nordflügel wurde an Monitoren alles und jeder überwacht. Für den wenige Kilometer Luftlinie vom Mielke-Ministerium entfernten Stasi-Knast bestimmte Transporte fuhren oft stundenlang durch Ostberlin und Umgebung, damit die Gefangenen ihre Orientierung verlieren und glauben, weit weg von ihrem Wohnort zu sein. Äußerlich waren die inwendig vergitterten Transporter der Marke Barkas 1000, in denen die Gefangenen eingepfercht waren, als solche nicht zu erkennen. Aufkleber wie „Frisches Obst“ oder „Frischfisch“ dienten der Tarnung.

Zeugnisse politischer Verfolgung

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Inhaftiert in Hohenschönhausen - Zeugnisse politischer Verfolgung 1945 bis 1989“ stehen die Erfahrungen der Opfer während ihrer Zeit im Stasi-Gefängnis. Auf 700 Quadratmetern zeigt sie rund 500 seltene Exponate und mehr als 300 historische Fotos. Zusätzlich stehen den Besuchern 100 Medienstationen zur Verfügung. Zum ersten Mal sind auch die Büros der früheren Gefängnisleitung geöffnet, und man erfährt dort, dass sich Mielkes Leute bis heute keiner Schuld bewusst sind und nach dem Ende der DDR in den meisten Fällen von der Justiz nicht oder wenig belangt wurden. Eine neuer Ausstellungskomplex berichtet über die von männlichen und weiblichen Strafgefangenen gebildeten Arbeitskommandos und wie sie beim Ausbau des Gefängnisses schuften mussten. Sie wurden gebraucht, um den Gefängnisbetrieb aufrechtzuerhalten und die „Politischen“ und ihre Bewacher zu versorgen. Frauen wurden in der Küche, als Reinigungskräfte sowie beim Nähen, Waschen und Bügeln eingesetzt und von Stasileuten streng beobachtet. Das Zusammenleben im Kommando war von harter Arbeit und gegenseitiger Bespitzelung geprägt, ist zu erfahren, aber es gab insgeheim auch Gesten der Solidarität und Freundschaft. Die neue Ausstellung befindet sich in einem erhalten gebliebenen, rund 500 qm großen Küchen- und Wohntrakt des Gefängnisses, in dem bis 1989 das Frauenkommando „Neue Küche“ tätig war. Die Arbeitsräume und Unterkünfte können mithilfe von Tablets erkundet werden.

Den wenigsten Tätern ist etwas geschehen

Neben dem Gefängnis wohnten vor allem Mitarbeiter der Staatssicherheit. Viele von ihnen starteten nach dem Ende der DDR ein Karriere als Versicherungsvertreter oder Bestatter, sie genießen die Freuden ihres kleinen Gartenreichs mit schmucken Einfamilienhäusern. Das hinter hohen Mauern und Wachtürmen verborgene Gefängnis wurde nach dem Ende des SED- und Stasiregimes in eine auch von Schulklassen gut besuchte Gedenkstätte umgewandelt. Kaum zu verstehen ist, dass viele Stasi-Leute wie Wachmannschaften und die in einem besonderen Haus tätig gewesenen Vernehmer nach 1990 nicht oder kaum zu Verantwortung gezogen wurden, sich aber als heldenhafte Verteidiger des Sozialismus aufspielen. Einsichtslos wie sie sind, behaupten sie, im Gefängnis seien nur Kriminelle gewesen, denn es habe in der DDR keine politischen Gefangenen gegeben. Wer nach Hohenschönhausen kam, habe sich das selber zuzuschreiben, er oder sie habe ja keinen Fluchtversuch unternehmen oder sich dem Arbeiter-und-Bauern-Staat gegenüber nicht „feindlich-negativ“ verhalten müssen. Die Diffamierung von Oppositionellen und Menschen, die die DDR aus unterschiedlichsten Gründen verlassen wollten oder beim Verteilen von Flugblättern und Erzählen von politischen Witzen erwischt wurden, ist in unzähligen Stasi- und Justizdokumenten zu finden.

Als das Untersuchungsgefängnis zwischen 1945 und 1951 unter dem Befehl des sowjetischen Geheimdienstes KGB stand, waren brutale Verhör- und Foltermethoden an der Tagesordnung. Durch sie sollten die Gefangenen zu „Geständnissen“ gebracht werden, auf deren Grundlage Militärgerichte hohe Zuchthaus- und vielfach auch Todesstrafen aussprachen. In Stasizeiten bedienten sich die Vernehmer, so ist in der Ausstellung zu erfahren, subtilerer Methoden. Sie taten vielfach so, als ob sie schon alles über die Beschuldigten wüssten, und wollten eigentlich nur noch Details über Mitwisser, um ihren Bericht abschließen zu können. Den eingeschüchterten, durch pausenlose Verhöre, Essens- und Schlafentzug sowie durch Andeutungen über das Verhalten ihrer Angehörigen und Freunde zermürbten Gefangenen wurde eingeredet, sie könnten durch ein umfassendes Geständnis ihre Lage verbessern und das Gericht milde stimmen. Lockangebote und Erpressungen wechselten einander ab, und es wird berichtet, dass Vernehmer ihren Opfern einzureden versuchten, dass ihnen „das hier“, also die Verhöre, selber unangenehm ist. Bei Entgegenkommen könnten die Gefangenen ihre Lage verbessern. Ehemalige Gefangene berichteten vom Gegenteil, denn sie seien durch grelles Licht regelrecht gefoltert worden, das die Zellen nachts taghell erleuchtete, so dass Schlaf unmöglich war und die Gefangenen absichtlich in Unruhe und Stress versetzt wurden.

Kontaktaufnahme untereinmander verboten

Besucher können bei Führungen in Häftlingszellen, Verhörräume und Werkstätten blicken, in denen Gefangene Überwachungstechnik, Möbel und anderes bauen mussten. Zu sehen ist auch das U-Boot genannte Kellergefängnis, in dem die sowjetischen Besatzer nach dem Krieg wirkliche und vermeintliche Naziverbrecher verhörten und quälten. Die Führungen gehen durch Gänge, in denen eine Signalanlage Begegnungen von Häftlinge verhindert wurden, aber in den Keller mit der Häftlingsküche. Oberirdisch sind die kleinen „Tigerkäfige“ genannten Buchten zu sehen, in denen Gefangene, von ihren Wächtern streng beobachtet, ein wenig Luft schnappen und sich die Beine vertreten konnten, und das immer allein, denn Kontaktaufnahme zu Mitgefangenen war verboten.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen hat die Namen von mehreren hundert 700 Menschen veröffentlicht, die zwischen 1945 und 1949 im sowjetischen Speziallager Nr. 3 oder im benachbarten Haftarbeitslager ums Leben kamen. Nach Angaben der Gedenkstätte wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland über 380.000 Zivilisten in die auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone eingerichteten Gefängnisse eingewiesen. Mindestens ein Viertel von ihnen kam dort ums Leben. Etwa 20.000 waren in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert. Wie viele dort starben, ist nicht bekannt. Die Toten wurden auf einem nahegelegenen Müllabladeplatz in der Gärtnerstraße in anonym verscharrt. Nach der friedlichen Revolution 1989/90 hat man die sterblichen Überreste von 127 Gefangenen gefunden und am 24. Oktober 1995 auf dem städtischen Friedhof Hohenschönhausen würdevoll bestattet.

Opfer im Massengrab verscharrt

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) unterhielt das NKWD/Ministerium für Innere Angelegenheiten (MWD) der Sowjetunion bis Anfang 1950 insgesamt zehn Speziallager und drei Innere Gefängnisse. Im Speziallager Nr. 3 Berlin-Hohenschönhausen an der Genslerstraße und im Haftarbeitslager starben zwischen 1945 und 1948 rund eintausend Menschen. Das nach mehrjähriger Recherchearbeit entstandene Totenbuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen dokumentiert bis jetzt die Namen und weitere biografische Angaben von 702 Verstorbenen. Die Dokumentensammlung richtet sich vor allem an Hinterbliebene und Angehörige, von denen viele bis heute auf konkrete Antworten über das Schicksal von Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen warten. Mit ihren Recherchen bemüht sich die Gedenkstätte, einen fundierten Gesamtüberblick über die in den Speziallagern verstorbenen Personen zu geben, das Schicksal der Betroffenen endgültig aufzuklären und ihre Identität über den Tod hinaus zu bewahren. In der Datenbank totenbuch.stiftung-hsh.de können Angehörige und andere Interessierte selber prüfen, wer dort in sowjetischer Haft gestorben ist. Vermerkt sind Namen, Geburts- und Sterbe- datum, Geburtsort und der letzte Wohnort. Die Totenliste liegt auch in gedruckter Form vor. Um die Namen herauszufinden, waren mehrjährige Recherchen notwendig. Dazu wurden vor allem Karteikarten aus russischen Archiven sowie Quellen des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes und der Wehrmachtauskunftsstelle ausgewertet. Das Forschungsprojekt wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. Durch Veröffentlichung des Totenbuchs bekamen die Opfer wieder einen Namen. Für die Hinterbliebenen ist es wichtig, Klarheit über das Schicksal ihrer Väter, Mütter, Geschwister und Kinder zu bekommen.

2. März 2023

Zurück zur Themenübersicht "Ausstellungen, Museen, Denkmalpflege"