Postverkehr mit Hindernissen

Wer im alten Berlin seine Briefe austragen ließ, konnte nicht sicher sein, dass sie den Empfänger erreichen

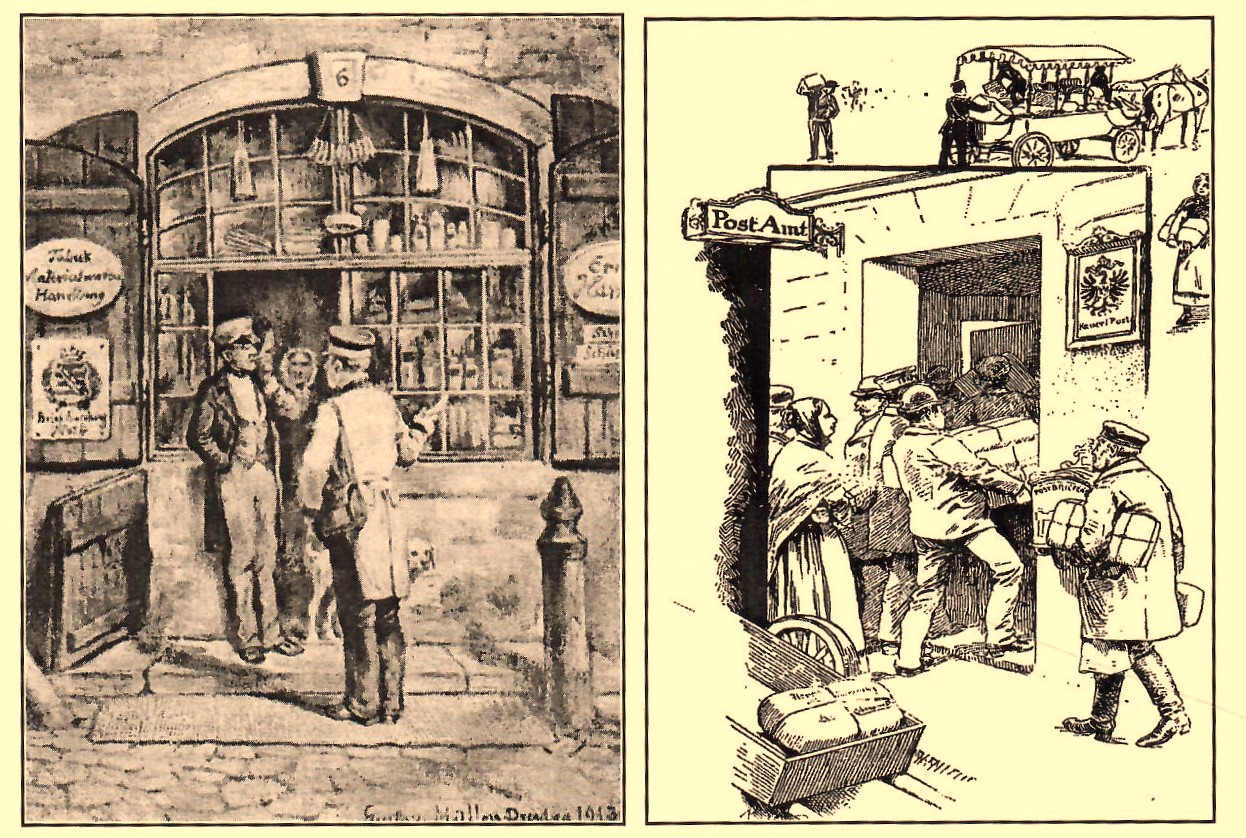

Diejenigen Briefe, die in Kramläden abgegeben wurden und mit Verspätung an die Adressaten gelangten, hätten den Stempel der Verwahrlosung getragen, wird erzählt. Mit der Zeit verlief das Postwesen in geordneten Bahnen und wurde sicher. Die Grafik aus der Kaiserzeit zeigt, wie Pakete in einem Postamt aufgegeben und abgeholt werden.

Lange galt die am 1. Oktober 1869 durch Heinrich von Stephan aus der Taufe gehobenen „Correspondenzkarte“ als „unanständige Form der Mitteilung auf offenem Postblatt“. Das bunte Blatt zeigt Stephan und das von ihm gegründete Kaiserliche Postmuseum, das heutige Museum für Kommunikation an der Leipziger Straße in Berlin.

Angesichts des Missbrauchs mit dem Postgeheimnis befürchtete man anfangs, Unbefugte könnten die Postkarten lesen und anderen Leuten schaden., was aber kaum geschehen ist. Im Ersten Weltkrieg taten Propagandakarten ihren Dienst, indem sie den Feind niedermachten und so die eigene „Wehrkraft“ zu stärken versuchten.

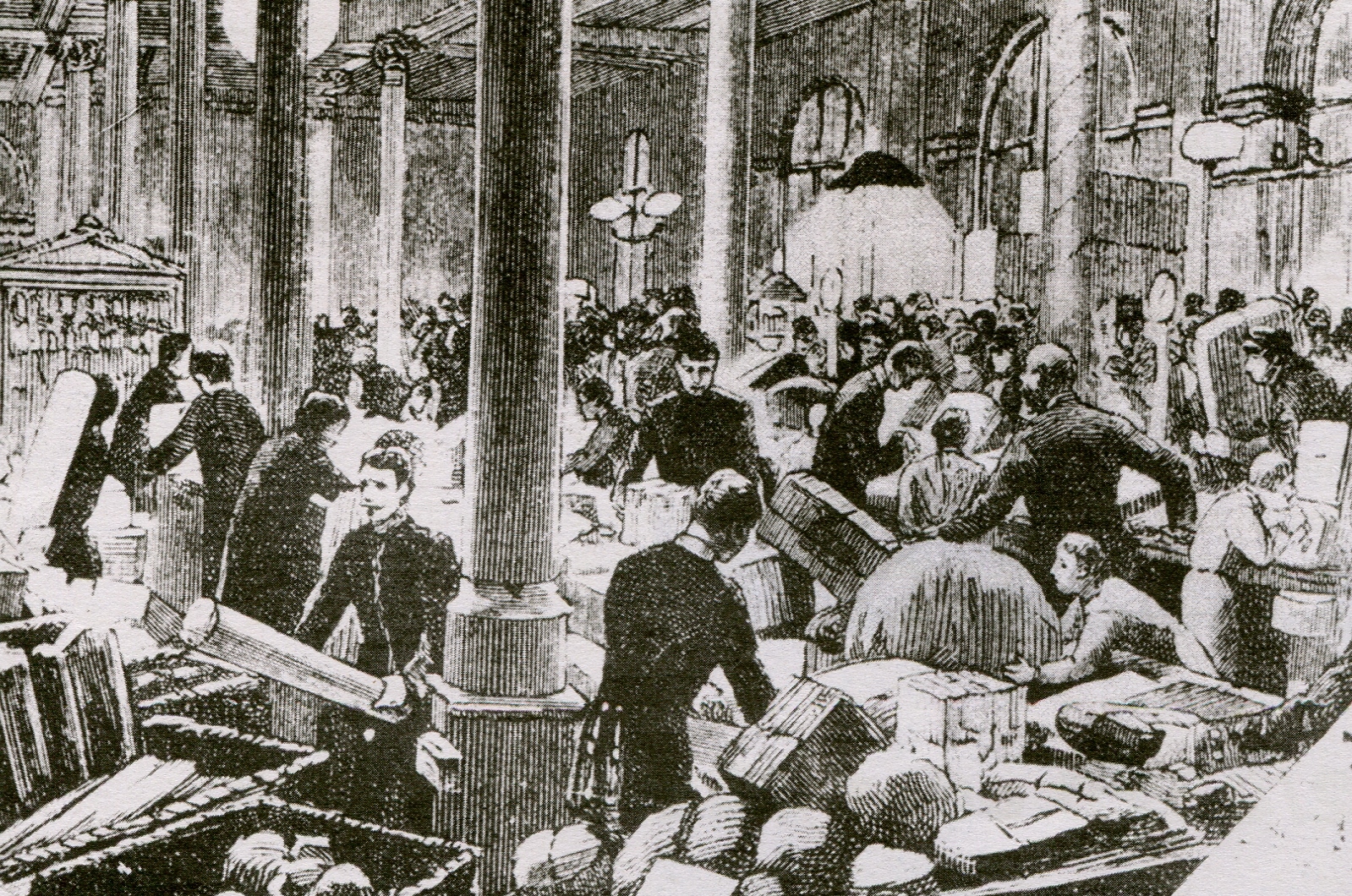

Das Sortieren und Austragen von Briefen, Postkarten, Päckchen und Paketen noch ohne Postleitzahlen war eine mit großen Kosten und viel Personal verbundene Sache.

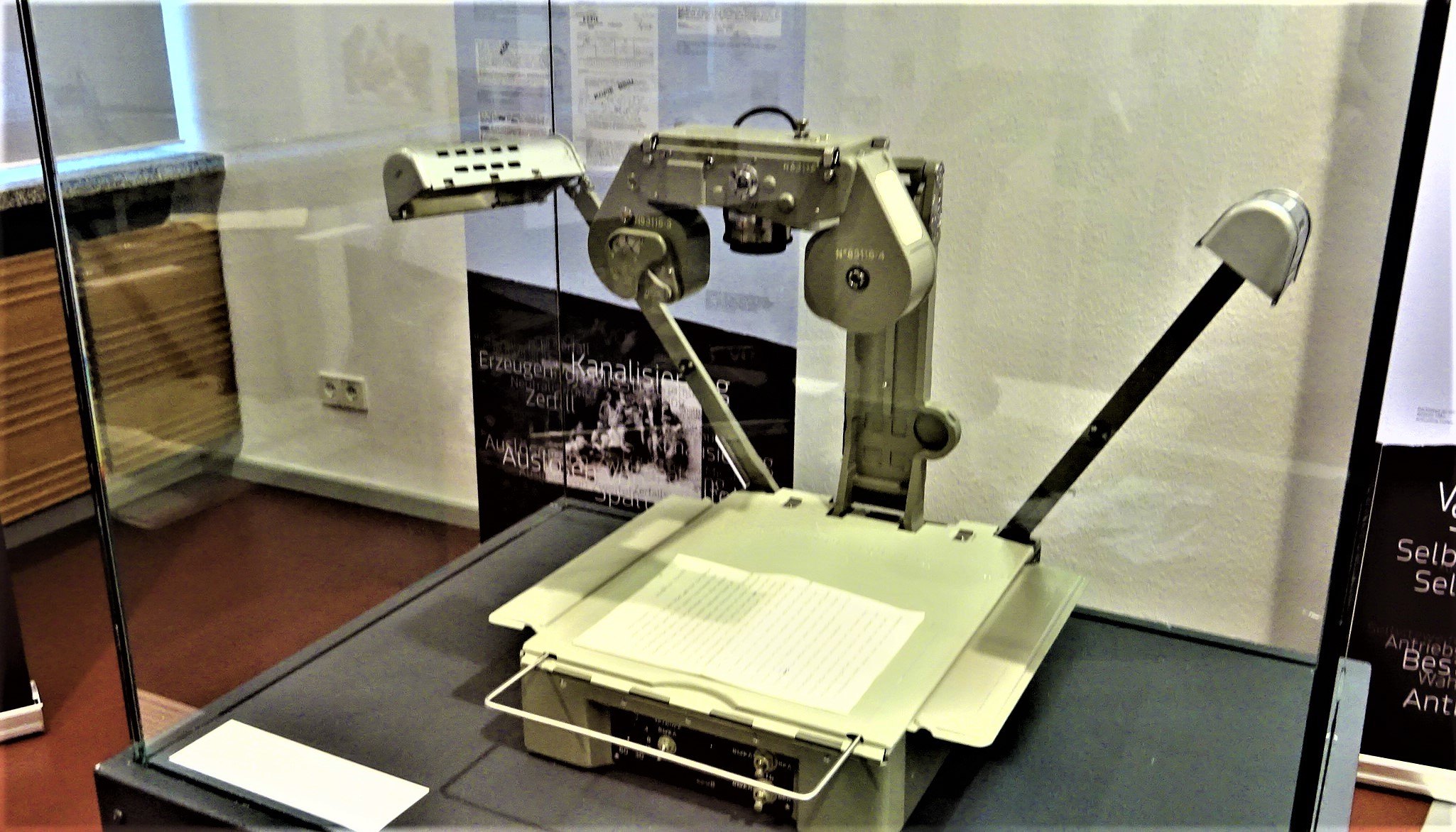

In der Leipziger Stasi-Gedenkstätte am Dittrichring wird gezeigt, wie damalige Übertragungstechnik nach dem Motto „Wir sind überall auf der Erde“ genutzt wurde, um die Bevölkerung zu überwachen.

Geräte aus der Stasi-Giftküche zeigen im Stasi-Museum an der Ruschestraße in Berlin-Lichtenberg, wie Briefe und Pakete nahezu unmerklich geöffnet, fotografiert und verschlossen wurden. Massenhaft wurden auch Briefe an westliche Rundfunk- und Fernsehsender abgefangen.

Fotos/Repros; Caspar

Als die Postverteilung im alten Berlin noch in den Kinderschuhen steckte, gab es heftige Kritik über den sorglosen Umgang mit Briefen und wie lange sie unterwegs sind. Sicherheitshalber trug man sie selber aus oder schickte die Dienerschaft mit einem Brief zum Empfänger, denn man wusste, dass die im Laden bei Kleinhändlern aufgegebenen Briefe nicht in jedem Fall befördert wurden, sondern tage-, manchmal wochenlang irgendwo zwischen Heringen und sauren Gurken liegen blieben. Um zu vertuschen, dass sie nicht befördert wurden, hat man sie manchmal verbrannt. Zwar hatten die sogenannten Briefannahmestellen ein Schild mit dem preußischen Adler und einem Posthorn an der Tür. Doch im Inneren war nichts als Faulheit und Desinteresse zu spüren, wie es in Berichten aus dem 19. Jahrhundert heißt.

„Einer der Lehrlinge des Heringskrämers nahm den Brief mit einer empörenden Gleichgültigkeit in eines seiner schmierigen Krebsscheren und schleuderte ihn über ein offenes Fass Butter hinweg zwischen der damals noch üblichen, auf dem Ladentisch stehenden Sirup Kanne und einer größeren Ölkruke hindurch nach dem am Fenster postierten Laden“, heißt es in Heinrich Rollers Buch „Humoristische Erinnerungen aus dem alten Berlin“ (Neuruppin 1884). Damit ein nicht beförderter Brief nicht zum Verräter und Ankläger wird, hat man ihn verschwinden lassen. „Auch beim Geschäftsumzug eines solchen Krämers mag sich beim Abrücken der Ladeneinrichtung mancher Brief noch vorgefunden haben, der schon vor Jahren hätte bestellt sein müssen. Auch soll es manchmal vorgekommen sein, dass die ,Stadtpostexpedition' in die Hände eines Briefmarders gelangt war, und ein alter Uhrmacher der damaligen Zeit soll ein ganz besonders Wohlgefallen an Briefen und an den gegenseitigen Mitteilungen anderer Leute gehabt haben. Er wusste auf diese Weise viel über seine Mitbürger und wollte immer noch mehr wissen; so sehr interessierten ihn die Angelegenheiten anderer Leute. Sein Talent im Öffnen und Wiederverschließen resp. Verschwindenlassen der bei ihm aufgelieferten Briefe soll erstaunlich gewesen sein.“ Als er sich einige Zehntalerscheine aufhob, bekam er Ärger. Als Uhrmacher wohl wissend, was die Glocke geschlagen, sei er verschwunden.

Spitzel und Beobachter im Einsatz

Natürlich interessierte sich die Polizei dafür, was per Post verschickt wurde. Sie unterhielt ein Heer von Spitzeln und Beobachtern und war gut über die Gedanken und Wünsche der Menschen informiert. Ernst Dronke schreibt in seinem Buch „Über Berlin“ (Frankfurt am Main 1846), was an Orten, wo eine große Menge versammelt war, zu sehen und zu hören war und was „missliebige“ Schriftsteller und Vereine tun, denken und planen, sei genau von Polizeispitzeln registriert worden. „Diese Leute mögen das, was sie gehört und oft auch, was sie nicht gehört (haben), ihren Vorgesetzten hinterbringen. Denn ihre Stellung erheischt deutliche Beweise ihrer Ergebenheit; die Polizeibehörde mag über die Meldungen und missliebige Personen Buch führen, um bei besonderen Gelegenheiten gegen diejenigen einzuschreiten, von welchen sie glaubt, dass sie den willkürlichen Präventivmaßregeln verfallen zu können.“ Unter den Postbeamten gebe es Leute, so berichtet Dronke weiter, die von der Polizei besoldet und verpflichtet sind, Briefe mit „verdächtigen“ Adressen zu separieren, um sie in einem „Schwarzen Kabinetts“ heimlich mit besonderen Werkzeugen zu öffnen, abzuschreiben und zu exzerpieren, vorsichtig neu zu verschließen und weiter zu befördern.

Vor ihrer Einführung am 1. Oktober 1869 galt die Postkarte noch als „unanständige Form der Mitteilung auf offenem Postblatt“; dessen ungeachtet trat sie, einen Nerv der Zeit treffend, schon bald ihren Siegeszug in Preußen, Deutschland und der Welt an. Das auf beiden Seiten beschreibbare, mit einer Marke versehene Pappblatt erfüllte den Wunsch der Menschen nach schnellem und einfachem Informationsaustausch. Vergessen waren schon bald Befürchtungen, Postboten und neidische Nachbarn könnten die Karten mitlesen und Informationen gegen die Absender und Empfänger verwenden.

Stasi wollte alles wissen

Bald schon kam die Bildpostkarte auf, die Stadt- und Gebäudeansichten und weitere Motive mit denen man einen kurzen Gruß und dem Hinweis verschickte, dass man an die Lieben zuhause gedacht hat. Auf ihnen sind Landschaften, Schlösser und Denkmäler, aber auch Restaurants und Hotels zu sehen. Hinzu kamen Scherzpostkarten und solche, mit denen man einander Gesundheit und und am Jahreswechsel immer einen vollen Geldbeutel wünschte. Das Berliner Museum für Kommunikation besitzt eine Sammlung von etwa 200 000 Postkarten und hat ihnen vor einigen Jahren eine interessante Ausstellung gewidmet.

Ein Jahrhundert später waren die eingangs erwähnten Schnüffelmethoden unter den Nationalsozialisten und bei der Staatssicherheit in der DDR viel komplexer, technisch ausgereifter und in der.Konsequenz auch weitaus gefährlicher, ja lebensgefährlicher als noch unterm preußischen Adler. Erst nach dem Ende der DDR wurde öffentlich, dass es ein ausgeklügeltes System der Post- und Telefonkontrolle gab. Das gesetzlich festgelegte Postgeheimnis wie andere Vorschriften waren keinen Pfifferling wert; man konnte sich auf nichts und niemand verlassen. Da die Stasi alles, aber auch wirklich alles wissen wollte, wurden von ihr Millionen Briefe und Pakete geöffnet beziehungsweise Telefongespräche abgehört. „Das besprechen wir lieber nicht am Telefon“ war eine gängige Redewendung, die vor einigen Jahren auch das Motto der Ausstellung „Ein offenes Geheimnis“ des Berliner Museums für Kommunikation war.

Verdächtiges Knacken in der Telefonleitung

Innerhalb der DDR wurde der Postverkehr von Tausenden als Postangestellte getarnten Stasi-Mitarbeitern in hermetisch abgeriegelten Räumen der Deutschen Post überwacht. Mehr noch unterlagen alle Arten von Kommunikation mit der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland einer lückenlosen Kontrolle, die kaum zu überlisten war. Alles, was mit Briefen, Karten und Telefonaten zu tun hatte, wurde in den MfS-Abteilungen M (Postkontrolle) und 25 (Telefonüberwachung) überwacht. Das berüchtigte Knacken in der Leitung war allgegenwärtig, man bediente sich einer Art Sklavensprache, um Botschaften verschlüsselt auszutauschen. Grundsätzlich wurde alles, was irgendwie von der Norm abwich oder verdächtige Adressen, z. B. an westliche Radiosender oder an Prominente, beziehungsweise fingierte Absender hatte, untersucht und häufig auch einbehalten. Dies nicht nur um Straftaten vorzubeugen oder solche, die man dafür hielt, sondern auch zu wissen, wer was denkt. Mitgeschickte Lebensmittel und Textilien gingen oft weiter an die Schnüffler und deren Vorgesetzte. Verurteilt wegen Bruch des Postgeheimnisses wurde niemand, obwohl es nach 1990 zu Prozessen kam. Angeblich habe kein Stasi-Schnüffler gegen das in der DDR geltende Recht verstoßen.

1. August 2025