Bechers späte Einsicht - DDR-Dichter

und Kulturminister lobte 1953 Stalin und distanzierte sich schon bald von ihm

Das von Fritz Cremer geschaffene Denkmal des

Dichters steht seit 1960 im Bürgerpark in Berlin-Pankow. Der Schlüsselsatz in

der Becher-Hymne, in den frühen 1950er Jahren noch auf Plakaten propagiert,

wurde während der Honecker-Ära nicht mehr geduldet.

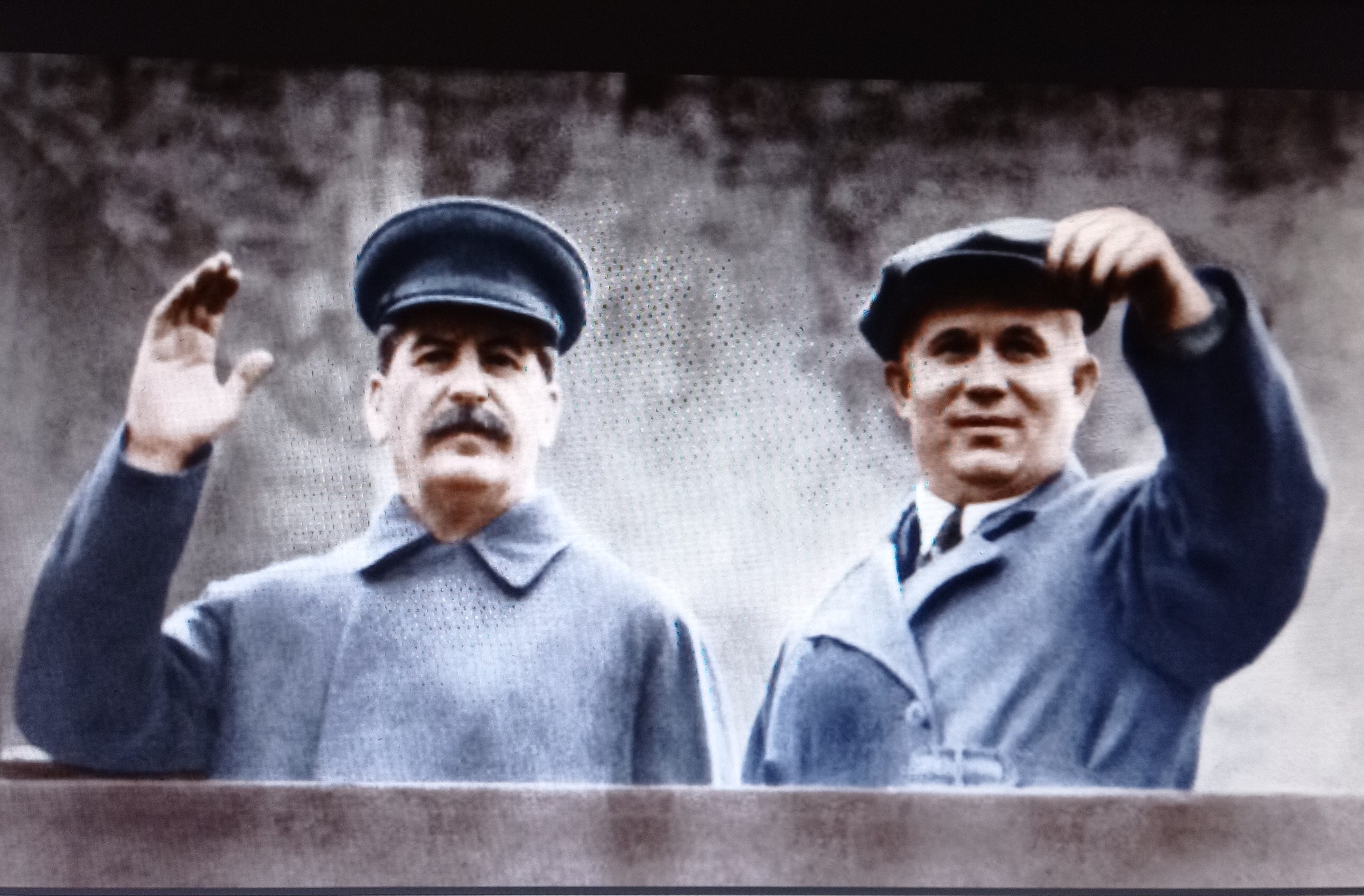

Nikita Chruschtschow, einem der engsten

Vertrauten von Stalin, fiel 1956 die Abrechnung mit dem „Genossen Gott“ zu.

Seine Geheimrede blieb nicht lange geheim. SED-Chef Walter Ulbricht, hier sich

mit Stalin und Mao Tse-tung bei einer Kundgebung selbst beklatschend,

unterdrückte ohne Erfolg die 1956 in Moskau verkündeten Enthüllungen.

Die ostdeutsche Propaganda lobte Stalin über den

grünen Klee und schrieb ihm übersinnliche, ja gottähnliche Eigenschaften zu.

Sein Tod 1953 wurde tagelang betrauert. Als 1956 auf dem XX. Parteitag der

KPdSU in vorsichtiger Form Stalins Verbrechen angesprochen wurde, herrschte in

der DDR eisiges Schweigen. Der Stalinist Walter Ulbricht und Genossen bekamen

es nicht fertig, ernsthaft ihrem Idol abzuschwören.

Wo Stalin ist, da sind Frieden, Glück, Wohlstand

und Zukunft, trommelte die kommunistische Propaganda. Eine in England gedruckte

Spottschrift zeigt in der Art des „Struwwelpeter“, wie Stalin Nazibonzen im

Tintenfass versenkt.

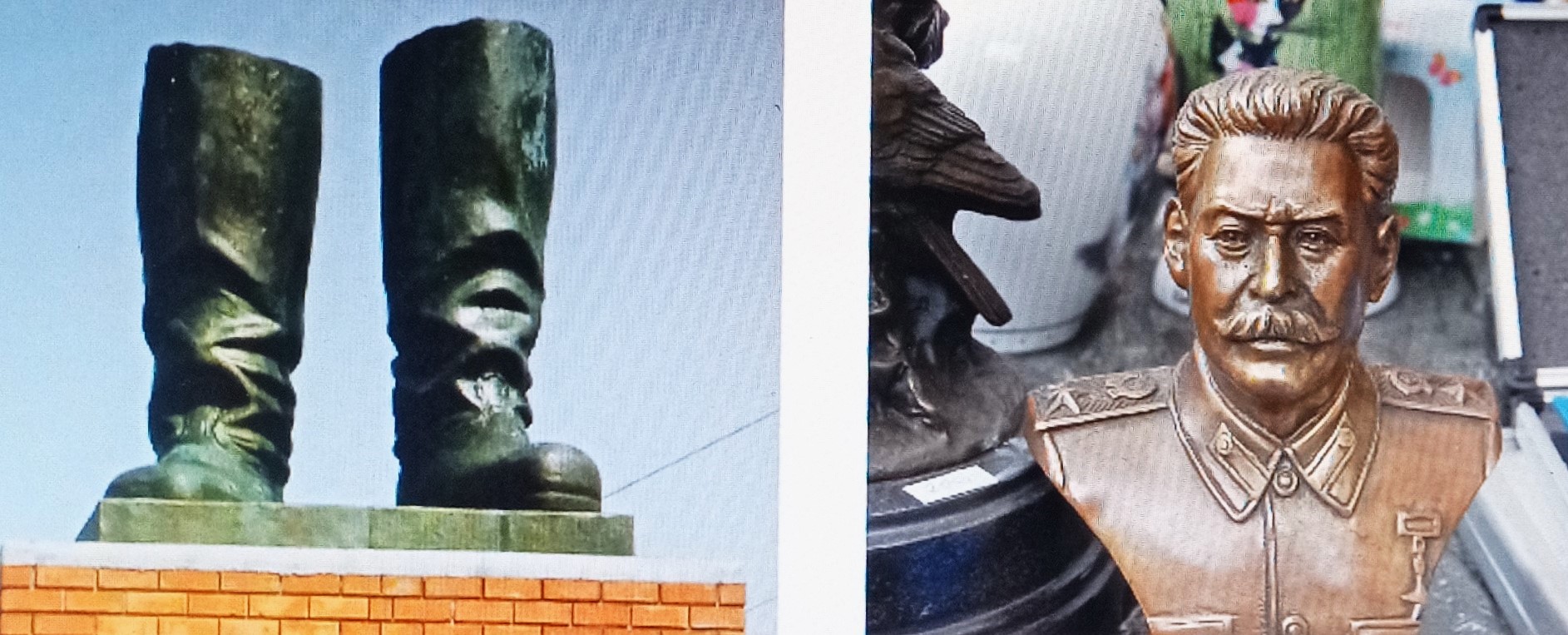

In der Sowjetunion wurden 1956 und danach überall

Stalin-Bilder abgehängt. Vom riesigen Stalin-Denkmal in Budapest blieben nur

die Stiefel übrig, die man wie zum Hohn auf einen Sockel gestellt hat.

Stalinbüsten und andere Andenken an eine finstere Zeit sind auf manchen

Trödelmärkten zu haben.

Die Wut der Ungarn über Stalins Verbrechen und die

seiner Getreuen entlud sich in Ungarn in einem Aufstand in Ungarn, der 1956 von

sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde und viele Tote forderte.

Fotos/Repros: Caspar

Der Dichter Johannes R. Becher (1891-1958) ist uns

heute, wenn überhaupt, nur nur noch als Autor der DDR-Hymne mit der

Anfangszeile „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt“ bekannt. Das

Lied wurde zum erstenmal in Berlin am 6. November 1949 anlässlich einer

Festveranstaltung zum 32. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gesungen

und soll vom Publikum ergriffen und begeistert aufgenommen worden sein. Der vom

SED-Politibüro genehmigte Text kennzeichnete treffend die Aufbruchstimmung nach

dem Zweiten Weltkrieg. Aber schon der nächste Satz „Lasst und dir zum Guten

dienen, Deutschland einig Vaterland“ war Jahre später angesichts der

Abgrenzungspolitik in der Honecker-Ära zwischen 1971 und 1989 politisch nicht

mehr erwünscht. Deshalb hat man die Hymne nicht mehr gesungen, sondern nur noch

vom Orchester gespielt. 1989/90 wurde die Zeile „Deutschland einig Vaterland“

von Bürgerrechtlern skandiert und alsbald am 3. Oktober 1990 durch den Beitritt

der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ersehnte Realität.

Johannes R. Becher hatte in seinem Moskauer Exil während der Nazizeit

zahlreiche Deutschland-Dichtungen verfasst und war als Kulturpolitiker in der

DDR mitverantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der von der SED

gelenkten Kulturpolitik und der mit ihr verbundenen staatlichen Zensur. Für die

im Westen „Ruinenwalzer“ genannte Hymne schrieb Becher mehrere Textentwürfe,

die nach eigenem Bekunden von jeder Gemüsefrau verstanden werden sollte.

Zunächst war der Komponist Otmar Gerster mit der Vertonung beauftragt. Doch

dann traf Becher in Warschau Hanns Eisler, der eine Melodie vortrug, die dem

Dichter gefiel. In Ost-Berlin fand bald darauf in Anwesenheit von SED- und

FDJ-Funktionären ein Wettstreit zwischen beiden Komponisten statt, den Eisler

gewann. Bei Gersters Vertonung hatte man hymnisches Pathos vermisst. Becher und

Eisler wurden für ihr gemeinsames Werk 1950 mit dem Nationalpreis, der höchsten

DDR-Auszeichnung für Künstler und Wissenschaftler, ausgezeichnet. In der

Bundesrepublik wurde behauptet, Eisler habe mit den ersten Noten den Song von

Peter Kreuder „Good bye, Jonny!“ plagiiert, den der Schauspieler Hans Albers in

dem deutschen Abenteuerfilm „Wasser für Canitoga“ von 1939 gesungen hatte. Der

Streit verlief im Sande und ist heute kaum noch bekannt.

Becher und andere flinke Reimeschmiede nahmen

den Tod des sowjetischen Staats- und Parteiführers Josef Stalin am 5. März 1953

zum Anlass, ihn als weisen Führer des Weltproletariats, siegreichen Feldherrn

über Hitlerdeutschland, Erbauer des Kommunismus auf einem Sechstel der Erde,

wie man damals sagte, und treusorgenden Landesvater zu verherrlichen. Wenn man

heute Bechers langes Gedicht „Danksagung“ liest und die Lieder hört, die damals

bei politischen Veranstaltungen und Festivals Stalin zu Ehren gesungen wurden,

muss man sehr an sich halten um nicht zu lachen. Sie waren aber ernst, ja

todernst gemeint, und wer sich damals über die Elogen lustig machte, bekam es

mit der Sowjetmacht und ihren ostdeutschen Ablegern zu tun.

Was einmal gedruckt ist, kann nicht mehr getilgt

werden, es kursiert und bleibt präsent. Und so mögen sich einige um Stalins

literarische Vergöttlichung bemühte Schreiber schon bald ihrer Worte geschämt

haben, nachdem ihr großes Vorbild nach seiner Entlarvung 1956 auf dem XX.

Parteitag der KPdSU in Moskau durch Nikita Chruschtschow nicht mehr en vogue

war. Becher beschrieb 1953, wie Stalin mit Marx und Engels durch Stralsund geht

und in Rostock die Traktoren überprüft, wie er die Betriebe an der Ruhr besucht

und mit Bauern spricht, wie sich in Dresden die Bilder einer Galerie vor ihm

verneigen. „Mit Lenin sitzt er abends auf der Bank, / Ernst Thälmann setzt sich

nieder zu den beiden. / „Und eine Ziehharmonika singt Dank, / Da lächeln sie,

selbst dankbar und bescheiden“. Stalin, der Lenin unserer Zeit, wie man sagte,

ist überall, auch in Westdeutschland, das eines Tages von seinen

imperialistischen Unterdrückern befreit sein wird, lautet die Botschaft dieses

„Danksagung“ genannten Becher-Gedichts, das mit dieser Strophe endet: „Und kein

Gebirge setzt ihm eine Schranke, / Kein Feind ist stark genug, ihm zu

widerstehn / Dem Mann, der Stalin heißt, denn sein Gedanke / Wird Tat, und

Stalins Wille wird geschehn“. In schaler Erinnerung bleibt Bechers Vorstellung,

dass die Fluten des Rheins und der Kölner Dom von Stalin erzählen. „Und durch

den Schwarzwald wandert seine Güte / Und winkt zu sich heran ein scheues Reh“.

In diesem Stil schwangen sich auch andere von

der Partei ermunterte und mit Wohlwollen honorierte Lyriker wie Stephan Hermlin

und Kuba zu schwülstigen Höhenflügen auf. In einer seinerzeit intonierten Hymne

findet sich dieser Refrain „Stalin führte uns zu Glück und Frieden, /

Unbeirrbar wie der Sonne Flut. / Langes Leben sei Dir noch beschieden: /

Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.“ Louis Fürnberg schrieb in seinem Lied über die Partei, die immer

recht hat: „Der das Leben beleidigt, / Ist dumm oder schlecht. / Wer die

Menschheit verteidigt, / Hat immer recht. / So, aus Leninschem Geist, / Wächst,

von Stalin geschweißt, Die Partei - die Partei - die Partei.“ Den Hinweis auf

Stalin wollte man nach 1956 nicht stehen lassen, weshalb die Zeile „So, aus Leninschem Geist, wächst zusammengeschweißt, die

Partei, die Partei, die Partei.“ Wie schnelle Dichter waren auch

bildende Künstler dabei, das Bildnis ihres Übervaters zu verbreiten. Ihre

Gemälde, Denkmäler und Büsten landeten schon bald auf dem Müllhaufen der Geschichte.

Zwar wurde in der Sowjetunion mehr oder weniger

deutlich über den „Personenkult“ um Stalin gesprochen, mit dem seine Verbrechen

und Fehleinschätzungen umschrieben wurden. Aber eine klare Abrechnung war erst

im Zeichen der nach 1985 von Michail Gorbatschow ausgerufenen Politik von

„Glasnost und Perestroika“ (Offenheit und Umbau) möglich. In der DDR hüllte

sich die Parteiführung in Schweigen, sprach von Entgleisungen und von

Personenkult rund um den bis dahin hymnisch verehrten Genossen Stalin. Erst

1961 entschloss sie sich, Stalinstadt in Eisenhüttenstadt umzubenennen, während

die Berliner Stalinallee den Namen Karl-Marx-Allee erhielt und das dort vor

einer Sporthalle aufgestellte Stalindenkmal abgebaut wurde. Angeblich sollen

aus der Bronze Figuren für den Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde gegossen

worden sein.

Zu Bechers Ehrenrettung sei gesagt, dass er

gegen Ende seines Lebens tief in seinem Innersten mit Stalin und seinen eigenen

Genossen haderte. Vom SED-Chef Walter Ulbricht zum Staatsdichter und größten

deutschen Dichter der Gegenwart hochstilisiert, war dem am 11. Oktober 1958

Kulturminister kein „schweigendes Begräbnis“ auf dem Dorotheenstädtischen

Friedhof in Berlin vergönnt, wie er es gewollt hatte, sondern eine prunkvolle,

sich über Tage hinziehende Totenehrung, durch die sich Ulbricht als sein angeblich

bester Freund in Szene setzte. Zehn Jahre nach dem von Becher befürchteten

„Leichenfirlefanz und Mummenschanz“ wurde die Verfilmung der DEFA von Bechers

autobiographisch gefärbtem Roman „Abschied“ aus den Kinos genommen worden, weil

er nicht ins Bild passte, das sich die SED- und Staatsführung von „ihrem“ Hans

machte.

Bei zahlreichen nationalen und internationalen

Sportereignissen sowie anderen offiziellen Gelegenheiten war die Hymne nach der

Ablösung von Walter Ulbricht als Partei- und Staatschef nur noch ohne jenen von

der DDR-Führung als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Text zu hören. Angesichts

der von Erich Honecker praktizierten Abgrenzungspolitik konnte man unmöglich

die Vision von „Deutschland einig Vaterland“ singen. Einen neuen Wortlaut in

Auftrag zu geben oder eine ganz neue, den veränderten Gegebenheiten Rechnung

tragende Hymne schaffen zu lassen, hat sich das Honecker-Regime offenbar nicht

getraut.

Der Kommunist und Dichter Johannes R. Becher, der in

der Sowjetunion Stalins „Großen Terror“ überlebt hatte , kam nach dem Zweiten

Weltkrieg aus dem Moskauer Exil in die Sowjetische Besatzungszone

beziehungsweise ab 1949 der DDR, wo er eine steile politische Karriere

startete. Er kam zu der Erkenntnis, dass er in Stalin einem falschen „Gott“

gehuldigt hatte, war aber nicht so mutig, dies auch öffentlich und in klaren

Worten zu sagen. Er strich zwei Absätze aus den ihm zur Korrektur vorliegenden

Buches „Bemühungen - Reden und Aufsätze“, in dem er sein Bedauern über eigene

Verfehlungen in Bezug auf Stalin ausdrückte. Als Kulturminister dürfte Becher

den Wortlaut der Rede von Chruschtschow über den Diktator und Massenmörder

gekannt haben. Mit Blick auf die 1956 in der Sowjetunion begonnene

Entstalinisierung schrieb er: „Gewisse Ereignisse in letzter Zeit haben mir ein

Thema wiedergegeben, auf das zu verzichten mir nicht nur schwer gewesen wäre ,

sondern dessen Verzicht mir auch als Lebens Lüge hätte vorgeworfen werden

können , und darum bin ich dankbar, dass diese Ereignisse eingetroffen sind,

trotzdem...“ Für Becher war es ein Grundirrtum seines Lebens, dass der

Sozialismus die menschliche Tragödie beendet. Er erkannte einerseits darin eine

gleichsam kleinbürgerliche spießerhafte, idyllisch Auffassung vom Sozialismus

und andererseits das nur allzu beflissene Bestreben, das sozialistische

Experiment mit einer Apologetik zu umgeben, also mit allen Mitteln zu

verteidigen.

1956 hatte Becher den vierten Band seiner „Bemühungen“

dem Aufbau Verlag Berlin übergeben, kurze Zeit nach Chruschtschows Enthüllungen

über die Verbrechen von Stalin. Bevor das Buch ein Jahr später gedruckt wurde,

strich Becher sieben Absätze aus den Fahnenkorrekturen. Die Streichungen

erschienen erst 1980 in der Zeitschrift „Sinn und Form“ (Heft 3/1980). Dass sie

in der Ära Honecker veröffentlicht wurden, ist erstaunlich und hat vielleicht

mit einer kurz Zeit der Liberalisierung der Zensur zu tun. In seinem

ungewöhnlichen Bekenntnis rang Becher um jedes Wort. In ihm sei der Konflikt

offen ausgebrochen, in dem er sich, „nur wenigen Menschen erkennbar, jahrelang

verzehrte“. Er müsse nicht mehr schweigen, und er brauche nicht das Gefühl zu

haben, weiterhin mitschuldig zu werden dadurch, dass er schweigt. Es gelte, nur

noch die Sprache zu finden , um all das Ungeheuerliche beredt zu machen und

wiedergutzumachen, was er, Becher, durch Schweigen mitverschuldet hat. Er wolle

nicht weiter Schuld auf sich laden, aber jene unendliche Schulden wenigstens zu

einem winzigen Teil abzahlen und sich auch nicht durch irgendeine Hintertür aus

dem Leben hinausschwindeln wie jene, die schon immer „dagegen waren“, womit der

Personenkult und um Stalin und seine Verbrechen gemeint waren. Es ist so, als

habe mit dem Sozialismus die menschliche Tragödie in einer neuen, ganz und gar

bisher ungeahnten und von uns noch nicht zu

übersehbaren Form ihren Anfang genommen, schrieb Becher weiter. Das schlug

allen Prognosen und Verheißungen der „führenden Genossen“ ins Gesicht, die eine

Welt des Wohlstandes, des Friedens, der Freiheit und des Glücks an die Wand

malten und von ihren Untertanen verlangte, dass man ihren Worten ohne Murren

folgt.

Becher Bewertungen konnten der SED- und Staatsführung nicht behagen. Sie

durften nicht an die Öffentlichkeit dringen. Der Dichter und Politiker wusste,

wie „Abweichler“ behandelt werden, weshalb er seine verklausulierte, aber für

alle verständliche Kritik aus dem fast fertigen Buch entfernte, aber irgendwo

ablegte, so dass man sie später fand. Die SED- und Staatsführung vergoss 1958

Krokodilstränen an seinem Grab, obwohl sie wusste, dass der „teure Tote“ zu

Erkenntnissen gekommen war, die, wenn sie ans Tageslicht gelangt wären, einen

Schatten auf das strahlende Bild werfen würden, das von ihm in „linientreuen“

Nachrufen und posthumen Ehrungen gemalt wurde. Dieser Schatten hätte auch ihr

Bild als Vorkämpfer des wissenschaftlichen Sozialismus verdunkelt. Bechers späte Einsicht steht in den Geschichtsbüchern nur als

Fußnote, aber immerhin hat es sie gegeben, wenn auch sehr vorsichtig formuliert

und ohne Nennung irgendwelcher Politikernamen. Andere waren mutiger und wurden,

sofern die Kommunisten Zugriff auf sie hatten, verfolgt und bestraft.

28. August