„Linke Tasche - rechte Tasche“

Preußens Könige erließen kuriose Steuern, ihre Untertanen ließen sich beim Bezahlen viel Zeit

Friedrich III. reichte sein kurfürstlicher Titel nicht aus, er wollte unbedingt König werden und setzte sich am 18. Januar 1701 in Königsberg die Königskrone auf, die im Schloss Charlottenburg ohne den Edelsteinbesatz gezeigt wird. Vor dem Palast steht als Bronzeabguss das von Andreas Schlüter geschaffene Denkmal des prunksüchtigen Herrschers.

Je nach Stellung auf der gesellschaftlichen Stufenleiter war eine unterschiedlich hohe Kopfsteuer zu entrichten. Kurfürst Friedrich III. beziehungsweise König Friedrich I. legte tausend Taler in die Kasse, bezahlt wurde auch mit Groschenstücken.

Kurfürst Friedrich III. krönte sich am 18. Januar 1701 in Königsberg zum König in Preußen und verprasste für den dabei entfalteten Prunk mehrere Millionen sauer verdienter Taler seiner Untertanen.

Da die Kontrolleure nicht für umsonst arbeiteten, verschwand ein Teil der Einnahmen als Lohn in den Taschen der Kaffee- und Weinschnüffler und der Visitatoren an den Stadttoren.

Im Kunstgewerbemuseum Schloss Köpenick ist das aus vergoldetem Silber gefertigte Silberbuffet aus dem Rittersaal des Berliner Schlosses aufgestellt.

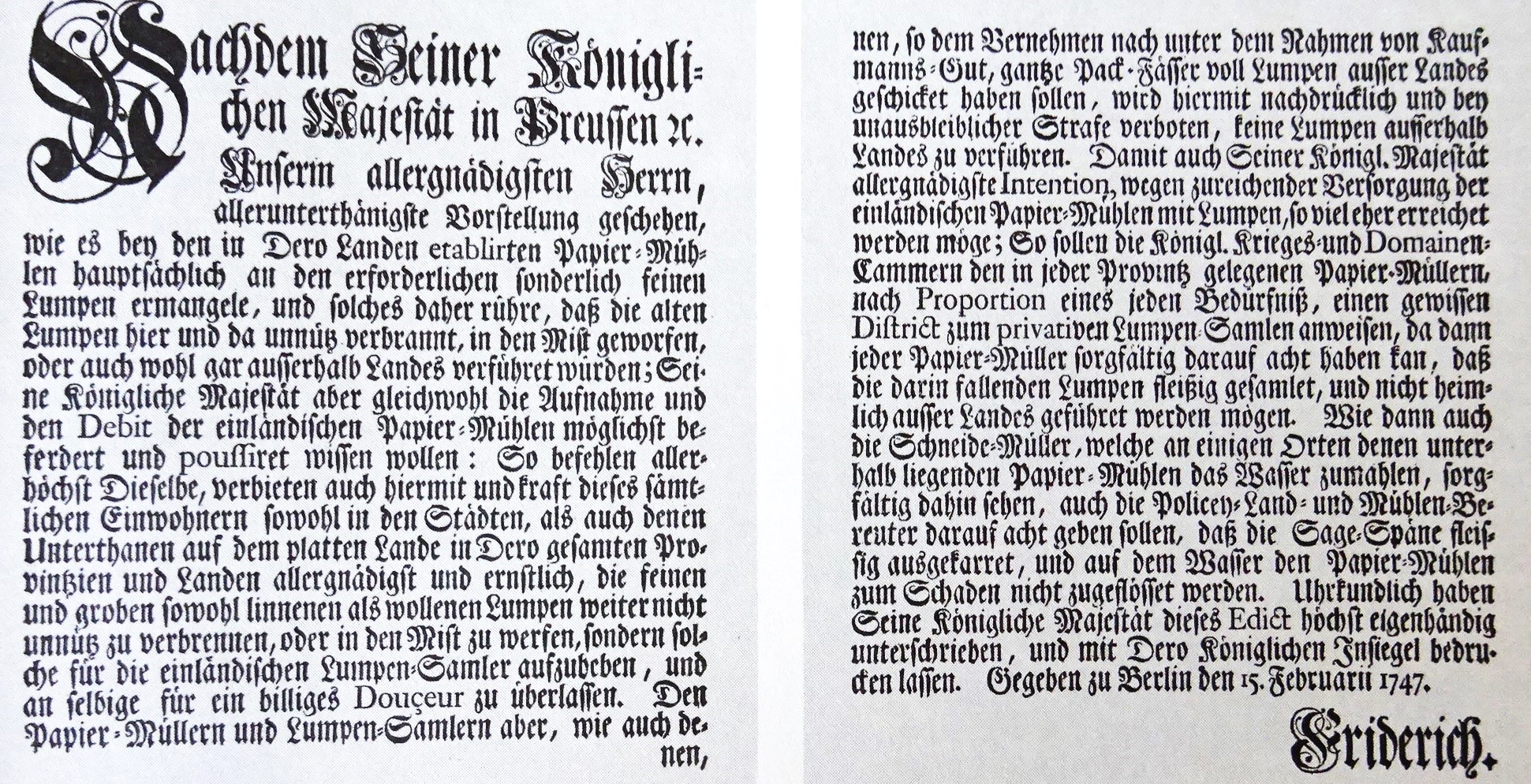

Die typisch preußische Regelwut äußerte sich in einer Flut von Edikten und Gesetzen. Hier geht es um das Sammeln von Lumpen und Papier, mit dem man die Einfuhr teurer Rohstoffe vermeiden wollte.

Fotos/Repros: Caspar

Steuern waren und sind ein heikles Thema. Die Kurfürsten von Brandenburg und Könige von Preußen waren wie andere Potentaten ihrer Zeit in ständiger Geldnot. Ihr als „märkische Streusandbüchse“ verspottetes Land gab, anders als das benachbarte Sachsen, nicht so viel an Steuern und Einnahmen her, wie sie für ihren Hofstaat und kostspielige Festlichkeiten, das stehende Heer und ihre Kriege sowie Bau- und Strukturmaßnahmen, ihre Kunstsammlungen und andere Luxusdinge benötigten. Die Gesundung und der Ausbau der Wirtschaft und des Handels halfen nur unzureichend, aus der Misere zu kommen. Eine andere Möglichkeit war die Erhöhung der Staatseinnahmen durch Steuern. Dazu mussten die Landstände gefragt werden, die aus dem Adel bestanden und nur widerwillig und nach langen Debatten die eine oder andere Steuererhöhung gestatten und sich nur geringe Abgaben verordneten.

Der König erklärte in einem Erlass, dass er unmöglich die Staatsfinanzen aus dem bisherigen Einnahmen bestreiten kann. Er fühle sich bemüht, „bei denen Uns an vielen Örtern abgehenden anderwärtigen Hilfe und Zuschubsmitteln auf einem modum extraordinarium (außerordentliche Maßnahme) und zwar auf eine Generalkopfsteuer bedacht zu sein, um Unseren Kriegsetat und Soldatesque zubehörigem Stande zu erhalten und davon noch weiter gute, auch itziger Zeit hoch nötige Dienste zu hoffen.“ Es wurde eine jährlich zu zahlende Kopfsteuer erlassen, die auch den Kurfürsten und seine Familie einschloss. Friedrich III. zahlte 1000 Taler, seine Gemahlen 5000 und die Prinzen noch weniger. Einem Grafen wurden 60 Taler, einem Schlosshauptmann, Baron und Prälaten 30 Taler, einem Ritter 20 und einem Bürgermeister zehn Taler abverlangt. Ärzte bezahlten neun und ein Wachmann einen Taler. Hingegen musste ein Scharfrichter, der in großen Städten gut zu tun hatte und verdiente, zehn Taler entrichten.

Hier einige Taler, dort ein paar Groschen

In der Debatte um die Steuerpflicht half es wenig, dass der Herrscher und seine Familie einige hundert Taler in den allgemeinen Topf entrichteten. Gemessen an seinem Vermögen und Einkommen und vor allem an dem, was er und sein Anhang mit vollen Händen für ihr Luxusleben zum Fenster hinaus warfen, war die für damalige Verhältnisse sehr beachtliche Summe nicht viel. Aber immerhin wurde auch die adlige Oberschicht besteuert. Als das Herrscherpaar seinen Anteil erhöhte, erntete es nur Hohn. Was der Monarch mit der einen Hand in den Staatssäckel legt, hole er sich nach dem Motto „Linke Tasche – rechte Tasche“ mit Zins und Zinseszins mit der anderen wieder herein, spotteten die Untertanen. Mit Gold- und Silberborten verzierte Gewänder zu tragen, kostete pro Jahr einen Taler, der Gebrauch von Kutschen und Chaisen war mit einer jährlichen Abgabe von 12 Groschen bis einem Taler belegt. Selbst für ihre Jungfernschaft - was immer man darunter verstand - mussten unverheiratete Mädchen und Frauen zahlen. Teuer konnte das Tragen von Perücken werden. Da Herren von Rang und Stand vor allem französische Perücken bevorzugten, waren sie Ziel fiskalischer Forderungen. Auf jeden importierten Haarschopf entfiel ein Viertel des Preises an die Staatskasse. In einem Dekret von 1698 hieß es: „Alle kurfürstlichen Zivil- oder Militärbediente, von den höchsten bis zu Sekretarien und welche diesen im Rang gleich sein, soll ein jeglicher jährlich zahlen 1 Thaler.“ Kurfürstliche Bediente, Magistratspersonen, Schreiber usw. waren mit 12 bis 16 Groschen in der Pflicht. 1702 wurde die Perückensteuer auf zwei Taler und 12 Groschen für alle königliche Beamten und Bedienen erhöht. Ausgenommen waren Lakaien, Prediger, Studenten, Schüler und Kinder unter 12 Jahren sowie Unteroffizier und Soldaten. Auch die Vergabe von Titeln und das Ausstellen amtlicher Papiere, denen ein Stempel aufgedrückt wurde, für den man einige Groschen zahlen musste, ließen sich die Hohenzollern gut bezahlen.

Armee schickte Soldaten als Eintreiber aus

Angesichts der immensen Staatsausgaben reichten die Kopfsteuer und weitere Abgaben nicht aus, zumal man sich bei der Zahlung viel Zeit ließ und die Kontrolle umständlich war. Deshalb wurden die Steuerpflichtigen immer wieder „ernstlich“ ermahnt, ihrer Pflicht nachzukommen. Um die lästige Steuer zu umgehen, bedienten sie sich auch unverzollter Perücken, weshalb zahllose Visitatoren an den Stadttoren jede einkommende Kiste nach dem Kunsthaar und anderen Luxusgütern durchsuchten. Nicht jeder war gewillt, die die Steuer zu errichten, und so musste die Regierung Militär als Eintreiber ausschicken.

Friedrich II., der Große, war der Enkel des ersten Preußenkönigs und eiferte diesem beim Erlass neuer Steuern nach. Auf ihn geht unter anderem die mit Visitationen in bürgerlichen Haushalten verbundene und ausgesprochen unpopuläre Kaffee- und Weinsteuer sowie der Zwangsverkauf von teuren Erzeugnissen der Königlichen Porzellanmanufaktur (KPM) an Juden zurück. Von ihnen konnten sich viele das weiße Gold mit der blauen Zeptermarke nicht leisten und verschuldeten sich, um sie im Falle einer Hochzeit oder dem Kauf eines Hauses bezahlen zu können. Wer sich weigerte, verlor den besonderen Schutz durch den König.

Akzise für die Kriegskasse

Neben den direkten Steuern gab es auch die indirekten, Akzise genannten Abgaben. Mit dieser Verbrauchssteuer wurden Grundnahrungsmittel wie Getreide und Mehl belegt. Friedrich II. sah in der Akzise den „zweiten Fonds der Kriegskasse“, und sie sei von allen Auflagen noch die billigste. Sie belaste keineswegs die Armen, behauptete der König, denn Brot, Fleisch und Bier müssten wohlfeil sein. „Sie trifft nur den Luxus der Wohlhabenden. Jede Provinz hat ihren Tarif, der für die Steuerbeamten maßgebend ist. Da aber die Akzise, wenn sie schlecht aufgelegt wird, den Handel und die Manufakturen schwer schädigen kann, so habe ich die Tarife ungefähr nach folgenden Grundsätzen verbessert: Freie Einfuhr für die Rohstoffe, die unsere Manufakturen verarbeiten, wie ausländische Wolle, Seide usw. Zollfreie Ausfuhr für alle bei uns hergestellten Produkte, um ihren Absatz im Ausland zu steigern und entsprechend mehr Arbeiter bei uns zu halten. Hohe Zölle auf ausländische Produkte und Fabrikwaren, die wir entbehren können, wie Tuche, Stoffe, Etamin (durchsichtiges Gewebe), Strümpfe, Hüte, Gläser, Spiegel, Tressen, Eisen- und Goldschmiedewaren usw., weil diese im Lande selbst angefertigt werden; auf Produkte wie ausländisches Getreide, Bier, Kaffee, Zimt, bestimmte Weine usw. Diese Ausgaben belasten nur die Wohlhabenden, verhindern stillschweigend die Ausfuhr von Geld und beleben die Manufakturen.“ Der König redete sich seine Steuerpolitik schön, die die „kleinen Leute“ mit geringem Einkommen vergleichsweise stärker belastete als die großen Vermögen. Aber das war nicht auf die Verhältnisse im 18. Jahrhundert beschränkt, denn das kennen wir heute auch.

7. August 2025