Mit einem Federstrich wurde vor 45 Jahren das Schicksal eines der bedeutendsten Barockschlösser Deutschlands besiegelt. Die Residenz der Markgrafen von Brandenburg-Schwedt war bei den Kämpfen Ende des Zweiten Weltkriegs stark zerstört worden, galt aber unter Fachleuten als wiederaufbaufähig, vergleichbar mit den Ruinen des Berliner beziehungsweise des Potsdamer Stadtschlosses. Der damalige SED-Chef und Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, auf dessen Konto die Beseitigung dieser und vieler anderer Bauten geht, meldete sich in seiner unnachahmlichen Weise so zu Wort: „Worin besteht also die Frage, Genossen? Die Frage besteht doch darin, dass wir in unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik außer an unseren Grenzübergängen keine Schlösser brauchen – ja? Und wenn wir schon Mauern benötigen, Genossen, dann keinesfalls Schlossmauern!“ Jeder wusste, dass Ulbrichts flapsige Anspielungen auf den Bau der Berliner Mauer einige Monate ernst gemeint waren. Und schon gingen örtliche Funktionäre daran, dem Befehl Taten folgen zu lassen.

Das im Zuge der kommunistischen Kulturrevolution beseitigte Schloss Schwedt wurde im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert nach Plänen von Cornelius Ryckwaert und weiteren Architekten für die Markgrafen von Brandenburg-Schwedt erbaut. Die Markgrafschaft war aus der Herrschaft Schwedt-Vierraden entstanden. Sie gehörte der zweiten der Kurfürstin Sophie Dorothea, der zweiten Gemahlin des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Sophie Dorotheas Ehrgeiz bestand darin, ihre Söhne, die keine Aussicht auf den brandenburgischen Thron hatten, standesgemäß zu versorgen. Herr über die Markgrafschaft Brandenburg-Schwedt war Philipp Wilhelm, ein Halbbruder des in Berlin und Potsdam residierenden Kurfürsten Friedrich III., der sich 1701 die preußische Königskrone zulegte und bis 1713 als Friedrich I. regierte. Die Erhebung zur Hauptstadt der relativ selbstständigen Markgrafschaft wirkte sich auf Schwedt segensreich aus. Die Existenz eines Hofes und die Einrichtung einer Garnison, aber auch die Ansiedlung von Hugenotten prägte die Stadt so nachhaltig, dass man sie auch heute noch „Perle der Uckermark“ nennt.

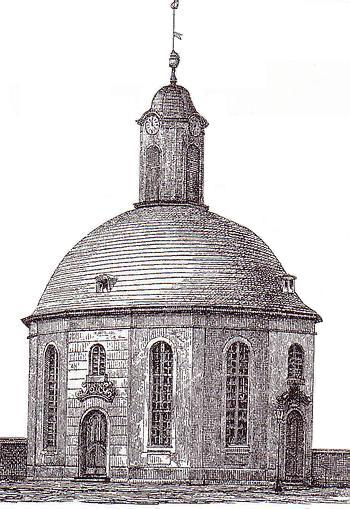

Von alledem war nach dem Zweiten Weltkrieg, an dessen Ende Schwedt zu 85 Prozent zerstört war, nicht mehr die Rede. Ziel war es, aus der Stadt eine, wie man sagte sozialistische Industriemetropole zu machen. Dem standen die Ruinen des Markgrafenschlosses und der Wohnhäuser von Angehörigen des markgräflichen Hofes im Weg. Also wurde abgerissen, doch das Wenige, was erhalten blieb, wurde in Ehren gehalten. So wurde die 1777 bis 1779 erbaute ehemalige Französische Kirche, bekannt nach dem Architekten auch als Berlischky-Pavillon, in einen Konzertsaal umgewandelt. Allerdings hat man die Sarkophage der Markgrafen Friedrich Wilhelm und Friedrich Heinrich, bei dessen Tod im Jahr 1788 die Schwedter Seitenlinie erlosch, in die Hohenzollerngruft des Berliner Doms geschafft, wo sie mit anderen Prunksärgen betrachtet werden können.

In der 1980 in zweiter Auflage im Ost-Berliner Henschel-Verlag veröffentlichten Dokumentation „Schicksale deutscher Baudenkmale im zweiten Weltkrieg“ wird das als symmetrische Dreiflügelanlage mit integrierter Schlosskirche gebildete Schwedter Schloss als „eines der Hauptbeispiele des nachschlüterschen Barock in Preußen“ erwähnt. Die Beschreibung des Außenbaues und der Inneneinrichtung sowie einige Fotos lassen ahnen, was durch jenen Abriss im Herbst 1961 verloren gegangen ist. „Die mit reichen Beständen an Möbeln und Gemälden ausgestatteten historischen Räume waren museal zugänglich. Außerdem befand sich im Schloss ein Jagdmuseum und zeitweilig das Schwedter Heimatmuseum“. Lapidar wird am Ende der Auflistung mitgeteilt „Beseitigung der Ruine im Oktober/November 1961“. Mehr war in der vom damaligen Institut für Denkmalpflege der DDR unter großen Mühen und nach Überweindung politischer Quertreibereien herausgegebenen Dokumentation nicht möglich. Den Hinweis, dass viele Abrisse politisch motiviert und ganz und gar unnötig waren, mussten sich die Autoren verkneifen, um nicht die Dokumentation über die Kriegs- und Nachkriegsverluste in der DDR zu gefährden.

Der Abriss von Schlössern und Herrenhäusern in der Sowjetischen Besatzungszone, der bald nach dem Zweiten Weltkrieg in Angriff genommen wurde, war in der DDR ein Tabu-Thema. Unter dem Vorwand, Steine, Dachziegel, Holz und anderes Baumaterial für Neubauernstellen gewinnen zu wollen, gaben der Parteivorstand erst der KPD, ab 1946 der SED und in ihrem Gefolge die Landesregierungen die Weisung heraus, möglichst viele Gutshäuser und dazugehörige Wirtschaftsgebäude zu schleifen. Offizielle Grundlage war der Befehl 209 der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) vom 9. September 1947. Doch es hätte dieser Weisung nicht bedurft, denn kommunistische Bilderstürmer vom Schlage eines Ulbricht waren auch so entschlossen, die „Reste des Junkertums“ mit Stumpf und Stiel auszurotten, was auch bedeutete, historische Bauten abzureißen oder abzufackeln.

Unter dem harmlosen Titel „Maßnahmen zur Wirtschaftseinrichtung der Neubauernwirtschaften“ hatte der sowjetische Marschall Sokolowski den ostdeutschen Landesregierungen den Bau von 37 000 Häusern in den Neubauernwirtschaften befohlen. Die Landesregierungen wurden beauftragt, den Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe und einzelnen Bauern „die ungehinderte Nutzung von Baumaterialien aus abzureißenden Kriegswerken und Einrichtungen, aus Gebäuden früherer Güter und Ruinen unwirtschaftlicher Gebäude“ zu gestatten. Führende Funktionäre verschanzten sich bei ihren Anordnungen hinter den Besatzern. So behauptete Brandenburgs Innenminister Bechler Ende 1948, der SMAD-Befehl 209 werde „von unseren deutschen werktätigen Menschen“ als Auftrag verstanden.

Vorbereitet und untermauert wurden die Hausabrisse durch eine massive Kampagne gegen Junker und andere „Volksschädlinge“. Die Hundertjahrfeier der Revolution von 1848 und der Herausgabe des von Karl Marx und Friedrich Engels verfassten „Kommunistischen Manifests“, aber auch Propagandakampagnen über den Bauernkrieg von 1525 boten Gelegenheit, Schreckensbilder über die Rolle des Adels in der Geschichte zu malen. Unterschiedslos wurden Angehörige der Aristokratie mit Raubrittern, Militaristen und Faschisten gleichgesetzt. Ihre Enteignung einschließlich der Vernichtung ihrer Gutshäuser feierte man als große historische Tat und wusste sich darin mit den sowjetischen Genossen einig, die Jahrzehnte zuvor die russische Oberschicht umgebracht hatte.

Da auf örtlicher Ebene immer wieder Fragen nach dem Sinn der Aktion gestellt wurden, bei der ja auch dringend gebrauchter Wohn- und Arbeitsraum zerstört wurde, fühlten sich führende Genossen zu Klarstellungen genötigt. Das Zentralsekretariat der SED wurde in einem von Walter Ulbricht und Anton Ackermann unterzeichneten Rundschreiben vom 31. März 1948 deutlich: „Der Abriss darf nicht nur unter dem Gesichtswinkel betrachtet werden, Baumaterialien für Neubauernsiedlungen zu gewinnen; viel wichtiger ist soweit als möglich die Spuren der Junkerherrschaft auf dem Dorfe zu vernichten“. Die praktische Arbeit wurde von den Landesregierungen und örtlichen Funktionären organisiert und als Friedenswerk angepriesen. „Bildet Einsatzgruppen für die Gewinnung von Baumaterialien aus den zum Abriss freigegebenen Herrenhäusern, Schlössern und Gutsgebäuden“, heißt es in einem Aufruf für eine „Solidaritätsaktion“ ankündigte. „Keiner darf abseits stehen! Die Sicherung der Bodenreform bedeutet die Sicherung unserer Ernährung“. Die Deutsche Verwaltung für Volksbildung forderte im Februar 1948 für die Aufnahme von Objekten auf Schutzlisten „äußerst strenge Maßstäbe“. Grundsätzlich erkannte die Behörde „eine weitgehende Beseitigung der ehemaligen Gutsanlagen als wirtschaftliche Keimzellen des ehemaligen Junkertums“ an.

Die SED-Spitze sah die Nutzung von Schlössern als Kommandanturen und Sanatorium, Bürgermeisterei und Büro, für Wohnzwecke oder als Kulturhaus nur als vorläufig an. Ziel war es, den zum „Müllhaufen der Geschichte“ erklärten Bestand bis auf einige weltbekannte Anlagen zu liquidieren, koste es, was es wolle. Die Vernichtung umfasste auch das Inventar, so weit es nicht bereits von der Roten Armee requiriert oder von den Ortsansässigen zu Hause als Möbel, Wandschmuck oder Brennholz verwendet wurde. In verschiedenen Fällen wurde Kulturgut gleich im Gutshof verbrannt, manchmal aber auch in Depots und Museen geschafft. Es hat allerdings auch Fälle gegeben, wo Einheimische unter Lebensgefahr wertvolle Dinge an sich nahmen und sie später an die Behörden abgeliefert haben. Sonst wäre noch mehr verloren.

Helmut Caspar