Hugenottenmuseum lädt zum Besuch

Nach 250 Treppenstufen hat man vom Turm des Französischen Doms einen wunderbaren Blick auf Berlin

Der Französische Dom mit dem auffälligen Turm aus der Zeit Friedrichs des Großen wurde in den vergangenen Jahren saniert und technisch ertüchtigt. Die Kosten beliefen sich auf fünf Millionen Euro. Geschmückt ist das Gotteshaus mit vollplastischen Figuren sowie Reliefs nach Entwürfen von Bernhard Rode und Daniel Chodowiecki.

Im Hugenottenmuseum werden ein Foto des im Zweiten Weltkrieg brennenden Turms und ein Rest der vergoldeten Figur auf der Spitze gezeigt, die in den 1980er Jahren rekonstruiert und wieder aufgesetzt wurde.

Das Relief im Eingangsbereich des Hugenottenmuseums zeigt, wie man sich im späten 19. Jahrhundert die huldvolle Aufnahme der französischen Glaubensflüchtlinge 1685 durch Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg vorstellte.

Leben und Werk des Maler und Grafikers Daniel Chodowiecki werden im Hugenottenmuseum ausführlich gewürdigt. Der Vielbeschäftigte war ein Familienmensch und hat sich auf der farbigen Grafik zeigt ihn und seine Familie bei einer "Wallfahrt nach Französisch-Buchholz", die allerdings 1775 ins Wasser fiel, weshalb der Künstler dieses Blatt zum Trost schuf.

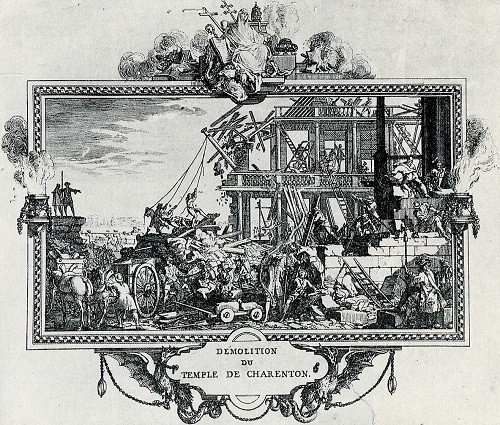

Die Hugenotten wurden unter Ludwig XIV. so drangsaliert, dass sie sich zur Flucht entschlossen. Der Kupferstich zeigt die Zerstörung der Hugenottenkirche 1685 in Charenton.

Die Zuwanderer waren bei den Berlinern und den anderen Untertanen der Hohenzollern nicht gerade willkommen, denn man sah in ihnen doch Konkurrenten und Menschen, die ihnen die Arbeit streitig machen. Wie sie zum Aufschwung von Kultur, Wirtschaft und Lebensweise beitrugen und was alles produziert wurde, nimmt im Hugenottenmuseum breiten Raum ein.

Nach 250 Stufen hat man von der Aussichtsplattform einen wunderbaren Blick auf den Gendarmenmarkt, das Schinkelsche Schauspiel- und Konzerthaus, den Deutschen Dom und ganz allgemein auf die Berliner Innenstadt und darüber hinaus. Wer im Treppenhaus nach oben blickt, ist dem berühmten, ab und zu erklingenden Glocksnspiel ganz nahe.

Die Reliefs und Figuren sind Werke der Pariser Bildhauer Henri Bouchard und Paul Landowsky nach Entwürfen der Lausanner Architekten Monod, Laverrière, Taillens und Dubois. Hier wird der Empfang von Hugenotten durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gezeigt. (Fotos: Helmut und Hans-Jürgen Caspar)

Das durch den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), dem bis dahin mörderischsten Krieg aller Zeiten, stark geschwächte Kurbrandenburg gehörte zu den am dünnsten besiedelten und auch wegen fehlender Rohstoffe ärmsten Gebieten im römisch-deutschen Reich. Deshalb richteten die Kurfürsten von Brandenburg und ab 1701 Könige von Preußen ihr Augenmerk vor allem auf gut ausgebildete und vermögende Fremde. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm nahm unter dem Einfluss seiner aus den Niederlanden stammenden Gemahlin Luise Henriette von Oranien erst Niederländer und dann Franzosen auf. Im Edikt von Potsdam sicherte er 1685 den aus Frankreich vertriebenen Hugenotten "eine sichere und freye retraite" sowie Freundschaft und landesherrliche Zuwendung zu.

Bis zu 20 000 Franzosen kamen nach Berlin und in andere Städte der Kurmark. Die Reformierten oder, wie man auch sagte, die Hugenotten hatten sie ihr Land verlassen müssen, weil sie nicht bereit waren, in den Schoß der katholischen Kirche zurückzukehren, worauf sie schrecklichen Drangsalierungen durch Soldaten Ludwigs XIV. ausgesetzt waren. Zwanzig Jahre später konnte die 6000 Mitglieder umfassende Französische Gemeinde zu Berlin am 1. März 1705 ihre eigene Kirche feierlich eröffnen. Schlicht war das Gotteshaus auf dem Gendarmenmarkt gestaltet, gebaut nach den strengen Regeln der Reformierten ohne Bilder und Skulpturen. Bei der Weihe der Kirche erschienen Preußens König Friedrich I. und sein Hofstaat in Trauerkleidung. Gut einen Monat zuvor war die Gemahlin des Monarchen, Königin Sophie Charlotte, mit nur 37 Jahren gestorben.

Großartiger Stadtraum

Die Französischen Friedrichstadtkirche, die besser unter ihrem Namen Französischer Dom bekannt ist, wird für Gottesdienste, Konzerte und Vorträge genutzt, und sie beherbergt die Evangelische Akademie zu Berlin sowie das Hugenottenmuseum und sein Archiv. Der Turm mit einer vergoldeten Kuppelfigur stammt aus der Zeit Friedrichs des Großen. Mit ihm und dem in der gleichen spätbarocken Form errichteten Turm der Deutschen Kirche, genannt Deutscher Dom, verlieh der Monarch um 1785 dem Stadtraum eine großartige Gestalt. Im frühen 19. Jahrhundert verband Schinkel beide Gotteshäuser durch das klassizistische Schauspielhaus, das heute Konzerthaus heißt.

Der Französische Dom wurde in den vergangenen Jahren für fünf Millionen Euro saniert und restauriert. Das war nötig, weil die Gebäudetechnik veraltet war und es für Besucher keine Rettungswege gab, die den Vorschriften entsprechen. Inzwischen sind die Räume renoviert, die Haustechnik nach den Standards des 21. Jahrhunderts ertüchtigt, und es gibt nun auch bessere Rettungswege. Die Baumaßnahmen waren Anlass, das 1935 gegründete Hugenottenmuseum neu zu gestalten. Durch Einbau einer Zwischenebene wurde die Ausstellungsfläche vergrößert. Hier kann man sich in die Welt und das Werk des aus einer Hugenottenfamilie stammenden Malers und Grafikers Daniel Chodowiecki vertiefen. Der Zeitgenosse Friedrich II., des Großen, schuf in Kupfer gestochene Illustrationen für Bücher und Kalender, die auch die Aufnahme der aus dem Frankreich des Sonnenkönigs Ludwig XIV. vertriebenen Glaubensflüchtlinge in Brandenburg und Preußen schildern und zeigen, wie sich die Hohenzollern um sie kümmern.

Bogen zwischen damals und heute

Die Ausstellung im Untergeschoss des Französischen Doms ist sehr gut gestaltet und mit einzigartigen Gemälden, Grafiken, Druckschriften und anderen Hinterlassenschaften der Französischen Kolonie bestückt. Wenn man an die ein wenig antiquiert und düster wirkende Präsentation vor einigen Jahren denkt, kann man inhaltliche und gestalterische Verbesserungen feststellen. Die Dokumentation in kleinen Räumen rund um das Treppenhaus des Kirchturms schlägt einen Bogen vom 16. und 17. Jahrhundert, als französische Protestanten oder, wie man auch sagte, Hugenotten von der katholischen Kirche und den ihr verpflichteten Monarchen blutig verfolgt wurden, zur Gegenwart und stellt prominente Nachfahren der damaligen Réfugiés vor.

Gezeigt wird die Einbettung der Hugenotten in die gesamteuropäische Migrationsbewegung nach der Lutherschen Reformation von 1517 und wie sie sich im katholischen Frankreich Bahn brach. Auf Grafiken und Dokumenten ist zu sehen, wie die von den Königen und der Kirche geförderte Gegenreformation blutig zuschlug und es zu fürchterlichen Mordaktionen kam, die in der berüchtigten Bartholomäusnacht vom 23. zum 24. August 1572 gipfelte. Nachdem den Hugenotten aufgrund des 1598 von König Heinrich IV. erlassenen Edikts von Nantes Religionsfreiheit garantiert wurde, konnten sie sich eine Zeitlang ohne Angst entfalten. Allerdings fand nach der Ermordung von Henri le Bon, von Heinrich dem Guten, im Jahr 1610 eine fatale Rückwärtsentwicklung statt, und so nimmt in der Ausstellung auch die mit Blut, Feuer und Schwert durchgeführte Rekatholisierung des Landes unter Ludwig XIII. und seinem bis 1715 regierenden Sohn, dem Sonnenkönig Ludwig XIV., mit ihren schrecklichen Folgen großen Raum ein.

Know-how mitgebracht und produktiv gemacht

Da auch bei den Hohenzollern nichts umsonst zu haben war, wurden neue Kosten befürchtet, die dem Kurfürstentum Brandenburg durch die Zuwanderer entstehen könnten. Auf der so genannten Reformatorenwand in Genf kann man zu beiden Seiten eines Reliefs zum Thema "Hugenotten in Brandenburg" auf deutsch und französisch eine Aussage des Großen Kurfürsten als Antwort auf den Einwand "Die Staatskasse ist leer" seines Flüchtlingsbeauftragten Joachim Ernst von Grumbkow lesen: "Ehe man diese armen Leute ohne Hilfe lässt, wird mein Silbergeschirr verkauft." Da die Zuwanderer viel handwerkliches, künstlerisches und wissenschaftliches Know-how mitbrachten und sich gegenüber dem Herrscherhaus loyal verhielten, entwickelten sie sich zu einem wichtigen Faktor im Zusammenhalt des preußischen Staats und seinem Aufschwung im 18. Jahrhundert und danach. Viele Beamte, Wissenschaftler, Künstler und Militärs, die den Königen von Preußen dienten, waren Glaubensflüchtlinge oder stammten von ihnen ab. Zu nennen sind der erwähnte Daniel Chodowiecki, der Mathematiker Leonhard, die Architekten Friedrich Gilli und Carl von Gontard, der Gartengestalter Peter Joseph Lenné, der Chemiker Francois Charles Achard, der Schriftsteller Theodor Fontane und viele andere in der Ausstellung gewürdigte Personen.

Größter Auftraggeber der in "Kolonien" lebenden französischen Kaufleute, Manufakturbesitzer, Soldaten, Künstler, Gelehrten sowie Lehrer, Musiker und Dienstboten waren der kurfürstliche, ab 1701 königliche Hof und die Armee. Wichtigstes Ziel der Refugiés war Berlin. Um 1700 machte hier die französische Kolonie etwa ein Fünftel der Einwohnerschaft aus. Die Hugenotten besaßen eigene Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Kirchen, Schulen und Hospitäler. Bedürftigen Landsleuten wurden durch eigene Sozialsysteme über Wasser gehalten. Ein französischer Diplomat berichtete, er habe Berlin "angefüllt mit Franzosen" gefunden. "Sie flüchteten in Massen hierher, angezogen von der günstigen Aufnahme, die der Kurfürst den ersten bereitet hatte. [...] Jeden Tag sah man hier Kaufleute, Handwerker und Edelleute in Mengen eintreffen." Bevorzugte Wohnorte waren die kurfürstlichen Neugründungen Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt sowie die Gegend um das Schloss. Zugang zur Herrscherfamilie hatten hugenottische Beamte und Militärs sowie Diplomaten, Lehrer, Erzieher, Künstler und Gelehrte. Sie prägten das Leben und die Weltsicht der Spitzen des Staates bis ins 19. Jahrhundert hinein.

Auf allen Ebenen eine Bereicherung

Neben dem, was die Franzosen und all die anderen Glaubensflüchtlinge an materiellen Gütern mitbrachten, waren ihre technischen und künstlerischen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten für die Entwicklung des Landes von unschätzbarem Wert. Auf allen Ebenen waren die Refugiés eine Bereicherung für das Land. Viele Gewerke wurden, wie auch die Ausstellung zeigt, in Berlin und Brandenburg eingeführt oder auf den neuesten Stand gebracht. Zu nennen sind das Weben und Färben von Textilien, das Wirken von Strümpfen, die Verarbeitung von Gold- und Silberfäden für Borten und Tressen, ferner die Gold- und Silberschmiedekunst sowie die Herstellung von Gobelins und weiterer Luxusartikel für den Hof und die reiche Oberschicht. Selbstverständlich wurde die französische Küche auch an der Spree heimisch. Man gewöhnte sich an unbekanntes Gemüse wie Spargel und Blumenkohl sowie neue Obstsorten.

Die Fremden wurden von den Einheimischen nicht immer mit offenen Armen empfangen. Man hatte auf beiden Seiten Anpassungsprobleme und sah einander als Konkurrenten an. Neid und Missgunst bestimmten das Verhältnis, denn die Neuankömmlinge besaßen Privilegien, die den Berlinern und Brandenburgern vorenthalten wurden. Dazu gehörten die Steuerbefreiung und das Zugeständnis, dass keine Soldaten in ihre Häuser eingewiesen werden, weil man noch keine Kasernen hatte. Außerdem wurde den Zugereisten Baumaterialien sowie Grund und Boden geschenkt. Nicht zu vergessen ist, dass die französischen Handwerker den alteingesessenen Produzenten Arbeit streitig machten. Schließlich gab es in Glaubensdingen zwischen den Lutherischen und den Reformierten Differenzen, und es soll vorgekommen sein, dass von der Kanzel gegen die Refugiés gewettert wurde.

Das alles kam natürlich dem Hof zu Ohren, der mit Edikten die Wogen zu glätten suchte und gelegentlich Tumulte durch Soldaten auflösen ließ. Ungeachtet dessen profitierten die Berliner und Märker von den Neuankömmlingen. Sie übernahmen nicht nur deren technisches Know-how, sondern auch deren Umgangsformen und Elemente ihrer Sprache. In besseren Kreisen bis hin zur Herrscherfamilie parlierte man französisch, das gemeine Volk integrierte aufschnappte Ausdrücke, so dass die Umgangssprache ein kurioses Gemisch von Berliner Mundart und französelnden Ausdrücken wurde. Da die Franzosen in einer nach außen abgeschlossenen Kolonie lebten, sahen viele keine Notwendigkeit, deutsch zu lernen. Weitsichtige Leute allerdings pflegten die Zweisprachigkeit als Mittel, sich in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz zu behaupten. Parallelen zu heute sind nicht zu übersehen.

Zerstört und wieder aufgebaut

Im Zweiten Weltkrieg wurde das aus den beiden Kirchen und dem Schauspielhaus bestehende Bauensemble auf dem Gendarmenmarkt ähnlich wie das Schloss, etliche Kirchen sowie andere Bau- und Kunstdenkmale in der Innenstadt durch Bombenangriffe schwer getroffen. Zum Glück wurden die Ruinen auf dem Gendarmenmarkt nicht abgerissen, sondern überdauerten schwierige Zeiten. Im Zusammenhang mit Berlins Siebenhundertfünfzigjahrfeier 1987 konnten die drei Bauwerke in historischer Form, doch zum Teil neuem Innenleben wieder auferstehen, und der Gendarmenmarkt wurde zu neuem Leben erweckt. Seitdem spielt er als Kulturstandort eine große Rolle und ist ein Touristenmagnet der ersten Klasse. Der Gendarmenmarkt wird zu den schönsten Plätzen Deutschlands, wenn nicht gar Europas gezählt, und er ist einer mit vielen verwirrenden Namen dazu. In DDR-Zeiten hieß die Fläche zwischen dem Deutschen und dem Französischen Dom wegen der in der Nähe befindlichen Akademie der Wissenschaften Platz der Akademie. Doch schon bald nach der Wiedervereinigung 1990 erhielt er seinen seit dem späten 18. Jahrhundert gebräuchlichen Namen Gendarmenmarkt nach dem Regiment Gens d'armes zurück, das hier als königliche Leibwache stationiert war.

Blick nach Genf, in das "protestantische Rom"

Blicken wir nach Genf Seit dem 16. Jahrhundert nimmt die auch "protestantisches Rom" genannte Stadt in der Schweiz eine besondere Stellung in der protestantischen Welt ein, denn hier lebte und wirkte der Reformator Johannes Calvin, der 1559 die Universität gründete und zahlreichen Refugiés Zuflucht gewährte. Anfang des 20. Jahrhunderts gedachte Genf dieser Geschichte mit einer monumentalen Skulptur. Die hundert Meter lange Gedenkmauer ehrt mit zehn Statuen bedeutende Reformatoren und weitere Vorkämpfer der protestantischen Sache. Der Grundstein für das bekannte Wahrzeichen der Stadt wurde 1908 gelegt. Wegen Schwierigkeiten im Ersten Weltkrieg erfolgte die Fertigstellung erst 1917. Finanziert wurde der Bau durch private und öffentliche Gelder, die in der Schweiz und in protestantischen Ländern gesammelt wurden. Das Motto des Denkmals "Post tenebras lux" lässt sich mit "Licht nach der Dunkelheit" übersetzen und bezieht sich auf das Buch Hiob 17,12 (Vulgata) steht "Post tenebras spero lucem" ("Nach der Dunkelheit hoffe ich auf das Licht"). Die Calvinisten wählten das Motto zu ihrem Leitspruch, und auch der aus dem Stadtstaat Genf entstandene Kanton Genf schmückt mit ihm sein Wappen.

5. November 2021

Zurück zur Themenübersicht "Ausstellungen, Museen, Denkmalpflege"